2024宏观经济策略报告:M1指标失效与市场展望

本周沪指回落至3033点,市场成交额维持在7500亿附近,环比上周基本持平。显然,市场在进入到6月之后陷入到缩量滞涨的环境中,符合我们一贯“震荡市底色”的判断。目前,战术视角上依然聚焦于通胀回升,利好数据来自于5月PPI环比回正0.2%(前值-0.2%),但同比-1.4%(前值-2.5%),并不满足两者同时回正的反转定价条件,目前反转的迹象并不明确。

战略视角上,本轮地产政策找对了病根,思路方向是正确的,但当前5月M1负增长4.2%,尽管有打击手工补息等干扰因素,其背后所揭示的眼下实体经济需求走弱和货币政策传导受到阻碍的现实问题是不容忽视的,说明地产和内需修复需要一个小心求证的过程。面向6月A股市场,我们并不打算修正震荡市的认知,大盘指数在7月三中全会中长期经济改革利好的预期牵引之下市场并没有大幅回调风险,依然是结构为王。

结构上,我们再次重申在强监管周期(中期因素,参考2016-2017年大盘蓝筹结构牛)+绝对收益价值派资金崛起下,市场风格中期预计重返大盘股,微盘股的式微是大势所趋,以高股息为代表大盘价值+以出海为代表的大盘成长定价格局正在逐渐形成,中小盘投资价值可能会更多收缩体现在基于AI和新质生产力的产业配置价值、并购重组的事件驱动价值与少量优质小盘成长股。

对于近期市场高度关注的5月M1负增长4.2%创下历史新低,关键在于M1曾经是被广泛应用于大势研判的宏观指标,在2014年以前A股市场的整体涨跌节奏基本和M1同比增速的节奏一致,通过判断M1同比增速的高低点对A股市场进行择时,这一规律被称为“M1定买卖”。但这一规律在2014年之后两者同步性有所下降,在近3年其定价有效性择出现明显下降。在此,我们更为深刻的观察是:在过去几年,对于A股宏观策略的定价核心可能正在逐渐从金融视角转移向财政视角,当定调“财政是国家治理的基础和重要支柱,对于优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安具有基础性、制度性、保障性的地位作用。”

之后,我们认为央地支出增速差或许是解释沪深300定价更有效的前瞻指标。1、为什么过去M1能够定买卖?M1同比增速本质上和地产周期是高度绑定的金融现象。因为购房行为是最直接的产生M1的途径(居民的定期存款转化为房企的活期存款,并通过银行的信用创造,进一步转化为地产链上企业的活期存款),所以我们可以看到,M1同比增速和商品房销售面积的同比增速始终保持着较好的相关性。而近年来M1增速的持续走低和反复不及预期,自然和地产周期的走弱有较大的联系。M1定买卖的定价效果逐渐下降的症结在于,在经济结构转型的背景下,房地产对于中国宏观经济的影响力在逐步下降,这种影响力的观察指标是M1和通胀的相关性。

在2014年以前,M1同比增速和CPI同比增速的波动是有稳定关系的,M1和滞后12个月的CPI正相关,这体现了货币投放传导到通胀的滞后效应,即在2014年以前金融周期、通胀周期和地产周期三者之间有稳定的关联。而在2014年之后,由于高质量发展的推进和房地产在经济中的地位发生了变化,货币投放——地产销售——通货膨胀的传导路径不再通畅。2、M1有效性大幅下降之后,未来该用什么定买卖?在新旧动能转换的当下,货币叙事随着地产周期的下行而逐渐失效,而财政叙事在新动能崛起的过程中逐步成为主导力量。所谓财政叙事即以财政(国债)而非地产作为货币的载体,将货币转化为需求,再传导至通胀,从而打通经济循环。基于央地财政体系的财权和事权的分配,我们构建一个判断财政支出强度的指标:地方财政支出同比增速减中央本级财政支出同比增速,简称为央地财政支出增速差,从定量的角度看,央地财政支出增速差和沪深300(滞后3个月)的相关系数,在2017年以前(2009年~2017年)为-19.92%,呈现弱负相关,而2017年以后(2017年至今)相关系数提高至63.08%,呈现强正相关。这一规律意味着,相较于货币政策及相关指标(M2、M1等),财政政策对于市场定价的影响正在逐步提升,后续随着特别国债的发行和化债措施的落地,央地财政支出增速差可能逐步抬升,A股市场也有望随之重回上行周期。在结构上,市场最关注的问题是:6月科技成长定价的持续性。此前,我们在6月初提出:面向6月我们倾向于在高股息+出海之外,在科技成长领域有望迎来一波轮动修复,这点概率正在逐渐增大。目前看,6月至今以半导体和消费电子为代表的科技板块迎来一轮反弹,半导体指数、光模块指数、消费电子指数分别上涨5.68%、5.77%、3.62%。对于本轮科技股的反弹,我们认为应该定性为在缩量滞涨环境下基于利好催化和存量博弈的超跌反弹,核心是电子和通信这两个领域。除了近期少量北向资金流入A股TMT外,目前尚未观察到明确的基于所谓“科特估”的持续增量资金逻辑和相关产业爆发逻辑。

1、从交易拥挤度来看,在经历持续的放量上涨后,当前半导体的换手率已经来到近一年的最高水平,而科技板块其他方向,例如通信、传媒和计算机,换手率的近一年分位数(MA5)分别为13.06%、12.48%和8.32%,TMT指数整体换手率分位数也只有30%水平,即除半导体以外的科技行业,成交热度还处于较低的水平。结合TMT指数相对中证红利指数仍然处于历史底部水平,相关性较高的其他科技行业或许会成为半导体反弹后的资金扩散方向。

2、当前缩量滞涨的市场环境中使得存量资金向超跌利好的低位方向靠拢。根据此前外发报告《缩量滞涨阶段的两大超额收益来源》的结论,近两年来市场整体偏弱的环境下较常出现的行情特征,期间除成交额明显缩小以外,全A普遍呈现震荡下行的趋势(平均跌幅在3%左右),且这种缩量滞涨的行情的持续时间平均在20个交易日左右。客观而言,缩量滞涨阶段更多体现为行业轮动特征,主线效应并不明确,存在利好的前期超跌板块在缩量滞涨阶段会有超额收益。对应于当前可以看到消费电子、半导体、通信等科技成长板块出现轮动上涨。

关于大盘价值高股息策略,短期言其见顶更多在于保险资金基于性价比和无风险资产配置比例要求转配超长国债的阶段性扰动,但中期视角下价值派资金的抱团现象很难在今年下半年瓦解,其中期有效性并未下降。1、历史上资金的抱团大约在三年左右(2019-2021年是公募价值成长派茅指数抱团周期,从2021年到2023年是量化私募资金微盘股抱团周期)。考虑到平均周期为三年,我们认为价值派资金的集中持股现象才2年,可能尚未结束。

这种以绝对收益价值派资金的定价趋势何时会被终结:1、国内彻底告别通胀低迷的状态,定价叙事终结日本化倾向;2、海外以AI为代表的科技生产力明确迎来大爆发。中期维度看,前者或许要等到未来的某个时刻观察,后者则需时刻留意科技的异变点。短期看,我们此前提出M2-M1剪刀差是判断高股息超额收益的重要择时指标,5月M2-M1剪刀差达到11.2%,突出反映实体流动性需求下滑、利率中枢下移和资产荒现象的持续存在。2、对于大盘价值高股息策略内部行业,我们认为一级行业公用事业有望超越煤炭银行,成为高股息策略最终胜负手。站在当前,我们认为下半年很难期待十年期国债收益率中枢进一步下降,以中证红利全收益的高股息策略波段交易的重要性提升;同时,应侧重于分红能够提升的品种,而不是单纯依赖于十年期国债收益率中枢下移的品种。

在此,对于当前领涨的高股息板块——银行和煤炭,若后续无法提升分红比例,则波段交易的属性更为明显。事实上,结合Wind一致预期来看,春节后反弹至今会发现有提价预期和ROE中枢上移的公用事业领域更受到投资者关注,其定价优势将在年内逐渐凸显。大盘成长出海定价,虽然短期海运价上涨以及美国经济存在衰退疑虑,但我们对中期定价趋势依然坚定,未来A股将形成围绕出海的新核心资产,本质是从GDP定价走向GNP定价。类比于基于内需的2016-2021茅指数定价周期,具备可比性的出海50指数当前机构仓位15%左右,占全A总市值不到10%,接近于2017年茅指数雏形阶段,伴随着本轮基于产业全球竞争力的出海定价大潮,预计ROE中枢上移的过程将开启,带动估值中枢不断上移,后续定价空间明显,持续关注同花顺出海50指数。

需要再次强调的是出海区别出口,是基于产业全球竞争力的大盘成长定价,出海定价关键是估值端的矛盾,本质是在一个产业容量足够大的领域,我们国内企业能够通过出海提升产业全球竞争力进而享受到估值溢价。那么,本轮出海定价到底会持续到什么时候?短期取决于两点:1、国内外通胀差,国内通胀低迷海外通胀韧性意味着出海是盈利;2、全球PMI指数,这个指数扩张意味着出口增速好。如果这两个点没问题,短期出海定价趋势大概率没有结束。出海定价中期最大的担忧在于由大宗商品掀起二次通胀所引发全球经济硬着陆,这点目前来看概率并不大。总结而言,面向2024年,我们倾向于四种有效投资策略:科技股美股映射、制造业全球竞争力,消费平替与高股息策略。短期超配行业:产业全球竞争力(商用车、船舶、家电、轮胎、光模块、工程机械)、高股息(公用事业、能源、高分红消费和电力)、部分资源股(黄金)、科技股美股映射(TMT+智能驾驶+人形机器人)。

1.近期权益市场重要交易特征梳理

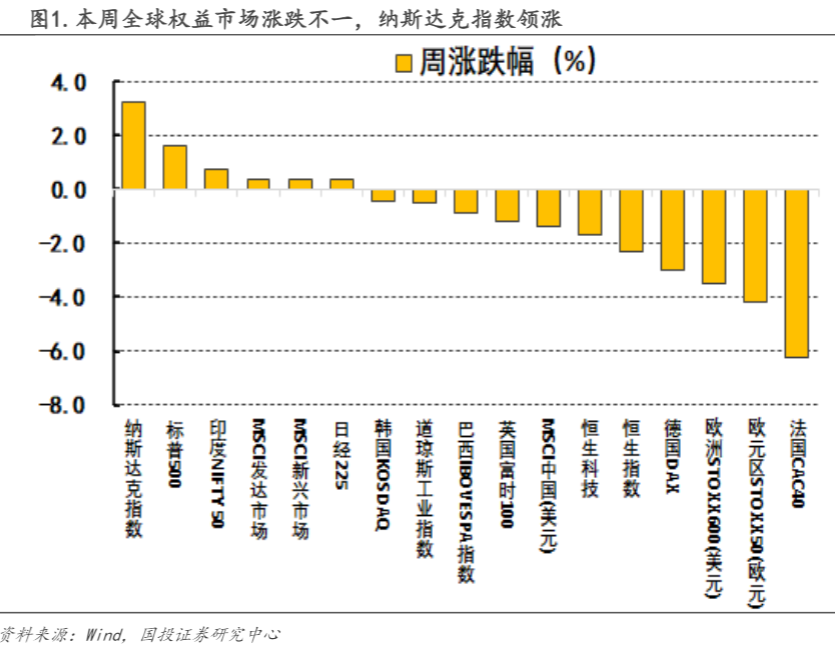

结合近期与市场投资者的交流,复盘本周全球和A股的行情与市场环境,有以下几个特征值得关注:本周主要美股涨跌不一。其中纳指收涨3.24%,标普收涨1.58%,道指收跌0.54%。盘面上,本周共四个板块累涨,IT涨逾6.42%,房产涨逾1.19%,通信服务涨逾0.87%,非必需消费品涨0.26%;七个累跌的板块中,能源跌近2.3%,金融跌近2.0%,必需消费品跌近1.2%,工业跌近1%,材料跌0.9%,医疗跌逾0.3%,公用事业跌近0.06%。消息面上,美国公布的5月CPI环比得0%,核心CPI环比得0.2%,均低于经济学家预测的0.3%。核心CPI同比降至3.4%,低于预期的3.5%。

自2月和3月公布稳健数据以来,CPI一直呈下降趋势。随着主要零售商品价格大幅降低,物价压力继续缓和。5月PPI环比下降0.2%,同比上涨2.2%,这一变化标志着自去年10月以来的最大降幅。我们认为,本周CPI和PPI数据显著降温,降息预期升温,推动美股上涨,但周中美联储释放鹰派信号,降息决议的不确定性也令美股承压。个股上,苹果涨0.55%,公司超越微软,重新夺回美股市值一哥地位;英伟达,涨3.52%,股价刷新历史新高,最新市值3.19万亿,距离苹果3.28万亿市值还有约2.5%的差距;ADBE,Adobe知名软件巨头,盘后大涨超14%,上季度营收53.1亿美元,预期52.9亿美元,调整后每股收益4.48美元,预期4.39美元。公司称前景强劲,并提高2024全年业绩指引。

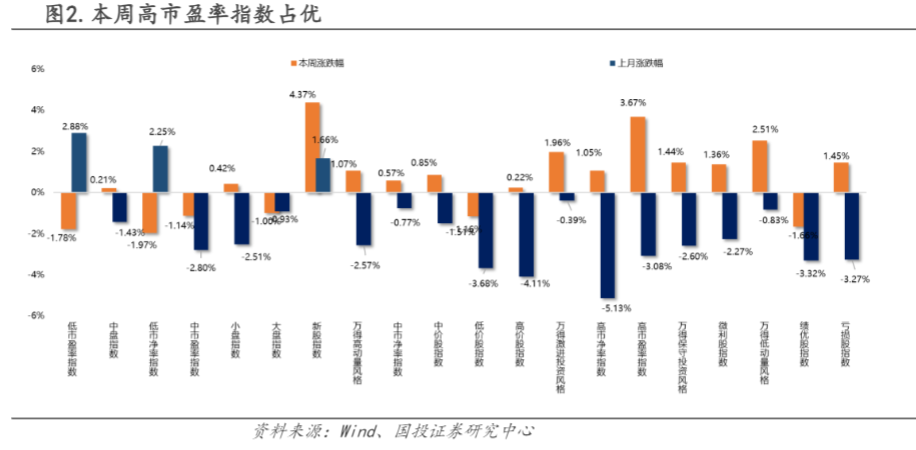

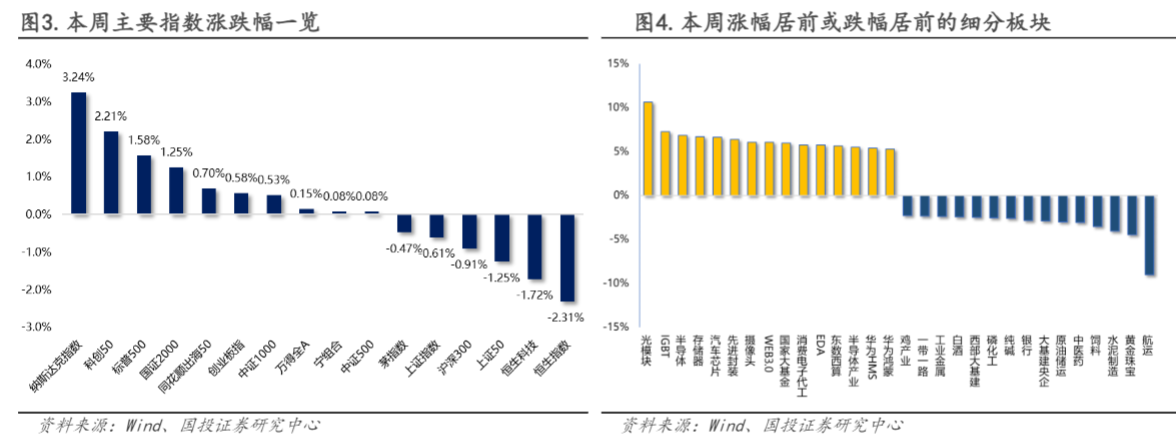

第一,本周主要指数中,本周上证指数跌1.25%报2427点,沪深300跌0.91%,中证500涨0.08%,中证1000涨0.53%,创业板指涨0.58%,恒生指数跌2.31%。价值风格表现逊于成长风格,行业方面通信、电子、计算机行业领涨,市场成交额维持在7500亿附近,环比上周基本持平。第二,在结构层面,我们坚持“重返大盘股”的判断,基于中期维度我们鲜明提出:具备价值偏好的监管行为将推动市场重返大盘股,以高股息为代表大盘价值+以出海为代表的大盘成长定价格局正在逐渐形成,对应中小盘更多体现基于新质生产力的产业配置价值和并购重组的事件驱动价值,主要集中在科创指数+AI产业领域。

1、首先,我们认为价值派资金的抱团现象至今才2年,可能尚未结束,很难在今年下半年瓦解。从2019-2021年是公募价值成长派的周期,从2021年到2023年是量化私募资金的周期,这表明资金周期大约为三年。进一步分析价值派资金的持续时间,我们注意到公募绝对收益价值派资金的崛起始于2022年年中,至今已持续约两年。而2023年至今保险资金持续入场,从2013年的6000亿左右,上升至当前的3万亿,占两市总市值的比重则是从2022年初的3.4%开始稳步提升,截至2023年末已经达到4.3%。目前中证红利指数股息率依然在5%左右,较十年期国债收益率存在明显优势,依然对保险资金具备较强吸引力。考虑到平均周期为三年,我们认为价值派资金的集中持股现象才2年,可能尚未结束,很难在今年下半年瓦解。这种以绝对收益价值派资金的定价趋势何时会被终结:1、国内彻底告别通胀低迷的状态,定价叙事终结日本化倾向;2、海外以AI为代表的科技生产力明确迎来大爆发。

2、小微盘定价在严监管趋势下逐渐式微。今年以来,沪深两市新增99家公司股票被实施ST或*ST;其中,ST公司44家、*ST公司55家。与往年相比,沪深两市2021年、2022年、2023年同期新增此类公司117家、78家、81家,今年到目前为止变化不大。今年的主要变化是,为严惩造假行为,上市公司因财务造假被行政处罚但未达重大违法退市标准的,将被实施ST,目前仅仅有7家。而问询函方面,每年年报披露后的5-7月份都是证监会及分支机构集中向上市公司发出年报问询函的阶段,2023年上市公司受到问询函的次数为834次,2022年为454次,2024年至今的年报问询函数量为380次。从时间分布来看,今年1-4月的问询函数量多于2023年但少于2024年,5月的问询函数量则比前两年略少。除去财报问询函来看,按季度统计,上市公司收到的问询函数量在近三个季度出现上升趋势,但对比2022-2023年来看,当前问询函数量并不多。整体而言,当前监管对于小微盘和ST板块等领域的监管,从效果上看并未较前几年有大幅收紧,市场的波动可能来自市场资金对于政策的过度解读和悲观预期,对比今年以来的前两轮下跌,本轮微盘股的下跌实质上更为缓慢,跌幅也相对较小。

第三,6月份以来在利好消息催化下,以半导体和消费电子为代表的科技板块迎来一轮反弹,6月至今半导体指数、光模块指数、消费电子指数分别上涨5.68%、5.77%、3.62%,在为数不多的6月收益率为正的细分行业中,科技领域的细分占比较高。

对于本轮科技股的反弹,我们认为应该定性为在利好催化和资金驱动下的超跌反弹,并且后续有望看到由半导体和消费电子等硬科技领域,向通信、计算机等泛AI领域逐步扩散,具体而言:首先,增量资金的持续流入是本轮科技股反弹的先决条件,其中的代表就是北向资金,今年以来在所有二级行业中,半导体是北向资金净流入最多的方向,净流入额达到184亿元,近一个月以来,北向资金净流入最多的三个二级行业分别是:电力、消费电子和半导体,可以说外资对于半导体等科技领域的增持趋势是较为明显的。

其次,科技板块处于长期超跌的位置。我们以TMT指数作为科技板块的代表,以中证红利指数作为红利资产的代表,2017年以来两者的指数比值始终在0.45~0.75区间震荡,去年底两轮科技股的集体调整均发生在TMT指数/中证红利指数的比值接近0.75的时刻。今年以来,小盘股反复大跌拖累TMT指数的整体表现,但每当该比值接近0.45的底部时,科技板块就会展开一轮反弹,例如春节后和4月下旬。而根据我们对缩量滞涨行情的研究,一个清晰的定价规律是:在缩量前跌幅较大的行业,在缩量滞涨期间有超额收益,在近五轮缩量滞涨行情中,在缩量前一个月跌幅前十的二级行业,在缩量滞涨期间的平均跌幅仅为0.94%,而全部二级行业的平均跌幅达到3.42%。

最后,如果说资金的流入和板块的超跌是科技板块反弹的必要非充分条件,那么近期频繁的事件催化就是本轮行情的关键触发因素,例如6月10日苹果全球开发者大会(WWDC)吹响了苹果AI落地的号角,带动A股消费电子板块的反弹;5月底国家集成电路产业投资基金三期成立,注册资本规模远大于前两期,带动了半导体设备为代表的半导体板块的反弹。总结而言,超跌和资金流入作为反弹的基础条件,事件催化作为反弹的触发因素,同时促成了本轮科技板块的反弹。

本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。