2024合成生物学行业报告:华恒生物引领产业创新与成长

1.公司是我国生物经济领军企业

1.1公司发展历程

公司于2005年4月在安徽合肥成立,创立之初,其核心产品为以酶法工艺生产L-丙氨酸、DL-丙氨酸,拥有行业领先光学纯L-丙氨酸技术。

2011年,公司实现了厌氧发酵法生产L-丙氨酸关键核心技术的突破,同时拥有了发酵法和酶法生产丙氨酸产品的关键技术,并持续进行菌种优化和工艺改良,使得L-丙氨酸产品成本降低约50%,奠定了公司在丙氨酸行业中的领先地位。

2016年,公司成功突破了以L-天冬氨酸为原料酶法脱羧生产β-丙氨酸技术,初步实现了以生物制造技术替代传统化工制造方法的β-丙氨酸产业化生产。

2017年,公司实现了以蔗糖和对苯二酚为原料酶法生产α-熊果苷的技术产业化,实现了向化妆品领域的拓展延伸。

2018年,公司创造性地实现了以廉价易得的丙烯酸为原料,酶法生产β-丙氨酸的技术突破,进一步替代了L-天冬氨酸酶法脱羧技术,实现了β-丙氨酸生物制造技术工艺的升级和迭代,产能利用率提升60%-70%。

2019年,经过两年多的技术研发,公司取得了D-泛酸钙生产技术的突破,并以自产的β-丙氨酸为原料,成功实现D-泛酸钙的产业化。

2021年,公司登陆上交所科创版上市。

2022年,随着募集资金投资项目的实施和达产,公司推动L-缬氨酸厌氧发酵法技术的产业化,并进一步孵化PDO、丁二酸、苹果酸、蛋氨酸等产品,持续丰富产品类型,优化产品结构。截至目前,公司已实现丙氨酸系列(L-丙氨酸、DL-丙氨酸、β-丙氨酸)、缬氨酸、D-泛酸钙和熊果苷等产品的产业化生产,可应用于中间体、动物营养、日化护理、植物营养和功能食品营养等众多领域。

1.2股权结构清晰、核心利益绑定

公司实控人为现任董事长兼总经理郭恒华,其直接持有公司19.84%的股份,通过三和投资(持股66.51%)和恒润华业(持股99%),间接持有公司6.63%、3.15%的股权;其兄郭恒平直接持有公司2.21%的股份,为实控人一致行动人;公司董事、首席科学家张学礼直接持有公司3.3%的股份;公司副总经理张东竹直接持有1.56%的股份。截至2024年1月,易方达基金、交银基金、博时基金重仓持有公司股份。

公司直接控股15家子公司,8家为全资子公司,其中作为项目建设主体的子公司有秦皇岛华恒、合肥华恒、巴彦淖尔华恒以及赤峰华恒。秦皇岛华恒在建项目有“5万吨生物基苹果酸项目”;合肥华恒生物工程有限公司作为实施主体的项目为“年产3000吨β-丙氨酸产业化、100吨α-熊果苷产业化示范及华恒生物研究院建设项目”,目前已投产;巴彦淖尔华恒负责建设“年产16,000吨三支链氨基酸项目”;赤峰华恒则在内蒙实施“5万吨生物基丁二酸项目”

1.3合肥、内蒙、秦皇岛多基地齐发展

公司主要生产丙氨酸、缬氨酸、D-泛酸钙和α-熊果苷等产品,其中丙氨酸包括有L-丙氨酸、DL-丙氨酸与β-丙氨酸。2011年,公司首次成功实现技术突破,完成微生物厌氧发酵规模化生产L-丙氨酸,随后不断推进技术研发,优化生产工艺,目前在全国拥有四座基地,分别位于秦皇岛、合肥与巴彦淖尔,其中位于内蒙赤峰的基地仍在建设中。

秦皇岛基地为丙氨酸全系列产品超级工厂,通过在2022年投产“发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产”募投项目,已实现每年3万吨的L-丙氨酸产能。在建产能有5000吨/年β-丙氨酸与5万吨/年的生物基苹果酸。

合肥长丰为酶工程基地,主要生产酶工程制品,基地现有2000吨/年L-丙氨酸、2500吨/年DL-丙氨酸、1000吨/年β丙氨酸,并有7000吨/年的β-丙氨酸衍生物产能正在建设。公司分别在2017年与2019年取得技术突破实现α-熊果苷与D-泛酸钙的酶法生产,目前在合肥基地已分别实现100吨/年与300吨/年的产能。

1.4业绩规模快速增长

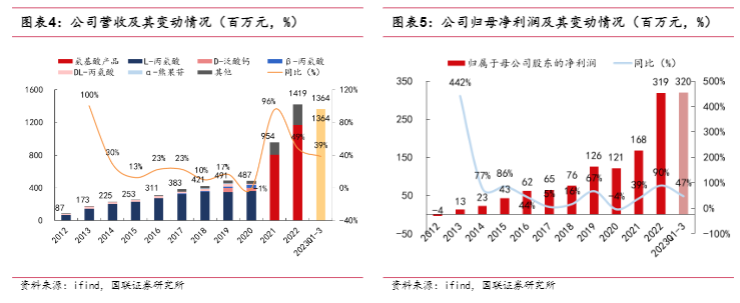

公司业绩整体持续上行。近年来,公司丙氨酸系列产品市场份额不断扩大,缬氨酸、D-泛酸钙和熊果苷等新产品逐步发力,业绩稳步上升。L-丙氨酸和L-缬氨酸贡献了主要营收,2022年二者收入占主营业务收入的比例达86.4%。从2012年至2022年,公司十年间营业收入从8,700万元增长至14.2亿元,年均复合增速为32.3%。与此同时,公司的归母净利润亦呈增长态势,从2012年亏损380万元扭亏并增长至2022年盈利3.19亿元。

公司利润率盈利能力回升,期间费用率趋稳。2019年,公司销售净利率突破20%,2021年由于原料淀粉与葡萄糖价格上涨导致公司净利率有所下滑,2022年恢复至22.5%。2013年公司实现ROE由负转正,达到近十年最高值63.6%,随后ROE持续下降,系公司投入研发生产新产品未能立即实现效益所致。2021年公司受IPO募资财务摊薄及净利率下滑影响下降,2022年后回升至22%以上水平。近三年公司期间费用率波动降低,稳定在15%左右。公司2022年销售/研发/管理/财务费用率分别为2.1%/5.5%/8.0%/-0.5%。

分产品来看,L-丙氨酸的毛利率较为稳定,呈缓慢上升趋势;2017年,DL-丙氨酸由于销量与价格均下降,毛利率出现严重下降,后逐步回升。2018年以前,β-丙氨酸产能利用率低于20%导致出现亏损情况,后公司实现以丙烯酸为原料酶法生产β-丙氨酸,使其毛利率大幅提升;α-熊果苷、D-泛酸钙虽产能不高,但都有相对较高的毛利率。2021年以后缬氨酸产品业绩贡献凸显,但不再分产品披露毛利率。

2.合成生物学掀起制造业技术革命

20世纪50年代聚合物技术引发制造业革命以来,合成纤维、塑料等众多石油化工制品相继实现了商业化,80年代后聚合物产品商业化速率已明显放缓;而自20世纪50年代DNA双螺旋结构发现以来,生物技术持续发展、突破并不断成熟,合成生物学作为最新一代生物制造技术,正在推动新一轮的制造业革命。

公司重视研发创新且颇具前瞻性,联合天津工业大学研究所与张学礼教授,打造合成生物学技术和产业化平台。张学礼教授在合成生物学领域造诣颇深,在菌种构建和工程化方面均有较为丰富的经验,助力公司在合成生物学领域取得较强竞争力。

公司现已打通合成生物学全技术链条,系统掌握了大肠杆菌、酿酒酵母等多种工程菌的构建方法和产业化技术,具有了较为显著的产业领先优势,公司凭此优势在丙氨酸系列产品取得了较好的商业化成果,并有望在丁二酸、丙二醇、苹果酸、玫瑰精油等多种新品上加速实现产业化、商业化。

2.1合成生物学产业技术快速发展

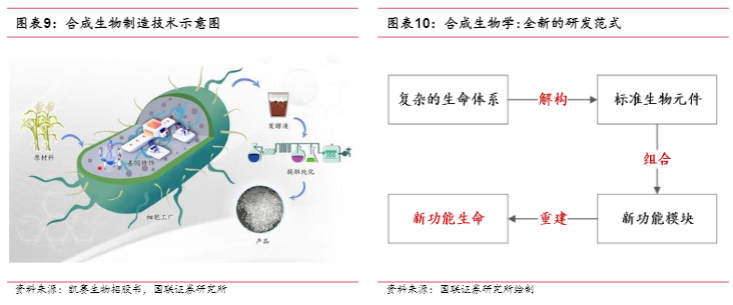

合成生物学(Synbio)是一门新兴的交叉学科,通过工程生物学、系统生物学和生物信息学等学科的融合,以实现生物系统的设计和改造为目的。自20世纪50年代DNA双螺旋结构发现以来,生物技术持续发展、突破并不断成熟,合成生物学作为最新一代生物制造技术,正在推动新一轮的制造业革命。

合成生物学在传统基因工程、代谢工程、蛋白质工程等学科的研究方法基础上,借鉴了化学、工程学、系统生物学等多学科研究思路,颠覆描述、定性、发现的研究思路,转变为可定量、可计算、可预测及工程化的模式。

并且,合成生物学打破了传统“自上而下”方法限制,侧重“自下而上”的理念,对复杂的生命系统解构,从标准生物元件开始组合、重建,构建新功能生命以造物。

合适的工程菌将被用于工程放大,用以规模生产目标产物;工艺的放大对企业生物发酵工艺的积累存在一定的考验。

Bio-AI带来了合成生物学底层决策方式的革新,进一步加速了合成生物学行业的发展。Bio-AI是AI与合成生物学的融合,利用机器人、机器学习大规模改造生物系统,降低成本、加速研发,其将传统费时费力、周期长、依赖实验人员操作水平的生物合成过程,转化为智能全自动一体化生物合成流程,并且在工程放大等领域亦有望发挥重要作用,大幅度提高合成生物学的效率。

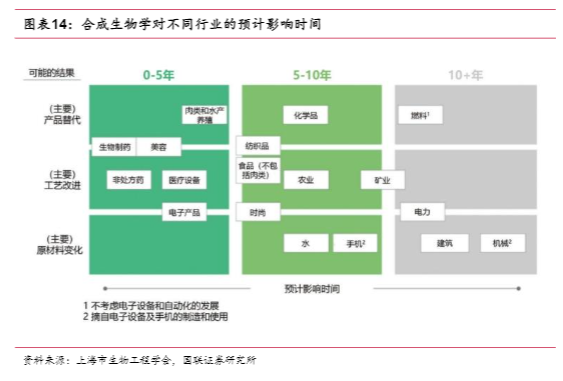

生物制造业潜力很大,用途非常广泛,有望对诸多行业造成颠覆性革新。根据上海市生物工程学会数据,站在22年末的时间节点,未来5年内合成生物学有望在生物制药、肉类和水产养殖、化妆品、非处方药等领域取得较大突破;5-10年内化学品、纺织品、非肉类食品、农业等领域将受到合成生物学的较大冲击;在更远期的未来,合成生物学有望在矿业、燃料、发电、建材、机械等领域实现颠覆性革新。

随着CRISPR-Cas9等剪切技术的不断迭代,高通量技术、高通量筛选等技术的不断突破,以及AI/ML等学习技术的不断应用,合成生物学的成本快速降低,与此同时,生物制造的潜力迅速打开。

在人类基因组计划中测序和组装的成本估计在5-10亿美元,随着过去的20年DNA测序和合成技术进步,如今同等工作的成本不到1000美元。合成生物学和计算机产业在成本、可编程性(本质是AGCT碱基对的排序)和可扩展方面日益相似。

本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。