2024年3D打印行业报告:3C革新与市场前景分析

1.行业现状:钛合金材料性能优越,成为3C消费终端材料的新选择

1.1钛合金材料性能优越

钛合金具有强度高、热强度高、抗腐蚀性好、低温性能好、化学活性大、导热系数小、弹性模量小的优势。钛是一种新型金属,钛的性能与所含碳、氮、氢、氧等杂质含量有关,最纯的碘化钛杂质含量不超过0 .1%,但其强度低、塑性高。具体来说,其强度高,可制出单位强度高、刚性好、质轻的零部件;热强度高,在中等温度下仍能保持所要求的强度;抗腐蚀性好于不锈钢,能在潮湿的大气和海水介质中工作;低温性能好,在-2 53°C下还能保持一定的塑性;化学活性大,易与摩擦表面产生粘附现象;导热系数小、弹性模量小的优势。

四种合金相比,钛合金硬度和抗拉强度均处于领先。与铝合金、锌合金、镁合金相比,硬度方面,钛合金最高,要远硬于其他三种合金。就抗拉强度而言,钛合金强于锌合金,其次是镁合金,强度最低的是铝合金。

1.2钛合金切入to C市场,成为3C消费终端材料的新选择

由于钛合金高强度、轻量化和抗腐蚀的特性,成为3C消费终端材料的新选择,目前3C企业纷纷开始使用钛合金材料,并以荣耀为代表的部分企业还开始首次尝试以增材制造(3D打印)的方式生产钛合金零部件:

荣耀:在2023年7月发布的MagicV2是全球首款采用钛合金铰链的折叠旗舰机,铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺,这也是其第一次在手机上大规模使用钛合金技术。将钛合金技术应用于折叠屏卷轴器件,可以降低其整体厚度和重量,就具体厚度来说,折叠态最薄只有9.9mm,开创了折叠屏轻薄新高度,将折叠屏手机厚度带入毫米时代。与此同时,整机重量仅231g,整机轻薄度足以比肩直板旗舰1。

小米:2024年2月,小米发布会正式推出小米14 Ultra钛金属特别版,Ultra机型的中框通体采用钛合金材质,使用钛合金注射成型(MIM)工艺,小米14 Ultra是迄今为止小米的第二款钛合金中框手机(2023年为小米14 Pro为首款推出钛合金版本的机型)。它使用的是TC-4超强钛合金,屈服强度达到了900MPa,是小米14 Ultra标准版的214%,材料硬度是14 Ultra标准版的259%,外观精致,内在抗压,手感出众2。

苹果:苹果在2023年就已经开始积极引入3D打印技术,2023年推出的Apple Watch产品部分钛金属机构件就采用到了3D打印技术。Apple Watch Series 9的表壳采用不锈钢粘结剂喷射(Binder Jetting)金属3D打印;Apple Watch Ultra的数字表冠、侧按钮和一些其他操作按钮使用钛合金粉末床激光熔融(L-PBF)金属3D打印生产3。而对于钛合金的应用,苹果2023年全新的iPhone 15系列机型中iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max在机身材质上边框部分首次引入钛合金,打造出Apple史上最轻Pro级产品和iPhone史上最窄边框。在尺寸变化不大的情况下,提升功能性的同时,比iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max轻约9%4。

1.3苹果推出“碳中和”产品,ESG理念有望加速3C产品运用3D打印

苹果致力于领导应对气候变化的斗争,专注于可再生能源和低碳设计。2022年,苹果的各个环保项目令所有范围的碳排放量减少了逾2800万吨。具体举措包括为公司场所设施采购100% 可再生电力、推动供应商转用可再生能源,以及在产品中使用低碳材料。得益于这些举措,公司业务增长已开始与碳排放脱钩:自2015 年起公司营收增长超过68%,但总排放量却减少了45% 以上5。

苹果发布第一款碳中和产品,实现绿色生产链条的闭环。2023年9月苹果发布的Apple Watch Series 9、SE、Ultra 2大部分型号达到了碳中和(除了不锈钢壳版本的Series 9)。这项技术主要分四大类:再生金属材料、绿电替代、绿色包装和运输、用户端减碳。未来,苹果还将积极推进绿色生产,并计划到2030 年实现碳中和。

越来越多的3C企业重视ESG,致力于为可持续发展助力。2023年4月21日,荣耀在ESG可持续发展论坛上发布了公司成立以来首份ESG报告,承诺将于2045年实现公司运营碳中和6;小米集团已将ESG管理全面融入我们的业务运营及管理中,作为公司发展策略的一部分,并在2023年8月正式承诺“2040年达成碳中和,并100%使用可再生能源”7,3C企业注重ESG管理已成为趋势。

3D打印能减少资源能源消耗,符合3C公司的ESG理念。CASTOR在《2023年3D打印可持续发展趋势报告》中指出,当制造过程中损失的材料量很高时,二氧化碳减排量会显着增加,而使用3D打印相对于传统制造方法的环境效益,有可能对公司的碳足迹产生重大影响8。具体来说,3D打印作为增材制造,以“需多少拿多少,一步一投入”的生产方式,改变了传统制造的理念和模式,不仅能在生产中减少资源能源消耗,从而直接有效降低碳排放,还能大幅缩减产品开发周期与成本,推动材料革命,以绿色生产助力可持续发展的未来9。未来在ESG理念的推动下,3C企业有望加速对3D打印的使用。

2.成本拆解:手表表壳&手机中框&轴盖成落脚点,良率和效率或为最大降本参数

2.1苹果表壳:良率90%情况下,预计单个表壳打印总成本约为131元

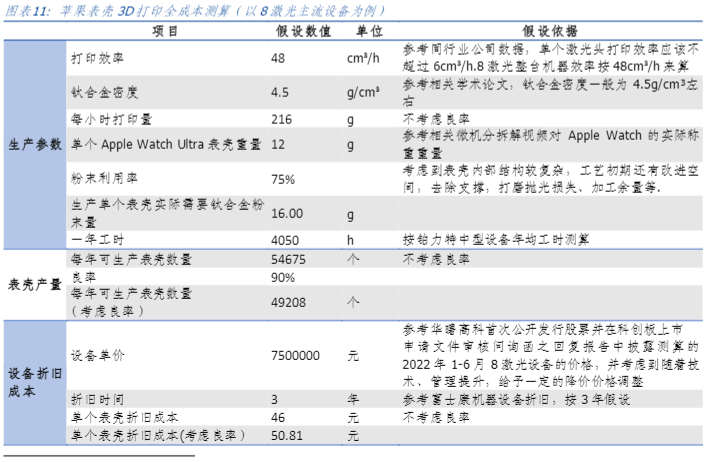

根据铂力特、华曙高科等同行业公司披露的相关数据以及行业目前的情况,我们对苹果表壳采用3D 打印工艺的成本测算基本假设如下:

1)生产参数&表壳产量:打印效率:参考铂力特、华曙高科披露的相关产品数据,从整体中位数水平来看,我们预测单个激光头打印效率应该不超过6cm³/h,因此8激光的整台机器效率我们给予48cm³/h的估计。单个Apple Watch Ultra表壳重量:专业人士通过对Apple Watch进行微机分拆解,测量出Apple Watch的实际称重重量为12g。粉末利用率:考虑到表壳内部结构较复杂,工艺初期还有改进空间,去除支撑,打磨抛光损失、加工余量等,我们假设粉末利用率为75%。一年工时:《关于西安铂力特增材技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》中披露,铂力特中型设备机时数为4050小时/台/年,我们以此为依据,假设每台3D打印设备的一年工时为4050小时。基于以上假设,我们可以计算得在不考虑良率的情况下,每年可生产Apple Watch表壳5.47万个,若我们假设良率为90%,则每年可生产表壳数量(考虑良率)为4.92万个。

2)单个表壳毛坯打印总成本:设备折旧成本:参考华曙高科首次公开发行股票并在科创板上市申请文件审核问询函之回复报告中披露测算的2022年1-6月8激光设备的价格849.69万元,并考虑到随着技术、管理提升,我们做一定降价调整并假设每台3D打印设备价格为750万元。加之由于Apple Watch属于苹果产业链,我们参考工业富联2022年年报披露的机器设备折旧年限3-12年,假设单台3D打印设备折旧时间为3年。则我们可以计算出在不考虑良率的情况下,单个表壳的设备折旧成本是46.00元,若考虑良率,则单个表壳折旧成本为50.81元。

钛合金粉末成本:《西安铂力特增材技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中披露铂力特2022年自制金属3D打印粉末综合平均销售价格为78.19万元/吨,但考虑到金属3D 打印粉末价格下降趋势,公司将本次募投运营期首年金属3D打印粉末销售价格确定为61.95万元/吨。基于此我们假设钛合金粉末成本为0.60元/g。则单个表壳钛合金粉末成本为9.60元。

电力成本:参考铂力特官网BLT-S800产品说明册披露的8激光设备功耗≤25kw,我们假设设备功耗为25kw/h。叠加基于一般工商业电价平均水平,我们假设电费价格为0.60元/kwh,则我们可以计算出在不考虑良率的情况下,单个表壳的电费成本是1.11元,若考虑良率,则单个表壳的电费成本为1.23元。气体成本:参考华曙高科官网产品说明显示的惰性气体消耗6-8L/分钟,我们取中间值,假设每分钟消耗氦气量为7L。加之根据隆众资讯披露的2024年2月管束高纯氦气月均价为114.1元/立方米。则我们可以计算出在不考虑良率的情况下,单个表壳氦气成本是3.55元,若考虑良率,则单个表壳氦气成本为3.94元。

人工成本:参考铂力特在公告中披露的2022年定制化产品人工成本和实际生产工时,并预期管控得当下人工成本有所下降,我们假设3D打印产品人工成本为28.19元/工时。则我们可以计算出在不考虑良率的情况下,单个表壳人工成本是2.09元,若考虑良率,则单个表壳人工成本为2.32元。基于以上假设得出的五项成本,并进行加总,我们可以计算得在不考虑良率的情况下,单个表壳毛坯打印总成本为62.07元,若考虑90%的良率,则单个表壳毛坯打印总成本(考虑良率)为67.90元。

3)单个表壳生产总成本:

后处理成本:假设考虑良率下,后处理成本按现有技术抛光打磨成本占比35%+上色成本占比占13%测算,叠加之前测算得到的考虑良率的打印总成本为67.90元,并假设此后处理成本不变,我们可以计算出单个表壳后处理成本为62.68元。

因此,我们可以得到加上后处理成本后,在采用假设价格750万元的八激光3D打印设备时,考虑良率为90%、粉末利用率为75%、粉末价格为0.60元/g单个表壳生产总成本将会为130.58元,若假设人民币兑美元汇率为7.2610,则以美元计价的单个表壳生产总成本为17.99美元。

根据Counterpoint发布的数据,Apple Watchseries6原始非3D打印表壳的机加成本约为132元11,从成本端来看,3D打印的表壳已具备一定的竞争能力,未来随着3D打印的降本,3D打印成本端的竞争优势将进一步体现。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)