2024年食品行业报告:龙大美食预制菜业务增长分析

1、龙大美食:立足传统主业,加码预制菜

区域屠宰龙头,拥有完善的养殖-屠宰-深加工供应链布局,升级发展加码预制菜。公司主要从事生猪养殖、屠宰和生产加工,销售产品包括预制菜、熟食制品及鲜冻肉。经过多年经营发展,公司逐步成为一家集种猪繁育、饲料生产、生猪养殖、屠宰分割、肉食品加工及销售,以及食品安全检测为一体的“全产业链”肉食品加工企业。公司拥有莱阳、聊城、潍坊、黑龙江、河南等7个大型屠宰场,年屠宰产能1500万头,主要集中在山东省内,是该区域屠宰企业龙头。当前公司立足传统屠宰和肉制品加工业务,向下游延伸、加码预制菜布局,深挖客户价值、做全产业链布局。

1.1、发展历程:从区域肉制品加工龙头到升级预制菜业务

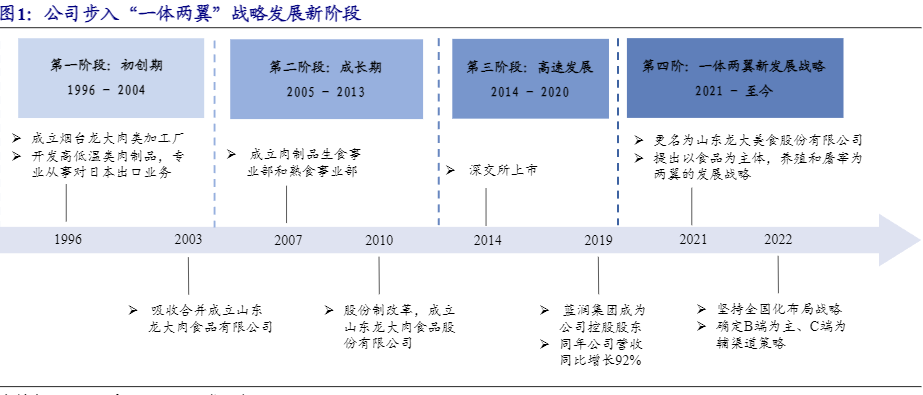

2021年以前屠宰加工是公司核心业务。第一阶段:龙大美食成立于1996年,前身是烟台龙大肉类加工厂,主要业务是开发高低温肉类制品,专业从事对日本出口业务;2003年通过吸收合并,成立山东龙大肉食品有限公司。第二阶段:2007年公司正式划分生食和熟食两大事业部并于2010年进行股份制改革,正式成立山东龙大肉食品股份有限公司;2011年公司与铭基食品合作,开启行业大客户合作新征程。第三阶段:2014年于深交所挂牌上市;2019年蓝润集团成为公司控股股东,同年营收达168.22亿元,实现产值翻倍。

整合供应链和渠道优势,开启以食品为主业的发展新阶段。第四阶段:2021年,公司在养殖屠宰既有优势基础上,提出以预制菜为核心的食品主体,以养殖和屠宰为两翼支撑的“一体两翼”发展战略,结合自身在中上游原料端长期积累的优势,聚焦预制菜市场,开辟以食品业为主的第二增长曲线。为更好的与战略匹配,公司名称由“龙大肉食”变更为“龙大美食”。公司目前已与超过1000家知名企业达成战略合作,涵盖海底捞、肯德基、麦当劳、西贝莜面村、荷美尔、半天妖、永辉、家乐福等餐饮连锁企业、食品加工企业和大型连锁商超。同时在与国内大型餐饮连锁客户长期合作的过程中,公司形成了较完善的服务体系,产品能够满足客户定制化需求。

1.2、大股东蓝润集团农牧资源雄厚

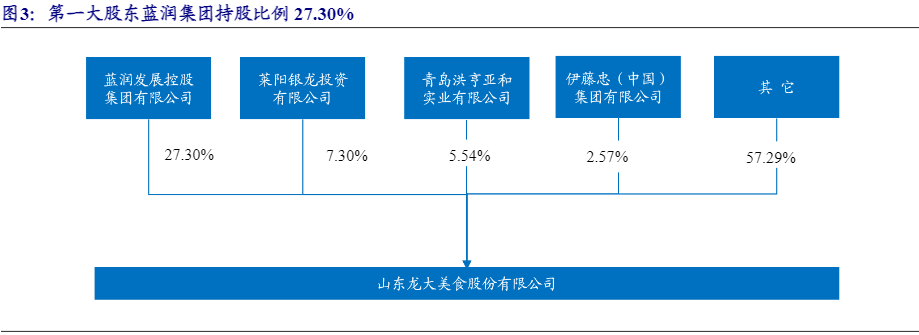

大股东聚焦农牧产业,确立食品主业战略。蓝润发展控股集团有限公司(原蓝润投资控股集团有限公司)自2018年起经三次股权转让,于2019年5月正式成为公司控股股东。蓝润集团创始于1997年,于2017年布局农业板块,连续多年上榜“中国企业500强”“中国民营企业500强”,位列“四川民营企业100强”第三位。2019年,蓝润发展投资20亿元成立五仓农牧集团有限公司,立足四川,以生猪养殖为主业,打造以种猪繁育、生猪养殖、饲料加工、动物保健为一体的产业链,在四川东部地区建立了40多座养殖及配套项目,年产能达100万头。

2021年,蓝润集团推动龙大美食以“一体两翼”战略开展食品业务全国化、产业化布局,同年集团产值达730亿元。大股东赋能全国化布局助推“一体两翼”发展战略。目前蓝润集团旗下有龙大美食和五仓农牧两大核心主业,实现生猪上游养殖、中游屠宰、下游食品加工全产业链协同发展。两大主业为集团发展提供区域优势互补以及高效协同的产业布局支撑。2021年12月龙大美食在四川巴中设立全资子公司巴中龙大,建设高端肉制品深加工项目和100万头生猪屠宰项目,拟投资11亿元,达产后可实现年产值17.86亿元,将加速龙大美食在西南地区布局。

管理层平均年龄40+,年富力强、充满干劲,其中多位拥有丰富的食品产业背景。为顺应战略升级,公司于2022年4月进行董事会换届,同时陆续引入了具有肉制品、预制菜、冻品行业背景的人才团队,具备丰富的生产管理、市场营销、品质管控及产品研发等经验。公司于2023年6月变更董事长,新任董事长有蓝润集团高管及农牧板块履历背景,能更好的协同集团资源,赋能上市公司,进一步推进战略落地。此外,公司于2022年底推出股份回购方案,回购股份用于后期实施员工持股计划或者股权激励,深度绑定核心团队利益,提高管理人员和核心团队的积极性,使之与企业共同发展成长。

1.3、战略:从屠宰加工到“一体两翼”,升级加码预制菜

屠宰是公司传统核心业务。屠宰加工属于低附加值类型,受上下游供需结构影响较大,屠宰业务规模取决于屠宰数量与生猪价格。具体来看,收入端:营收主要受生猪价格和屠宰数量直接影响。利润端:毛利主要受猪肉生猪价差和屠宰数量的直接影响,同时公司有进口贸易板块,可通过全球直采补充多种蛋白来源,应对不同周期带来的价格波动。此外,公司在海南自贸区也规划了食品工厂,目前正在建设中,可享受进口牛羊肉等肉制品关税减免等优惠政策,进一步降低原料成本。

食品主业稳步发展,增强收入和利润确定性。2021年公司对原有业务板块进行结构性调整,提出以预制菜为核心的食品主体,以屠宰和养殖为两翼支撑的“一体两翼”新战略框架。公司在养殖和屠宰方面具有丰富积累和经验,为发展食品主业提供稳定支撑;同时在原料供给、加工经验、市场资源等方面具备优势,与同类型企业形成差异化竞争。2023年食品板块实现收入22.23亿元,同比增长34.60%,营收占比提升至16.69%;实现毛利2.25亿元,同比增长5.08%。另外,食品板块毛利率水平高于其它业务板块,份额的持续增长也拉动公司整体毛利率提升。

2、预制菜方兴未艾,百花齐放

2.1、预制菜:大势所趋,供需共振

预制菜根据加工深度分为即配食品(如净菜)、即烹食品(如速冻菜肴)、即热食品(如料理包)、即食食品(如预制凉菜)。随着餐饮供应链的数字化、工业化和标准化程度加深,餐饮供应链从食材供应(毛菜、净菜)加速发展为预制菜肴(半成品、成品)商业形态,产业从后端(中央工厂)向前端(厨房)实现自动化(去厨师、去后厨化)。

2.1.1、餐饮规模化扩张需求、供给侧提效驱动加速上游预制菜发展

餐饮空间广阔,呈现连锁化和规模化发展趋势。目前我国下游餐饮行业呈现两大主要特征:(1)餐饮市场广阔。据国家统计局统计显示,2023年餐饮收入达5.3万亿元,疫情以来餐饮收入呈现恢复性增长。(2)连锁和规模化趋势明显。2020年疫情以前,2018-2020年我国餐饮连锁化率由12%提升至15%,千店甚至万店以上连锁品牌不断涌现,餐饮连锁化和规模化发展趋势下催生集采需求。

展望未来经济增长大背景下、参考日本等餐饮也发展经验,国内外出就餐比例有望提升,外食提升餐饮消费前景仍然广阔。餐饮连锁化和规模化发展趋势推动餐饮供应链快速发展。上游餐饮供应链呈现两大发展趋势:(1)规模性的集采需求和专业化分工推动上游实现规模化的发展,降低供应链成本。(2)从最初的食材标准化向成品标准化演变。餐饮供应链标准化、规模化、工业化需求加深,餐饮供应链日趋成熟。

业态从易到难、由浅入深,预制菜日趋成熟。(1)标准化难易程度、深度:从消费习惯、生产工艺上看下游餐饮口味多样化,重口难调标准化程度较低,上游更易在食材等原材料加工环节实现标准化、规模化生产。(2)产业趋势:根据产品的标准化程度和市场空间,我们认为一方面上游标准化程度更高,更易满足下游餐饮集采需求,上游格局有望呈现更高集中度,容易催生颇具规模的综合性食材供应商;另一方面因为我国餐饮市场规模大、需求多样且细分,下游餐饮容易诞生一大批垂直性、聚焦细分品类的供应链餐饮品牌(餐饮零售化),实现前端行业细分、后端产品聚焦。

降本增效是B端预制菜的核心价值。从上游原料采购到门店菜品制作依次来看,(1)原材料采购环节:预制菜通过集采降低原材料采购成本,中央工厂制作降低人工成本。(2)渠道环节:缩短渠道链条、减少中间商环节,降低渠道运营成本。(3)门店环节:降低人工等运营成本(去厨师化)、保证品质稳定,提升响应速度、降低等待时间,间接提高翻台率。

快捷方便、丰富菜品是C端的核心价值。C端消费者对菜品品质要求往往更高,而过于复杂的食材处理、精湛厨艺恰恰是消费者的难点、痛点。在当下阶段,重口味、中低频高货值、制作复杂的菜品更易打开C端市场,诸如酸菜鱼、牛仔骨、小龙虾等菜品。未来随着供应链效率提升、锁鲜保鲜技术提升,有望切入更多家常菜品。

2.1.2、对比日本:长期渗透率提升确定性高

中国预制菜行业长期发展空间较大。中国渗透率目前偏低,日本、美国预制菜长期渗透率约60%,并出现众多大单品。国内餐饮业的蓬勃发展为助力预制菜进一步渗透提供了长期可靠的行业环境。过去六年内,中国餐饮行业收入的年复合增长率达5.6%,呈现蓬勃的发展趋势。而目前中国人均GDP接近日本80年代水平,处于餐饮发展的黄金时期,规模化餐饮企业快速发展。就餐饮企业而言,食材原料叠加高额的人力与租金成本,连锁企业更可能通过提升预制菜占菜品比重来削减不必要成本。

2.2、百花齐放:B端发力、C端培育

2.2.1、预制菜行业颇具规模,景气度高

2023年以来我国预制菜行业规模约5165亿元。根据艾媒数据中心数据,2023年我国预制菜规模约5165亿元,同比增23.1%,2019-2023年预制菜市场规模CAGR 20.6%,预制菜市场规模保持快速增长。根据国家统计局数据显示,2023年我国餐饮收入规模为5.29万亿元。假设食材原材料成本占收入40%左右,大概测算食材规模约2.12万亿,预制菜渗透率提升至24%左右,其中B端约占80%,C端约占20%左右。

企业各具优势,百花齐放。行业进入门槛不高,从产品研发、加工制造等供应链相对成熟,各具资源禀赋的参与者众多,呈现出百花齐放的竞争格局。截止至2022年1月,我国状态为存续、在业、迁入、迁出的预制菜企业数量超过6.9万家,其中2021年新注册4000家,同比增长6%。目前我国预制菜企业可以分为五类:专业生产商、上游农业加工企业、中游冷冻食品企业、连锁餐饮企业和新零售企业。产品研发、原料资源具备短期优势,中长期来看选品能力、渠道网络是更为重要的竞争要素。

B端发力、C端培育。当下国内预制菜行业B端:C端约为8:2。我们认为当下B端主要是需求驱动,以提高标准化和降本提效为导向的餐饮规模化扩张驱动预制菜行业发展。而当下C端主要是供给驱动,以复杂制作工艺、非家常口味、高价的产品为主,更多是外卖的替代或家常菜之外的补充,面向高线城市年轻消费者群体。

2.2.2、当下格局更加分散,看企业长期竞争优势

预制菜行业因为行业门槛低,参与者众多,但很多企业难以形成长期竞争优势,甚至会过于依赖路径。因企业资源能力存在差异,未来发展模式亦将不同。我们认为长期优势的培育在于选品能力、稳定的渠道网络(小B)和客户资源(大B)、成本和品质管控,以及丰富独特的产品体系,其中最核心的仍然是成本管控和渠道网络建设。

B端看产品研发、看原料资源。一方面,研发能力决定了预制菜产品的口味还原度和市场匹配度,进而影响客户需求的满意度以及企业自身壁垒的构建水平。另一方面,企业对原料等资源供应链的掌控程度是把握核心大单品的关键,亦是拓展产品业务线的重要推力。例如,预制菜企业可利用供应链优势,通过追加销售、搭配销售和平台化的方式延伸产品线,从而带动客户需求。

C端降维打击,核心看选品和渠道,品牌难以形成独特优势。首先,国内消费市场体量较大,消费者饮食偏好存在明显差异,加之预制菜行业格局分散,多数产品具有较强的可替代性,因而产品的多样性、新鲜度以及便食性成为C端预制菜的核心诉求。其次,由于C端推广会消耗更高的流量成本,预制菜企业的营运能力和渠道适配度成为抢占C端市场份额的关键。而采取新零售和门店模式的企业往往具备更低的获客成本,受运输成本和需求点分散等难题的困扰较小。此外,鉴于C端仍处于预制菜导入期,众多消费者缺少对该类产品的了解与信任,加之部分产品标准化程度较高,故短期内预制菜企业的品牌粘性较弱,难以依赖营销策略和品牌建设取得明显优势。

2.3、对比日本:经济上行周期、B端先行,经济下行周期、C端接力

日本早期受益于冷链发展、冰箱普及,以及较高占比的水产品饮食习惯,同样以B端需求为先导,驱动速冻食品及预制菜行业走上成熟,产品口感、新鲜度和丰富度上得到显著提升,为C端产品发力奠定基础。后期随着日本宏观经济经济放缓,外出就餐比例下降,以及家庭小型化、女性就业比例提升,C端预制菜需求逐渐替代B端成为行业主要驱动力。以冷冻行业为例,截至2021年,C端占比首次突破50%,B端占比由1992年峰值下滑至49.97%,行业将迎来C端持续发力的新阶段。

日本城镇化初期餐饮规模化需求带动B端放量迅速增长。(1)冷冻技术发展:冷冻技术的快速发展以及冰箱普及下冷冻食品兴起,1964年东京奥运会采用了安全美味的冷冻食品,受到一致好评,加速冷冻食品行业发展。(2)餐饮连锁化和规模化需求:受益于日本经济快速增长和城镇化率提升,外出就餐比例提升,餐饮企业规模化食材采购需求带动行业持续快速增长。1962-1998餐饮端需求年均增速达10%,期间日冷、日本水产、日鲁渔业率先进入冷冻食品行业,其后加卜吉、明治乳业、雪印乳业、味之素等大企业相继加入,冷冻食品呈现供需两旺、快速发展态势。

90年代宏观经济放缓、家庭结构变动、技术进步三大主因共同驱动C端预制菜需求稳步上升。(1)宏观经济放缓:20世纪90年代以来日本经济发展停滞,外出就餐比例下滑。(2)家庭小型化、女性就业比例提升:2019年全日本女性就业人数达2977万人,约为1953年的两倍,家庭结构上双职工家庭占比由1989年42.3%递增至2019年66.2%,加之人口老龄化和少子化严重,家庭规模逐步呈现小型化趋势,叠加单身主义和一人食餐饮文化,简单便捷的预制菜需求场景打开。(3)家电普及、预制菜技术的进步:90年代日本电冰箱、微波炉渗透率达90%,冷冻食品企业也推出了微波解冻即食且口味鲜美的炸肉丸等产品。2001年日冷推出正宗炒饭,通过企业特殊的生产工艺及不断推陈出新,深受民众喜爱。截止2020年日本冷冻食品超3000种,丰富的品类满足了消费者多样性需求,C端需求稳步上涨。

品类逐渐丰富,渠道不断变革,赋予C端市场上升潜力。(1)品类逐渐丰富:根据日本冷冻协会数据,2020年前五大爆款产品分别是炸物、饺子、面条类、米饭类和汉堡包,分别占据26%、16%、14%、13%、6%的市场份额,而在C端市场稳步增长下,多个企业开始推出新式单品,日冷、味之素、日清等龙头企业开发了意面、中菜等高端产品,yoshikei等企业则推出了每日送货上门的宅配便当,lifefoods的冷冻浆果和冷冻蓝莓等新品也实现销量翻番,品类逐渐丰富,满足了民众的尝鲜需要。

(2)渠道不断变革:便利店系统的兴起,满足了居民方便快捷的需求,也推动了企业的多渠道变革,如日冷推出了面向便利店和小型商户的高性价比鸡肉单品。便利店终端自有品牌也随之发展,占据了22.9%的零售市场。多方发力赋予了日本C端市场进一步的上升潜力。

格局走向集中,龙头辈出。日本冷冻食品如今为龙头并行格局,陆续出现日冷、丸羽、味之素、加卜吉和日本水产等龙头,前五大龙头占据80%市场份额。根据日本冷冻食品协会数据,由于行业具有规模经济特征,2003-2022年间日本冷冻食品企业从693家减少至363家,同期工厂数从840家锐减至428家,平均产量由2千吨提升至3千吨,行业集中度持续提高。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)