2024化工行业反倾销影响与机遇分析

1、前言

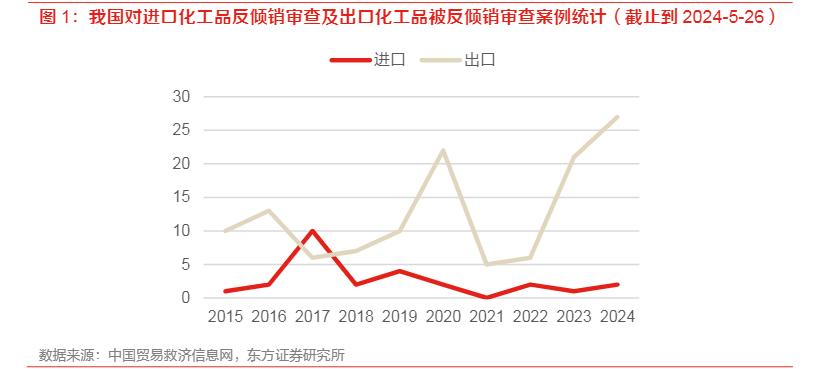

近年来我国化工生产技术快速精进,产能不断扩张,在满足国内市场需求的同时,也抓住了海外高成本产能波动的机会,在过去两年内实现了多个化工品的出口明显增长,但同时也引发了海外市场的贸易摩擦。根据商务部信息不完全统计,2024年年初至今,我国应诉海外市场的化工品反倾销调查案件已高达27件,明显高于往年。市场担忧后续高额的反倾销税会影响化工品的出口消化途径,进一步加剧国内市场竞争,打压企业盈利能力,很是悲观。但我们认为这些贸易壁垒既是风险也是机遇,国内领先企业如果能够通过出海绕开贸易壁垒,那这些壁垒反而将成为领先者加速成长的垫脚石。市场是竞争的市场,只有在竞争中才能进步和创新,而中国企业不畏竞争。

虽然近年来海外对我国反倾销调查事件较多,但实际影响较大的仍然在于欧美市场。部分发展中地区由于目前化工制造基础条件仍显薄弱,短期内也很难摆脱我国进口依赖,无需过度悲观。我们看好近期受到欧盟等多个国家/地区反倾销调查的瓶片和钛白粉的未来出海可能性,其中瓶片行业已有相关企业布局出海项目,静待落地。我国对外反倾销的案例不多,但也时有发生。我们认为,我国对外反倾销与海外对我国反倾销的目的有所不同。海外市场多是为了保护本土存量产能,而我国针对的大多是正处于扩产期或者关键技术突破期的化工品,确保产业的顺利扩张和关键原料的供应保障,助力产业能够进一步走上国际竞争舞台,获得更大的发展。在我国对外反倾销的品种,我们建议关注正处于产能扩张期且供给格局较好的聚碳酸酯PC。

2、海外反倾销:固城难敌猛将

海外对我国反倾销调查大多发生在行业景气度较差的时期,今年尤为突出,主要目的都是为了保护本土企业的盈利能力和经营稳定性。但这样的行为只不过是在大军围城下,把城墙再垒高几层的行为,长期看并没有改变中国企业持续扩张全球份额的趋势。而近两年国内企业汹涌的出海浪潮,绕过了反倾销贸易壁垒,获得更为丰厚的回报,反而提升了中国领先企业的成长速度。我们认为海外市场对我国的反倾销大致可以分为以印度为代表的发展中国家/地区,以及以欧美为代表的发达国家/地区。我们统计了近十年来海外对我国发起并落地的反倾销事件数量,其中印度占到近一半的比例。但从影响力来看,占据全球重要需求市场的欧美反倾销影响更为深远。

2.1、印度:自身扩张能力弱,反倾销影响有限

印度由于国内基础化工品建设仍显薄弱,暂时还很难摆脱进口供应补充,甚至多次出现终裁落地后没多久就取消反倾销措施的情况。例如印度在2022年3月落地了对来自我国进口橡胶化学助剂的反倾销肯定性终裁,但在同年6月就因为印度财政部不接受其工商部给出的终裁结果而取消。无独有偶,近几年还有三聚氰胺、涤纶纱线、丁腈橡胶、甘氨酸等等都出现了印度撤销终裁结果的情况。本质原因就在于印度需求确实在不断增长,但印度自身供给或者制造实力并未跟上需求,因此仍然无法自己完全承担这类基础化工品的自供,不适当的反倾销措施可能反而会影响印度自身发展。就拿PVC为例,我们曾在报告《海外制造业提升对化工行业有何影响》中分析过,尽管印度PVC消费近一半依赖进口,且从人均PVC产量来看未来仍有较大的提升空间,但受限于上游电力消耗难以满足,未来短期内大概率很难扩产PVC。2023年9月和今年2024年3月印度先后对包括中国在内的部分国家发起对进口PVC悬浮树脂和PVC糊树脂的反倾销调查。在印度国内还没完全拥有PVC扩张能力的情况下,这对我国PVC出口的影响应当很是有限。

再例如苯胺,2021年1月印度对我国进口苯胺的反倾销终裁落地,但从进口情况来看,2021-2022年我国出口印度的苯胺不减反增,主要原因还是其国内没有能够补上进口缺口的富余产能。

2.2、欧美:短期冲击大,是挑战也是机遇

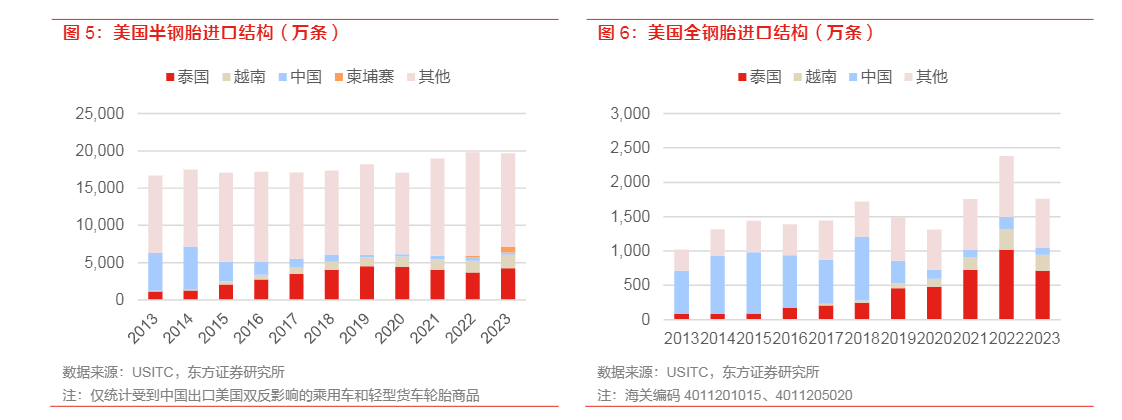

欧美是全球化工品的重要需求市场,尽管本地产能规模已经很大,但因为需求大且在资源禀赋、技术实力上有所偏重,追求项目持续的高回报,整体对化学品及下游制品的进口需求仍然较大,蕴含了大量的需求机会。欧美本地企业早就实现了全球化扩张,因此其对外反倾销更多是为了保护现存产能的开工并确保就业,而不是扩张。轮胎是应对欧美反倾销最为出色的产品之一,成功通过海外工厂弥补了对原先欧美市场的出口,不仅全球市占率得到了不断提升,海外工厂的利润情况也明显好于竞争激烈的国内市场,敢于出海的企业享受到了勇气和实力的回馈,真正化危机为机遇。

而最早出海的一批企业也不再拘泥于东南亚,正陆续进入前往非东南亚地区建厂的出海2.0阶段,一方面是为了避免又一次的产业集中带来的贸易保护升级,另一方面也是为了更加深入欧美大市场、发展高利润的海外配套业务,进一步拉开与跟随者的距离,可见贸易壁垒反而给了行业领先者一个摆脱国内激烈竞争、加速成长和扩张的机会。我们认为,轮胎出海的成功案例证明了国内企业的综合实力,真正打消了市场对出海项目在成本控制、经营管理、人才储备等多方面的疑虑。

2.3、出海已不再是无人区

中国化工行业达到如今的规模,凭借的是稳定的环境、高效的政府、充足的产业人才,出海投资常常被认为是贸易壁垒下的无奈选择。最初选择出海的企业,由于国内外环境差异,又缺乏可借鉴的案例,仿佛行驶在无人区,难免会经历诸多问题与挑战。然而随着出海项目越来越多,国内企业从规划出海到项目兑现的效率也在快速提升。我们认为中国企业在匈牙利的发展就是非常好的案例。中国企业在匈牙利的里程碑项目就是万华的匈牙利基地,即博苏化学(BC公司)。该项目位于卡辛茨巴茨卡市,是匈牙利最大的化工企业,2006年被英国Permira基金以16亿欧元收购。然而2008年全球金融危机爆发后,BC公司陷入经营困境和债务危机。当时万华正面与BC公司洽谈收购事宜,但遭婉拒。

随后,万华巧妙地通过收购BC公司夹层债和高级债的方式,与Permira基金达成了收购协议,最终于2011年初拿下了BC公司控股权。之后万华持续优化BC公司的生产经营能力,在2014年实现扭亏为盈。经过多年运营,万华的匈牙利基地已发展为中匈宝思德境外经贸合作区,两国关系也在经贸推动下不断升温,匈牙利成为欧盟对华关系最佳的国家之一。2015年匈牙利成为与中国签署“一带一路”合作谅解备忘录的首个欧洲国家,还是第一个设立人民币清算行、发行人民币债券的中东欧国家。近几年欧盟对中国新能源产业开始不断设置贸易壁垒之后,许多新能源企业不得不到欧洲开辟新基地。经过考察之后,大多最终选择在匈牙利落地,这离不开万华匈牙利基地的示范作用。万华作为先行者起到了非常好的拓荒作用,政企关系不断迭代改善,为后来者建立了良好的营商环境,使得后续的新项目落地越来越顺利。

3、对外反倾销:助力产能放量和技术突破

我国偶尔也会对海外产品进行反倾销调查,但我们认为主要目的是为了发展,而不是守成。通过对外反倾销调查,可以有效保护处于产能扩张和技术突破期的产品。因此在开展反倾销调查之后,这些产品大多会经历价格上涨、产量快速提升、进口依赖度下降、出口增长这一系列过程。最为典型的例子就是苯乙烯(产能放量)和卤化丁基橡胶(技术突破)。

3.1、苯乙烯:助力产能释放,从进口倾销到出口倾销

苯乙烯是我国反倾销的典型成功案例,此前高度依赖进口,但伴随国内石化产业生产能力的不断提升,产能陆续释放,2017年的反倾销更是助力了一把产量释放,打破原先低开工的僵局,成功从进口型转变为出口型石化产品。第一阶段:开工和价格价差提升,进口依赖度下滑,下游受到短暂影响。2017年6月,我国开启对原产于韩国、台湾地区和美国的进口苯乙烯进行反倾销立案调查,2018年6月终裁落地,反倾销税率在3.8%-55.7%之间。在2017年之前,国内苯乙烯开工率在70%左右,且进口依赖度近40%,低价进口来源对行业产能利用率形成一定打压。2018年反倾销落地后,无论是开工率还是价格价差都表现不错,即使是2019年整体进口量因为需求有所反弹,但国内开工也是达到了近90%的高点。不过价格的上涨也短暂影响了下游,ABS、PS进口在2018-2019年有明显增长,部分进口苯乙烯需求被转化为下游产品进口,特别是原料以苯乙烯为主的PS,国内PS产量也因为上游苯乙烯的涨价而在2018年有所下滑,部分下游需求短期靠增加进口补足。

第二阶段:供给宽松下出口增加,海外产能退出,引来出口反倾销。在前期进口反倾销的加持下,国内苯乙烯产能产量迅速增加。2021年开始,国内苯乙烯新产能不断投放,进口下滑,价差也明显走弱,国内供给趋于宽松,出口逐渐增加,海外产能也开始退出。盛禧奥在2022年12月、2023年11月先后关闭德国30万吨/年、荷兰50万吨/年苯乙烯工厂。海外市场成为苯乙烯新的角逐赛场。而原先对我国大量出口苯乙烯的韩国也开始进口我国苯乙烯,韩国国内的苯乙烯装置低负荷运作,2023年我国对韩国出口苯乙烯占总出口量的74%。2024年4月,韩国启动对华进口苯乙烯反倾销调查,历史开始重演但是中韩位置却发生了互换。

总结来看,国内苯乙烯通过不断扩张和反倾销的加持,最终打败海外玩家,甚至被针对出口反倾销。在这个过程中,苯乙烯行业迎来了2-3年的较高景气。如果产品供给壁垒相对较高、供给格局相对较好的话,我们认为景气周期可能也会相对更长。整体来说,我国对外反倾销在短期内会在一定程度上提振产品景气度,长期看则是有效帮助了产业实现扩张。

3.2、卤化丁基橡胶:助力技术突破,关键材料实现自供

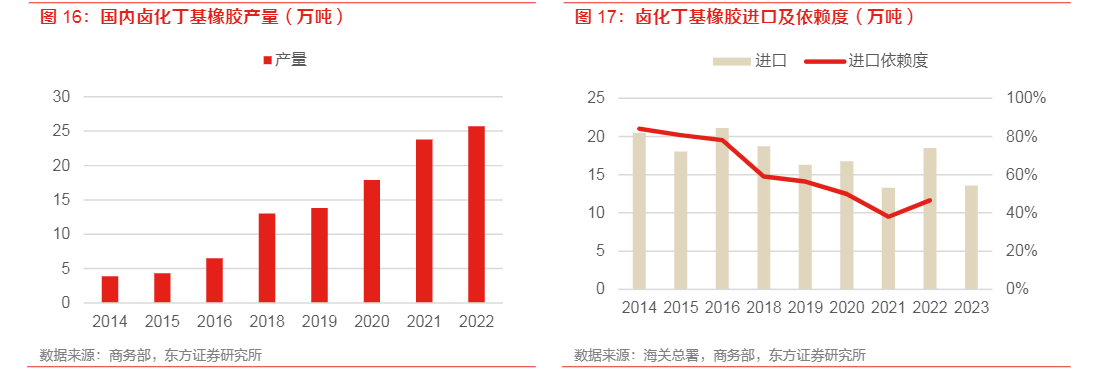

卤化丁基橡胶是卤素与丁基橡胶反应后得到的一种硫化速度更快、各项性能更优异的橡胶材料,是无内胎轮胎和医药制品的重要原材料。传统的轮胎结构一般分为外胎、内胎和中间的垫带组成,其中内胎保证气密性,多用丁基橡胶制造,而外胎主要承担耐磨、变形的作用。但这种结构的轮胎在行驶过程中温度高,不适合高速行驶,也不够安全,因此发展出了后来的无内胎轮胎,而卤化丁基橡胶就是其中的关键材料,既保持了丁基橡胶的气密性,也能够弥补原先丁基橡胶的不足。但由于早期卤化丁基橡胶的生产工艺只有美国的埃克森美孚和德国的朗盛(阿朗新科)掌握,我国当时非常依赖这一关键材料的进口。本世纪初开始我国汽车行业进入快速发展阶段,关键材料的空缺问题总要解决,国内企业浙江信汇、燕山石化、盘锦和运开始陆续投身于建设丁基橡胶和卤化丁基橡胶产能,我国也在2016年成为世界最大的丁基橡胶生产国,但卤化丁基这类高端产品却遭到了海外企业的低价倾销。

2016年国内卤化丁基橡胶开工率仅50%,进口依赖度高达78%,三家生产企业中燕山石化、盘锦和运被迫减产甚至停产,浙江信汇利润持续恶化,眼看产业崩溃之际,国内的对外反倾销拯救了这一关键原料的自给道路。2018年国内正式征收反倾销税之后,卤化丁基橡胶产量逐步释放,进口量下滑,浙江信汇和山东京博也开始了扩产,行业逐步走上正常的发展道路,根据中国石化集团经济技术研究院统计,国内远期卤化丁基橡胶产能有望达到49万吨/年。2023年国内仍有约14万吨进口缺口,2022年进口依赖度较2016年已有明显下降。海外竞争对手也并没有放弃中国市场,在反倾销后针对中国市场分别在新加坡、印度等地新建了产能,国内企业仍然需要直面竞争。高端材料的国产化是一个漫长的过程,后发企业在初期容易受到进口产品打击甚至覆灭,反倾销在一定程度上可以为这类材料的前期发展保驾护航,使得产业具有更大的自主可控权。

4、看好PC、瓶片、钛白粉机会

4.1、PC:产业链层层反倾销,迎来扩张机会2024年4月,我国对原产于台湾地区的进口聚碳酸酯PC反倾销调查终裁落地,税率9%-22.4%。以2023年数据来看,国内PC的进口依赖度约37%,其中来自台湾地区占进口量排名第一,约23万吨,占总进口量的22%,接下来是韩国和泰国。台湾地区在我国PC供给结构中有大约8%的份额。

但同时,台湾地区向大陆出口的PC占其总出口量却超过70%。台湾本地有三家生产企业共40万吨年产能,但本地需求量仅5-8万吨,剩余30多万吨产能非常依赖出口市场。我们认为这次反倾销实际对台湾地区的PC产业可能影响更甚,若进口最终被国内释放的产量填补,后续甚至可能间接导致海外供给的进一步收缩。实际上,海外已经出现了产能退出的情况,例如盛禧奥有考虑2024年关闭德国的一座PC生产基地,原因是全球新增产能将进入欧洲市场导致供应过剩,SABIC也宣布将永久关停一条西班牙工厂的PC生产线。这对我国处于扩张中的PC来说是一个好机会。当下PC上游各个原料的进口依赖度都比较低,其中2023年苯酚和双酚A分别只有8%、5%,丙酮稍高有15%,但都低于PC进口依赖度,这其实也有赖于早期及时的反倾销。上游原料提前完成了较大程度的自主可控,且有一定富余产能,那么下游后续的扩张也就有了可靠的成本竞争力。

从未来供需看,目前国内在建拟建PC产能约126万吨,预计到2026年国内总产能474万吨,而国内2023年仍有104万吨进口量有待替代,国内市场需求282万吨,假设国内每年需求增长30万吨,预计到2026年国内PC需求可达380万吨左右,若进口能够完全被国内产量替代且暂不考虑出口,开工率有望提升至80%。进口需求的替代有望带来供需的改善,从而提振PC价格和盈利。此外,在海外供给收缩背景下,我们认为PC行业后续的扩张甚至是出口也能更为顺利。

4.2、看好下一个出海标杆:瓶片和钛白粉近年来,针对瓶片和钛白粉的反倾销调查不断增加,我们认为这两个产品很有可能成为下一个国内出海的标杆,其中相关瓶片企业已经开始了海外基地建设,未来可期。

4.2.1 瓶片:把握海外高溢价市场海外对我国瓶片出口的反倾销调查一直不断,其中2015-2016年的美国和日本的影响较大,两者出口约占2014年我国瓶片总出口量的20%,反倾销落地后我国基本就不对这两个国家出口瓶片。但与同期面临双反的轮胎不同,由于瓶片的全球需求增速仍较快,且下游市场更为分散,将富余产量销往东南亚、南美等地区就可以解决反倾销问题,因此当时国内瓶片企业并没有强烈的出海意愿。2022年,由于欧洲生产成本上涨,部分当地瓶片产能停产,我国便顺势加大了对欧洲的瓶片出口,随之而来的则是2023年欧盟针对瓶片的反倾销调查。2024年4月,欧盟终裁落地,税率在6.6%至24.2%之间。截至目前,已有约14个国家/地区对中国出口瓶片进行反倾销税的征收或者启动调查,其中也不乏未来需求增长潜力较大的发展中国家。与此同时,国内瓶片行业今年也仍处于扩产阶段,愈发激烈的内销竞争正拖累企业盈利,海外市场成为消化富余产能的关键。

我们前面提到,欧美是全球化工品的重要需求市场,对于瓶片来说欧美市场需求约占全球的三分之一,还不止于此,欧美市场还存在明显的溢价情况,例如目前欧洲瓶片价格仍与国内保持近2000元/吨价差。美国市场由于本身就存在反倾销因此瓶片价格自然较高,除此之外还有两个原因造成了欧美市场的瓶片高价,一个是欧美本身两个原料PTA和乙二醇的成本较高,而我国PTA和乙二醇在近几年新增产能较多的情况下反而极具成本优势。另一个原因则是欧美本地瓶片产能虽然较多,但仍然大量依赖进口,多是亚太地区出口供应,中间贸易商以赚取价差为目的,再加上中间费用,欧美市场瓶片价格自然偏高。而单纯依赖出口,若不是直销业务,企业实际上很难享受到这一海外市场溢价。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)