2024智慧电网行业报告:数字化转型与市场机遇分析

1.复盘国网、南网投资与政策解读:“十四五”期间,配网改造、建设新型电力系统是核心主线

1.1电网建设投资资金支持持续强化

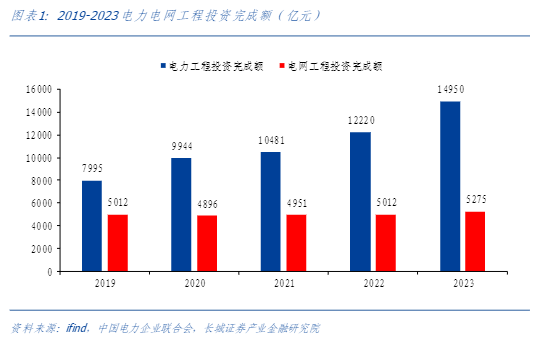

电力电网整体投资额持续增加。根据ifind及中国电力企业联合会数据,2023年电网工程累计投资额同比增加5.25%。国家电网于2022年投资5012亿元用于电网工程建设投资,创历史新高,且根据国家电网董事长、党组书记辛保安在2023年1月的采访中表示,2023年将加大投资,其中电网投资将超过5200亿元,再创历史新高。进入2024年,国家电网召开会议,2024年国家电网将继续加大数智化坚强电网建设,围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景,打造一批数智化坚强电网示范工程,预计电网建设投资总规模将超5000亿元。国家发改委也表示,将持续推动跨省区输电通道建设。基于此,电网建设中特高压和配电网两个领域预计将持续得到国家相关资金的支持。

根据ifind及中国电力企业联合会数据,自2019至2023年,电力工程投资完成额整体处于上升阶段,电网工程投资完成额除在2020年有所下滑之外,2021年至2023年持续回升,截至2023年,电力工程投资完成额达到新高的14950亿元,电网工程投资额同步达到新高的5275亿元。行业投资意愿较高,景气度较好。

目前,“十四五”已开始进入后期。回顾十四五期间,中国国家电网于2021年在能源电力转型国际论坛上表示,自2021年至未来五年,国家电网计划投入3500亿美元,推进电网转型升级;根据广东省人民政府官网,“十四五”期间,南方电网计划投入6700亿元,其中配电网规划建设达到3200亿元,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。2023年,电力保供和新能源消纳的行业需求将带动电网投资,特高压工程、输变电工程、智慧化数字化电网、抽蓄电站建设等均是预计将得到资金支持的工程项目。电网投资稳步增长,主要原因是城镇化和农村新增电力需求持续增加,且工业、交通等加速电气化带来新的用电增量。

而从国家电网历年投资额来看,根据立鼎产业研究网及能源电力说公众号相关信息统计,自2013年起至2023年,国家电网整体投资状况呈现波动上升的趋势,2023年达到新高,且预计2024年投资额为5000亿元。

从南网的投资额来看,根据立鼎产业研究网及能源电力说公众号相关信息统计,自2013年起至2022年,南网投资额同样呈现波动上升的趋势,2022年达到新高1250亿元。

2024年1月,国家电网公司对外透露,2024年国家电网将继续加大数智化坚强电网的建设,促进能源绿色低碳转型,推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景,打造一批数智化坚强电网示范工程。国家电网预计电网建设2024年投资总规模将超5000亿元。这也是国家电网继2022、2023年后保持5000亿元以上的投资规模。

从国网南网投资的大方向来看,自2013年起两网投资均呈现波动上升状态,景气度保持向好,因此我们认为,电力电网的投资进度仍然会随着新型电力系统建设的步伐持续推进,相关产业环节仍将持续受益。

1.2智能电网市场规模逐年扩张,各阶段投资侧重点不同

早在2016年,国家发改委即明确指出:智能电网是在传统电力系统基础上,通过集成新能源、新材料、新设备和先进传感技术、信息技术、控制技术、储能技术等新技术,形成的新一代电力系统。根据中商产业研究院的数据,2022年,我国智能电网的市场规模为979.4亿元,近五年CAGR为15.52%,展现出较好的发展趋势,随着未来新型电力系统的指导愈发完善,智能电网的市场规模预计仍将上升。

从智能电网三个阶段来看,智能化投资占比持续增加。根据中商情报网,第一阶段(2009-2010年)年均智能化投资为171亿元,占电网总投资6.2%。第二阶段(2011-2015年),年均智能化投资达到350亿元,增长104.7%,占比达到11.7%。第三阶段(2016-2020年),在电网总投资下行的背景下,智能化投资维持稳定,占比进一步提升至12.5%。

而回顾过去三个阶段,根据北极星,2010年前,“中国坚强智能电网”的建设概念于2009年5月提出,国家电网在组织结构调整、规划标准研究、技术研发与试点等方面开始进行相关行动,逐步构建智能电网建设的基础环境,随后在同年11月,国家电网开始第一批智能电表的集中采购招标。2010年时,多方预计智能电网产业格局将初步形成,产业投资主体以国家电网类的电力企业为主,各类通信设备、电力设备、IT软硬件共同形成产业集群。在此阶段,出于智能电网建设的层次需求,以智能变电站等输变电设备及电力自动化系统将成为首要发展目标,且因为技术壁垒较高,市场参与者以国电南瑞、许继电气等公司为主。

第二阶段,时间段为2011-2015年,此阶段属于智能电网全面建设期。在这期间,特高压输电工程建设开始进入加速阶段,2012年我国特高压交流骨干网架将初具规模。受端电网形成联结华北-华中-华东的特高压交流双回路环网结构,晋东南、陕北、蒙西、淮南煤电基地电力注入交流特高压环网。在此基础上,电网自动化市场带动二次设备出现市场机遇,输电网自动化控制和一体化调度系统同步受到市场关注。

第三阶段“十三五”期间,电网投资呈现逐年下降趋势,但对比“十二五”,“十三五”期间电网投资一直高于电源投资;在电源投资端,受到发改价格882号文的影响,2020年电源投资出现一段较高景气行情,且可再生能源投资占据主导,传统能源投资比重逐步下降。整体来看,“十三五”期间,中国电网投资建设以干电网为主,配电网建设较为滞后,不平衡的矛盾凸显,并且光伏“抢装潮”现象明显,行业不确定性较大。

从各环节投资占比来看,中商情报网数据显示,2021年用电端、变电端占比最高,分别为42.7%及26.8%。根据中商产业研究院预计,未来用电及变电市场占比将持续增加。电力供给侧在智能化先期建设初步完成的背景下,市场空间被逐渐压缩,发展速度趋缓。

进入“十四五”,根据国网公司2024年第四届职工代表大会第四次会议内容,国网公司将于未来重点聚焦特高压及配电网智能化建设。从电网智能化角度,配电网作为电力系统中的毛细血管,在局部地区网架薄弱、设备重载、供电质量偏低等问题突出的背景下,需要不断强化防灾抗灾能力,承担更加重要的角色。

因此,展望未来,配电网将从单一供电向智能互动的能源互联网转变,以满足各类用电需求。根据北极星,预计2020~2030年,全国配电网年均投资规模将达到4000~5000亿元,增速将高于输电网。我们看好未来电网总投资稳步增长的趋势下,智能化电网投资有望实现更快速的增长,卡位“发输变配用”各环节不同能源IT厂商有望受益市场规模提振获得业绩增长。

2.数字化智能化电网——赋能电力“发输变配用”各环节

在能源产业转型升级的驱使下,能源行业的业务模式和业务架构将产生新的变化,正在加速生产、输配、用户三者之间服务关系的改变。在电力体制改革的继续深化,分布式技术、储能技术、微电网技术的快速发展之时,电网作为串联生产与消费必不可缺的中间环节成为能源数字化升级道路中的重中之重。

2.1发电端:及时分析数据,预测发电量成为刚需

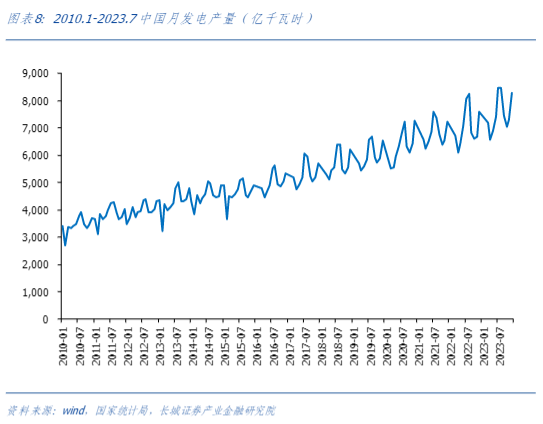

我国目前已建成全球规模最大的电力供应系统。根据中国政府官网,近十年,我国人均发电装机由0.92千瓦提升至1.8千瓦,人均用电量由3919千瓦时增至6116千瓦时。根据wind及国家统计局数据,中国发电量产量目前正处于持续上升趋势。以每年发电高峰期7月8月为例,2023年7月,中国当月发电产量为8461.70亿千瓦时,同比增长4.99%,对比2010年7月,CAGR达到6.40%;2023年8月,中国当月发电产量为8449.95亿千瓦时,同比增长2.45%,对比2010年8月,CAGR达到6.12%。即使从全年来看,中国整体发电量也处于上升趋势。

发电端产量的增长将对发电端设备带来持续的增量压力,从供求关系角度分析,供电不足的地区可能会出现供需关系失衡,进而造成局部停电的后果,而电力供应超负荷的地区会形成电力资源浪费。因此,对电力进行智能化预测、调控的重要性凸显。

同时,从各方面来看,为了推进落实“双碳”目标、构建新型电力系统,我国能源电力的发展格局和市场环境正在发生深刻的变化,可再生能源在我国能源系统中地位愈发突出。我国可再生能源装机规模及总发电量均增速迅猛,占比不断提升。在此背景下,对电力的管控将才成为刚需。根据wind及国家能源局数据,截至2023年,中国可再生能源装机规模突破29亿千瓦,同比增长13.9%,其中太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦,同比增长55.2%;风电装机容量约4.4亿千瓦,同比增长20.7%,显示出强劲的增长势头。

可再生能源始终是政府鼓励发展的对象,该行业受到了政策的一贯支持,也将在未来的能源系统中扮演越来越重要的角色。发改委等9部门印发的《“十四五”可再生能源发展规划》设置了包括2025年可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右、“十四五”期间风电和太阳能发电量实现翻倍等可再生能源的发电目标,并且希望在2030年非化石能源消费占比达到25%左右,风电及光伏发电装机容量达到12亿千瓦以上。2021年3月15日召开的中央财经委员会第一次提出要构建以新能源为主体的新型电力系统。

但是,可再生能源所存在的问题并不容小觑,部分可再生能源不仅有“大装机小电量”的问题,其供给的不确定性也都会给能源系统的安全稳定运行带来隐患。随着以风光为代表的不可靠电源占比上升,以火电为代表的可靠电源占比下降,使得电力系统的整体稳定性下降。能源数字化采用数字化、智能化等技术,实现用“比特”管理“瓦特”,可以有效提升能源生产运维的效率,是能源企业转型的重要抓手。此外,数字化系统的介入也能有力解决针对可再生能源供给的不确定性和波动性等问题对电网安全运行带来的风险,有助于协助碳中和目标的实现。

2.2输电端:数字化为高压输电安全护航

输电是电力系统的重要环节,是连接发电及配电用电的枢纽,经济及安全是输电需要考虑的两个关键因素。而相较变电,输电环节的构成较为简单,按照设备状态检修定,输电线路主要划分为7个单位以及1个环境,7个单元分别是杆塔、导地线、绝缘子、金具、杆塔基础、接地装置、附属设施,一个环境是指通道环境。工业起初,由于发电厂建立在电力用户附近,因此不存在输电变电配电环节,而是直接发电-用电。随着生产规模及负荷规模的扩大,发电厂开始远离用电侧,考虑到电力损耗等,高压输电应运而生。

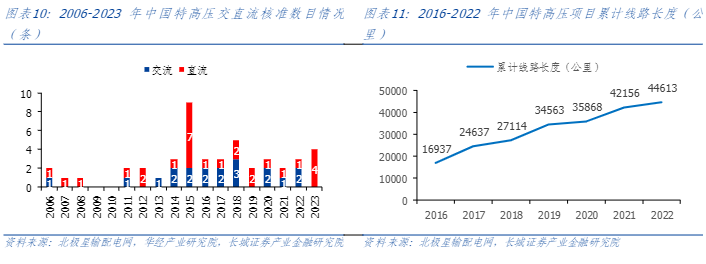

回顾历史,根据北极星输配电网,2010年及以前,中国特高压建设处于试验阶段,因此中国特高压输电线路核准进度较为缓慢,开工“一交三直”,在此期间,电网大力推进基础建设。2011年后中国特高压核准速度显著加快,根据北极星输配电网,中国特高压线路长度自2016年1.7万公里起不断提升,且在2021~2022年进一步分别提升至4.2、4.5万公里,中商研究院预计,2023年特高压线路累计长度有望达到4.6万公里。

在特高压数量核准上,根据北极星输配电网,2015年核准数量较为密集,除此之外,整体2011~2020期间,特高压交流、直流开工及核准数量保持上升趋势,2021年后特高压仍是重要电网基建内容。十四五期间,国家电网规划建设的特高压线路为交流24条,直流14条,对比以往,十四五规划的特高压线路数量明显增多,近几年预计会成为特高压的核准建设高峰期。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)