2024年电子化学品行业报告:硅烷科技市场分析与前景预测

1.工业气体行业老将,业绩稳步增长

1.1. 深耕硅烷行业多年,积极布局新业务

公司深耕硅烷行业,为行业领先企业。公司致力于氢硅材料产品研发、生产、销售和技术服务,下游应用领域包括新能源、半导体等新兴产业,目前公司的主要产品为氢气(工业/高纯氢)与电子级硅烷气。公司于2014年成功研发“ZSN法高纯硅烷生产技术”后实现硅烷气量产,2019年收购首创化工制氢生产线并开设销售氢气,2021年新增高纯氢气业务,2022年于北交所上市。

公司为国资实控,股权结构清晰稳定。截至2023年9月30日,中国平煤神马控股集团有限公司直接持有公司约19.55%股权,并通过其控股子公司河南平煤神马首山碳材料有限公司及河南省首创化工科技有限公司间接持股约18.02%,合计37.57%,实际控制人为河南省国资委,公司股权集中。

公司管理层行业经验丰富。公司董事长孟国均曾任平煤飞行化工公司合成氨厂分厂厂长、副总工程师,后于平煤神马集团首山焦化公司、许昌首山天瑞科技有限公司任副总经理;2015年至2020年担任硅烷科技董事兼总经理;2020年至今任硅烷科技董事长,行业经验丰富。

1.2. 公司产品布局专注气体,延伸产业链上下游

公司主营气体及危化品,产品延伸至上下游。公司主要生产的产品为电子级硅烷气、氢气,目前正布局多晶硅。电子级硅烷气作为一种载运硅组分的气体源,因为它纯度高和能实现精细控制,已成为许多其他硅源无法取代的重要特殊气体。国内硅烷气体主要用于太阳能电池中氮化硅减少反射膜制备、面板显示中氮化硅绝缘保护膜和非晶硅层膜,集成电路中外延硅沉积、氧化硅膜沉积和氮化硅膜沉积,是面板显示、半导体及光伏行业非常重要的特气之一。氢是主要的工业原料,也是最重要的工业气体和特种气体,在石油化工、电子工业等方面有着广泛的应用。除了工业生产,氢也是一种来源广泛、清洁无碳的能源,在新能源领域有巨大的潜力。根据纯度及用途可分为工业氢、高纯氢。

1.3. 盈利水平稳步上升,控费能力持续加强

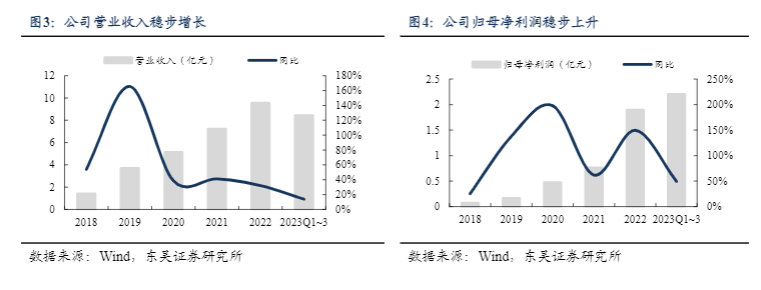

营收稳步增长,盈利稳步上升。硅烷气销量逐年增加带动公司营收连年增长,2019年起公司新增氢气销售,当年贡献营收1.75亿元,成为业绩第二引擎。2018/2022年营收分别为1.39/9.53亿元,2018-2022年CAGR达62%,2023Q1-3营收8.42亿元,同增14%;盈利方面,随着公司产销规模扩大,生产成本逐渐摊薄,2022年硅烷气量价齐升带动归母净利润增长至1.89亿元,同增149.64%。2018/2022年公司归母净利润分别为0.07/1.89亿元,2018-2022年CAGR高达131%,2023Q1-3公司实现净利润2.20亿元,同增50%,保持稳步增长。

盈利能力逐步上升,控费能力持续加强。2019年受新业务新增制氢装置影响,营业成本上升,致毛利率、净利率略有下降,2019年销售毛利率为22.57%,同降4.0pct,净利率4.26%,同降0.5pct;后续随光伏市场对电子级硅烷气需求高增带动价格上涨,公司盈利能力逐步上升,2020-2022年毛利率、净利率持续上升,2022年毛利率/净利率分别为31.92%/19.85%,2023Q1-3毛利率/净利率分别为40.53%/26.11%。公司控费能力持续加强,主要系管理费用下降明显,2018/2022年期间费用率分别为23.41%/7.17%,2018/2022年管理费用率分别为9.69%/4.46%,降幅明显,各项费用总体呈下降趋势;2023Q1-3期间费用率/管理费用率分别为6.50%/2.19%。

硅烷气+工业氢为主,硅烷气毛利率上涨持续贡献业绩。公司主营业务收入中,硅烷气与工业氢占比一直保持在95%以上,2023年前三季度已上升至98.75%;高纯氢占比持续增长,业绩贡献持续增长,收入占比由2021年的0.33%提升至2023年前三季度的1.22%。毛利率方面,受光伏市场需求增长影响,硅烷气价格上升,成本变动不大,毛利率持续高增,由2019年13.11%上升至2023年前三季度60.91%,叠加收入占比持续增长,助长公司业绩节节向好。

2. 传统+新兴市场双轮驱动硅烷需求高增,低碳时代氢气前景广阔

硅烷气属于电子特种气体,主要下游领域为光伏、半导体、显示面板等。2022年,全球范围内电子特气需求最大的下游领域为集成电路,占比高达68%,显示面板、光伏、LED分别占17%、8%、7%,位列其后;2022年我国电子特气下游需求中,集成电路领域仍位列前茅,但占比相对较小,仅占43%,显示面板、LED、光伏分别占21%、13%、6%。除传统下游领域外,硅烷气下游也包括负极材料、电子级多晶硅等新兴领域。

2.1. 光伏:电池技术转型,TOPCon发展带动硅烷需求高增

TOPCon技术引入多晶硅薄层,硅烷气为主要原材料。在电池背面制备一层超薄的隧穿氧化层和一层掺杂的多晶硅薄层,硅烷气是多晶硅薄层的主要硅来源,二者共同形成了钝化接触结构,电池基板以N型硅基板为主,使用一层超薄的氧化层与掺杂的薄膜硅钝化电池的背面,其中背面氧化层厚度1.4nm,采用湿法化学生长,随后在氧化层之上,沉积200nm掺磷的非晶硅,之后经过退火重结晶并加强钝化效果。背钝化接触结构为硅片的背面提供了良好的表面钝化,超薄氧化层可以使多子电子隧穿进入多晶硅层同时阻挡少子空穴复合,进而电子在多晶硅层横向传输被金属收集,从而大幅降低了金属接触复合电流,提升了电池的开路电压和短路电流。

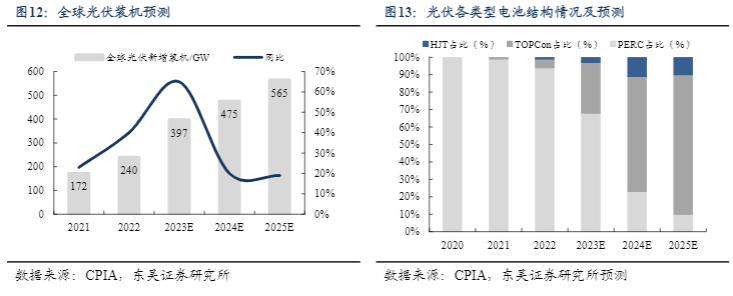

全球光伏稳定增长,TOPCon成主流带动硅烷需求高增。全球光伏装机回归稳定增速,预计2025年将达565GW。N型晶硅电池凭借高转化效率、高可靠性及产业化可行性,未来或将成为下一代光伏电池主流技术。大部分TOPCon产线可基于原先PERC产线升级,大幅降低了设备投资成本,预计是存量PERC产能未来转型的最具性价比路线。TOPCon电池多晶硅层生产需要硅烷气体,与PERC电池相比TOPCon电池片生产对硅烷气的需求更高,PERC电池单GW生产约使用硅烷16吨,而TOPCon约使用24吨。随着TOPCon技术逐渐取代PERC成为主流,我们预计2024年TOPCon电池占比将达到65-70%,2025年增至80%,光伏行业对硅烷需求将持续高增。

2.2. 半导体及面板领域:传统下游领域稳中向好,推动需求增长

国家鼓励下半导体产能增速高,份额进一步提高。电子级硅烷气在半导体行业中主要应用于化学气相沉积,通过气体混合的化学反应,在硅片表面沉积一层固体膜。半导体行业受国家政策重点支持,目前芯片自给率低,供求缺口大,进口替代导向下国内集成电路产能将进一步提升。据SEMI预测,2024年中国/全球晶圆产能增速为13%/6.4%,中国在半导体产能份额将进一步提高,预计对硅烷需求将进一步增长。目前我国该领域硅烷供应由RECSilicon垄断,未来国产化率有望提升。

显示面板产能持续集中,优势地位持续加强。电子级硅烷气在显示面板行业中主要应用于TFT(薄膜晶体管)/LCD(液晶显示器)的生产,在薄膜工序中,硅烷以及其他气体在CVD制程(化学气相沉积)的高频交变电场作用下,解离反应沉积在玻璃基板表面。面板行业全球产能持续向中国集中,且行业受国家政策重点支持。根据DSCC预测,2025年中国大陆产能份额将提高至71%;分技术路线看,中国在LCD已占据优势地位,份额将进一步提高至74%,在OLED市场正在快速提高,份额将提高至49%。未来中国面板行业优势地位进一步加强,带动对硅烷需求仍将进一步增长。

2.3. 硅碳负极及电子级多晶硅:新兴领域大有可为,需求贡献星辰大海

新能源车与储能高速发展,硅基负极或成技术新风口。随着我国新能源汽车、储能等行业高速发展,锂电池凭借其高能比、绿色环保等优点逐渐成为电池主流,需求乘行业东风高增。硅基负极能量密度高,安全性也更佳,还具有原材料丰富、低成本的优势,具有规模化应用潜力,被业界认为是最具前途的下一代锂离子电池负极材料,但目前产业链仍不成熟。硅基负极渗透率将于2025年增长至3.2%。硅基负极工艺中,硅碳负极具有导电性佳、机械性能好等优点。随着产业链布局逐步成熟且成本进一步下降,硅碳负极有望在2024-2025年快速放量,带动硅烷气需求高增。

电子级多晶硅战略意义重大,国产替代加速。多晶硅根据纯度可分为冶金级、太阳能级、电子级。电子级纯度为9N级以上,是半导体产业的重要原材料,可制成电路元件结构,在计算机、通信等领域应用广泛。我国太阳能级多晶硅产业在全球处于优势地位,但电子级多晶硅国产渗透率较低,依赖进口程度较重,加速国产替代对我国半导体行业战略意义重大。国家重点支持关键基础材料实现自主保障,未来国产化率将快速上升。根据《中国制造2025》,2025年关键基础材料国产化率将达到70%。按照1吨电子级多晶硅需要耗用1.3吨电子级硅烷气进行测算,若2025年我国电子级多晶硅的国产化率达到70%,将产生9100吨的电子级硅烷气需求,2023-2025年CAGR达196%。

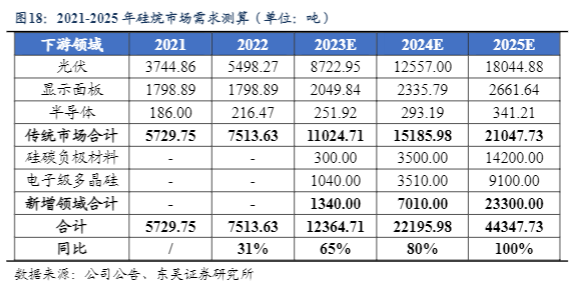

传统下游稳定增长,新兴领域贡献新增量空间,预计2025年硅烷气需求4.4万吨,22-25年CAGR达81%。2021年硅烷传统下游领域需求合计5730吨,2025年将增长至2.1万吨,硅碳负极材料、电子级多晶硅等新兴下游领域未来可期,需求放量将贡献新增长点,2024年新兴领域需求预计达7010吨,2025年将增长至2.33万吨;2022-2025年合计需求CAGR高达81%。

本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。