2024低空经济行业报告:新生态与万亿市场展望

1.低空经济是新质生产力的代表之一,也是战略选择

1.1.低空经济是新质生产力的代表之一,具备四个特点

低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。低空通常指距离正下方地平面垂直距离在1000米以内的空域,根据不同地区特点和实际需要可延伸至3000米以内的空域。低空经济广泛体现于第一、第二、第三产业之中,在促进经济发展、加强社会保障、服务国防事业等方面发挥着日益重要的作用。低空经济由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级催生而来,是空天时代竞争的重要一环,是新质生产力的新赛道之一。

根据著名经济学家、国家发展改革委原副秘书长、国家低空经济融合创新研究中心专家指导委员会主任范恒山访谈内容,低空经济具备四个特点:

1)立体性。低空经济的运行空间立体性较强,许多作业具备“飞行在空中,作用在地面”的特点,空地衔接十分紧密,是一种典型依托三维空间发展的经济形态。

2)局地性。低空经济主要以小飞机、小航线、小企业为依托,具有地域窄、规模小和较为分散等特点,这使其与各地区的关联度十分紧密,有利于相关产业的拓展。

3)融合性。低空经济在主体上体现为一种“组合式”经济形态,核心是航空器与各种产业形态的融合,如“农林+航空”“电力+航空”“公安+航空”“医疗+航空”“体育+航空”等。此外,低空经济还具有军民融合、空地融合、有人机无人机融合等一些特点。

4)广泛性。低空经济所涉及到的领域和行业十分广阔,体现在通航、警用、海关以及军用领域,运用于农业、工业和服务业等各行业。

1.2.发展低空经济是战略选择,必要性明确,定位长远

根据民航局局长宋志勇的会议发言,以及《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》,我们认为低空经济是我国航空制造业发展所面临的重大战略机遇,发展低空经济具备一定的必要性和可行性,主要体现在两个方面:

1)【战略选择,新时代交通强国建设】低空经济是新质生产力的代表,发展低空经济是培育竞争新优势、打造增长新引擎、增强发展新动能的战略选择,也是新时代交通强国建设的重要手段。

2)【具备先进工业基础】我国电动汽车、轨道交通等新能源装备、无人机领域积累了技术优势,形成了先进工业基础。

2.政策拐点已至,发展路径及目标更加清晰

2.1.政策高度及范围:低空经济获得中央及地方高度重视,首次写入两会政府工作报告

1)政策高度:低空经济首次写入两会政府工作报告。2023年中央经济工作会议将低空经济提升至战略性新兴产业的高度。2024年低空经济首次写入政府工作报告,提出积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。根据四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,提出2030年低空经济将带动万亿市场规模。目标明确,计划性强。

2)范围:政策支持由中央渗透到地方,未来以“点-线-面”模式铺开辐射至全国。在中央发布低空经济文件的同时,深圳、上海、江苏等地方政府相继出台低空经济相关文件。深圳、上海、江苏等地方政府相继出台低空经济相关文件,政策支持已由中央渗透至地方。根据深圳发改局发布《深圳市宝安区低空经济产业创新发展实施方案》,2025年深圳市宝安区将网格化布局100个以上低空飞行器起降平台,开通50条以上无人机航线,载货无人机商业飞行突破30万架次/年。苏州市政府发布《苏州市低空经济高质量发展实施方案(2024~2026年)》,提出到2026年力争聚集产业链相关企业500家,产业规模达600亿元。未来低空经济行业发展将以“点-线-面”模式铺开,从粤港澳等示范区辐射至全国,形成低空经济网。

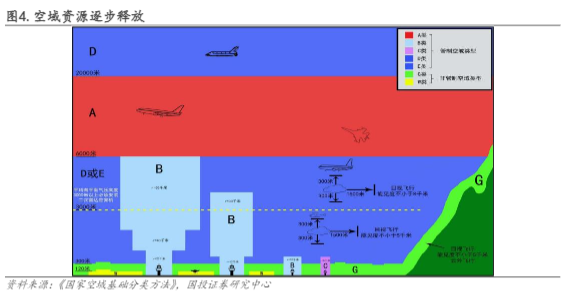

2.2.核心催化:完善法规,放开空域资源

《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》发布,行业进入“有法可依”的发展新阶段。2023年6月,国务院、中央军委发布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》,自2024年1月1日起施行。其目的是为了规范无人驾驶航空器飞行以及有关活动,促进无人驾驶航空器产业健康有序发展,维护航空安全、公共安全、国家安全。《暂行条例》明确了管理机构,国家空中交通管理领导机构统一领导全国无人驾驶航空器飞行管理工作,组织协调解决无人驾驶航空器管理工作中的重大问题。《暂行条例》针对民用无人驾驶航空器、操控员、空域和飞行活动进行管理,对飞行器划归标准,并对操控人员及运营机构创建管理制度,划归空域范围,且考虑到监督管理和应急处置等相关内容。《暂行条例》是我国无人驾驶航空器领域的首部专门行政法规,标志着作为低空经济主导产业的无人机产业迈入“有法可依”的规范化发展新阶段。

1)【明确管理机构】国务院民用航空、公安、工业和信息化、市场监督管理等部门按照职责分工负责全国无人驾驶航空器有关管理工作。县级以上地方人民政府及其有关部门按照职责分工负责本行政区域内无人驾驶航空器有关管理工作。各级空中交通管理机构按照职责分工负责本责任区内无人驾驶航空器飞行管理工作。

2)【制定无人航空器国家标准】国务院标准化行政主管部门和国务院其他有关部门按照职责分工组织制定民用无人驾驶航空器系统的设计、生产和使用的国家标准、行业标准。从事中型、大型民用无人驾驶航空器系统的设计、生产、进口、飞行和维修活动,应当依法向国务院民用航空主管部门申请取得适航许可。

3)【制定操控员管理办法】民用无人驾驶航空器所有者应当依法进行实名登记,具体办法由国务院民用航空主管部门会同有关部门制定。涉及境外飞行的民用无人驾驶航空器,应当依法进行国籍登记。操控小型、中型、大型民用无人驾驶航空器飞行的人员应当具备一定条件,并向国务院民用航空主管部门申请取得相应民用无人驾驶航空器操控员执照。

4)【划归适飞空域】真高120米以上空域,空中禁区、空中限制区以及周边空域,军用航空超低空飞行空域,以及不同区域上方的空域应当划设为管制空域。

2.3.发展路径及目标更加清晰

制造业发展目标:工信部等四部门于2023年10月发布《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》,对2025年和2035年我国低空经济领域制造业的发展方向进行了指引。

1)【2025年,重制造,试运行】航空绿色制造水平全面提升,绿色航空产业发展取得阶段性成果,安全有效的保障体系基本建成。使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用,电动通航飞机投入商业应用,电动垂直起降航空器(eVTOL)实现试点运行,氢能源飞机关键技术完成可行性验证,绿色航空基础设施不断夯实,形成一批标准规范和技术公共服务平台。

2)【2035年,体系建成,并成为主流应用】建成具有完整性、先进性、安全性的绿色航空制造体系,新能源航空器成为发展主流,以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备实现商业化、规模化应用。

创新应用发展目标:工信部等四部门于2024年3月发布《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,对2027年和2030年我国低空经济领域装备创新应用的发展方向进行了指引。

1)【2027年,体系建立,实现商业应用】我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升,现代化通用航空基础支撑体系基本建立,高效融合产业生态初步形成,通用航空公共服务装备体系基本完善,以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。目标要求:①创新能力显著提升,通用航空法规标准体系和安全验证体系基本建立;②示范应用成效明显。航空应急救援、物流配送实现规模化应用,城市空中交通实现商业运行,形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范,打造一批低空经济应用示范基地,形成一批品牌产品;③产业链现代化水平大幅提升。打造10家以上具有生态主导力的通用航空产业链龙头企业,培育一批专精特新“小巨人”和制造业单项冠军企业。

2)【2030年,高效运行,形成万亿市场】以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立,支撑和保障“短途运输+电动垂直起降”客运网络、“干-支-末”无人机配送网络、满足工农作业需求的低空生产作业网络安全高效运行,通用航空装备全面融入人民生产生活各领域,成为低空经济增长的强大推动力,形成万亿级市场规模。

3.建立智能网联三张网是低空经济建设核心,实现空域可通达、可计算、可运用的数字化路径

3.1.挑战:支撑以“异构、高密度、高频次、高复杂性”为属性特征的大容量融合飞行是核心挑战

粤港澳大湾区数字经济研究院(IDEA)发布《低空经济发展白皮书—深圳方案》,提出低空活动的核心挑战是支撑以“异构、高密度、高频次、高复杂性”为属性特征的大容量融合飞行,运用智能化技术,融合不同种类、功能、性能的飞行器(异构),兼容数倍的飞行密度(高密度)和起降架次(高频次),并面对极为复杂的飞行、地面和信息环境(高复杂性)。

3.2.核心:低空智能网联三张网是突破现有低空经济发展瓶颈的第一手段

低空空域不仅是承载低空飞行的物理空间,未来更应成为实现新型商业价值和社会价值的生产要素。因此低空经济的发展是低空空域从“自然资源”转化为“经济资源”的过程,这一过程建立需要通过空域的“可通达”、“可计算”、“可运营”的数字化路径实现。根据中国联通研究院副院长魏进武文章《低空经济发展潜力极大》,低空智能网联以网络化、数字化和智能化为核心抓手,提供“终端+连接+应用+监管”的全维服务,具体将建立“三张网”:

1)飞行感知网:负责为无人机、有人机等提供定位、授时、导航和监管服务,对低空飞行活动进行有效感知和有序管理。

2)数据通信网:负责飞行器与飞行器、飞行器。与用户、飞行器与平台等各类数据交互,涵盖遥感控制数据、测量数据和视频等业务数据,实现三维空间“人机物”高效互联。

3)算力应用网:负责低空应用各类数据的存储、处理及识别等功能,打造低空经济“数字智能大脑”,实现应用智能化、数据规模化、价值显性化。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)