2024电能质量管理与储能行业高增长报告

1.专注电力电子技术,储能和充电业务转型正当时

1.1电能质量起家,抓住机遇实现新能源转型

公司以电能质量设备起家,专注于电力电子技术。公司成立于2007年,早期主要从事电能质量设备的研发、生产、销售以及服务。2008年,公司推出国内第一款模块化APF,成为国内首家应用模块化技术制造电能质量产品的企业。2010年,公司开发里程碑式产品APF100A,引领模块化技术进一步发展。2015年,主动式补偿技术电能质量产品出货量稳居全国第一。

发展第二阶段,不断推进新业务扩张转型。2010年,公司成立储能微网产品线,推进新能源转型进程初步启动。2011年,成立电动汽车产品线,推动能源的清洁化、智能化与低碳化发展。2012年,成立电池化成与检测业务线,为电池的安全稳定运行保驾护航。2015年,改制股份有限公司,充电桩产品线爆发式增长。2016年,正式确定电能质量、电动汽车充电桩、储能微网、电池化成与检测为公司四大支柱业务。

第三阶段,公司业绩稳步上升,各业务多点开花。2017年,公司在创业板成功上市,为公司扩张带来了新机遇。2019年,公司加快市场开拓步伐,新增智能配电、工业电源等多项业务。同时加大研发基地投入,深圳湾超级办公室、西安盛弘研发基地、苏州/惠州盛弘制造基地接连投入使用。2021年,储能业务全面爆发,进一步推动公司从传统电力行业向新能源转型。

1.2围绕电能保障和新能源领域,四大支柱业务齐头并进

盛弘股份是全球领先的能源互联网核心电力设备及解决方案提供商。公司专注于电力电子技术在工业配套电源与新能源领域中的应用,为高端制造业、数据中心、能源及轨道交通等领域提供高效、安全的电能保障。在新能源领域,为储能微网系统、充换电运营、消费及动力电池制造企业提供核心设备及全面的解决方案。

(1)电能质量及工业配套电源:分为专注提升用电质量与安全的电能质量产品,以及应用在高端制造装备及半导体芯片制造设备电源的工业配套电源产品。该类产品通过解决电网谐波、三相不平衡、电压暂降、突然断电等问题,提升用户用电质量及用电安全2。截至2023H1,工业配套电源业务占比为19.42%。

(2)新能源电能变换设备:服务于新能源灵活应用领域的储能微网系统核心设备及解决方案。该类产品主要解决储能电池和电网之间的双向电能变换及传输,可以广泛应用于分布式光伏系统、电力储能、微电网系统等3。截至2023H1,新能源电能变换设备业务占比为35.30%。

(3)新能源汽车充换电设备:服务于新能源汽车等绿色出行领域的新能源汽车充换电设备及服务,涵盖多种功率等级,可满足市面上各功率、各容量等级的电动汽车快速充电的需求4。截至2023H1,新能源汽车充换电设备业务占比为34.85%。

(4)电池化成与检测设备:运用在消费及动力电池研发与制造过程中的电池化成与检测设备,产品直接客户多为锂电池、铅酸电池生产商,电动汽车生产商5。截至2023H1,电池化成与检测设备业务占比为8.44%。

1.3 股权结构稳定,子公司布局海外

公司股权结构稳定,实控人为公司创始人方兴先生。截至2023年11月3日,公司控股股东和实际控制人为方兴,持股比例18.75%。方兴为公司创始人之一,现任公司董事长、总经理。排名第二、第三的两位股东分别为盛剑明(持股比例5.78%)、肖学礼(持股比例4.76%)。排名前十的其余股东均属非自然人,且持股比例基本在2.5%以下,对公司控制权影响较小。

子公司覆盖生产研发销售环节,海外布局已达多国家。截至2023年上半年,公司旗下设立惠州盛弘、苏州盛弘、西安盛弘、美国盛弘、新加坡盛弘等多家全资子公司,另有重要非全资子公司惠州盛弘电源。子公司涉及电能质量设备及新能源储能和电动汽车充电设备的技术开发、生产和运营。其中惠州盛弘和西安盛弘经营范围覆盖工业电力设备、光伏逆变设备、充电设备等各业务线,负责产品的开发、生产、销售和技术服务全流程;苏州盛弘和盛弘新能源专攻新能源领域内的技术开发、设计、生产、销售等环节;北京盛弘主要从事电力电子设备的销售、技术转让及技术服务等;盛弘电源专精电源领域,主营PCBA模块、服务器电源等产品的研发、生产和销售。公司在海外共设立三家子公司,包括一级全资子公司美国盛弘和新加坡盛弘,以及二级全资子公司澳洲盛弘,主要从事新能源设备的销售6。

公司建立长效激励机制,团队利益共通立足长远发展。2022年3月,公司发布限制性股票激励计划。此次股权激励计划的激励对象为公司董事、高管、中层管理人员和核心骨干等242人,总计授予461.1万股。该激励计划对2022-2024年三个会计年度分年度进行公司层面业绩指标考核和个人层面绩效考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。此次股权激励计划的目的旨在吸引并留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,有利于公司的长远发展7。

1.4核心财务指标稳定增长,业务重心向新能源转型

营收和利润持续上涨,预计仍有加速空间。2017-2022年,公司营业收入稳定上涨,CAGR为27.21%,归母净利润CAGR为37.18%。随着新能源储能及充换电行业市场规模爆发式增长,公司新能源电能变换设备和电动汽车充电设备销售收入大幅增加,营收规模进一步扩大。2022年,公司营业收入为15.03亿元,同比+47.16%;归母净利润为2.24亿元,同比+97.04%。2023年公司保持业绩高速增长:截至2023H1,公司共实现营收11.02亿,同比增长达100.89%;归母净利润1.81亿元,同比+166.15%。当前,各国关于加快储能及充电基础建设的政策频频出台,下游充换电运营企业投资升温,拉动产品需求持续增长。随着电池技术的发展及成本的降低,储能项目在国内外应用场景成型8,未来业绩有望进一步高增。

业务重心从电能质量转向储能和电动汽车充电设备。公司主营业务可分为工业配套电源(原电能质量设备,于2021年合并)、新能源电能变换设备、电动汽车充电设备、电池化成及检测设备四大板块。公司初期阶段的经营核心集中在电能质量领域,但2017-2018年公司迎来业务转型,充电和储能业务比重不断攀升。近年来公司持续推动产业新能源转型,重点扩张储能业务和充电业务板块,业务构成中新能源变换设备和电动汽车充电设备占比呈逐年提升趋势。2017-2023H1,工业配套电源业务占比从48.31%下降到19.42%。同时新能源业务迅速扩张,公司新能源电能变换设备和电动汽车充电设备业务占比分别从2017年的4.87%/31.91%上升到2023H1的35.30%/34.85%。

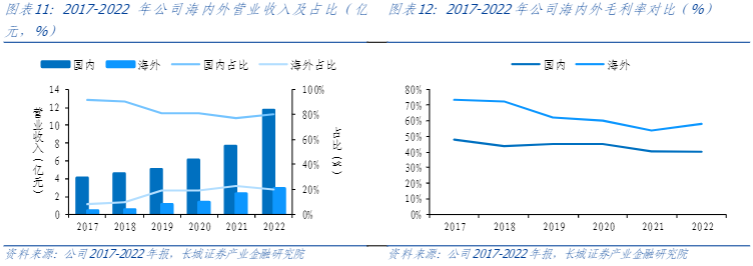

海外业务收入占比逐年攀升,产品出海利润空间更大。为分散国内政策变动可能带来的风险,公司积极开拓海外市场,增加海外市场份额10。2017-2022年,公司海外营业收入从0.37亿元增加到2.94亿元,占比由8.28%上升至20.05%。利润方面,2017-2022年公司海外销售毛利率始终高于国内毛利率。2022年,公司海外毛利率为58.36%,相比国内毛利率高18.2pct。公司的海外业务具有更大的利润空间。

费用管控良好,研发投入持续增加。2017-2023H1,公司三费费用率均呈现下降趋势,整体费用管控情况良好。公司销售费用率、管理费用率、财务费用率分别从2017年的20.17%/16.47%/0.70%降至2023H1的12.39%/3.87%/-1.01%。其中,2023H1公司财务费用为负的主要原因是当期汇兑收益增加较多11。公司深耕产品技术研发,持续加大研发投入力度,2018-2022年研发费用稳步上升,CAGR为32.30%。2022年,公司研发费用共1.48亿元,同比+30.40%,占公司营业收入的9.84%。2023H1,公司研发费用为0.95亿元,同比增长64.56%,占公司营业收入的8.59%。高技术力驱动增长,将助力公司核心竞争力更上一层楼。

2.充电桩业务:领军高压快充,开拓全球化充电新纪元

2.1充电桩行业:受益需求政策双重推力,开启海内外高速增长蓝海

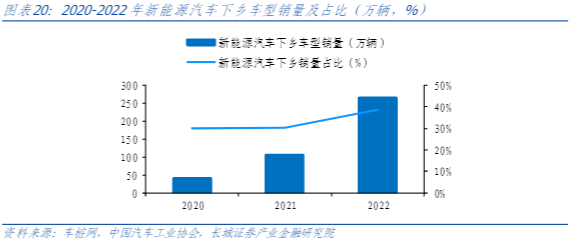

新能源汽车保持强劲增长态势,高需求为充电行业提供发展机会。中国汽车工业协会数据显示,我国新能源汽车销量从2017年的76.78万辆增长至2022年的687.23万辆,CAGR达到55.02%;我国新能源汽车保有量从2017年的153万辆跃升至2022年的1310万辆,CAGR为53.64%。未来在技术和政策的加持下,我国新能源汽车仍具有一定潜力,市场规模或将进一步扩大从需求端为电动汽车充换电行业提供了强大的发展动力。

当前公共充电桩供需不平衡,车桩比仍存在较大缺口。根据中国充电联盟数据,2017-2023年我国充电桩数量(包括公共和私人)由46.9万台上升至859.6万台,CAGR为62.38%。其中2023年,我国公共充电桩保有量达272.6万台,同比+51.70%。2022年,我国新能源汽车车桩比为2.51:1,公共车桩比为7.29:1,这一比例距离工信部此前提出的“2025年实现车桩比2:1,2030年实现车桩比1:1”的目标仍有较大差距12。新能源汽车配套充电桩尤其是公共充电桩仍存在较大缺口,充电桩数量与需求尚不平衡,未来我国充电基础设施投建力度仍需进一步加强。

政策导向明确充电桩布局方向,利好充电行业发展。2015年10月,国务院办公厅印发《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》,部署加快推进电动汽车充电基础设施建设工作,首次明确了充电基础设备的战略布局方向13。我国政策方面持续推进提高充电桩设施的全面覆盖率和服务质量的进程,成为充电桩行业全面爆发的重要驱动。

本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。