2024年医药行业出海商业化趋势报告

1. 坚守“创新+国际化”战略,深耕蓝海新兴市场

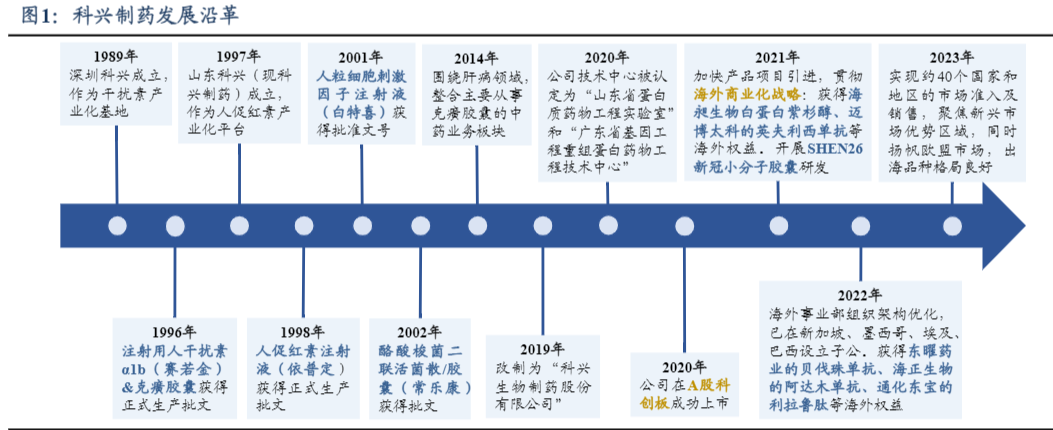

科兴制药主要从事重组蛋白药物和微生态制剂的研发、生产、销售,专注于新型蛋白、抗体药物、核酸药物、基因工程载体疫苗等技术,聚焦抗病毒、肿瘤与免疫、血液、消化、退行性疾病等治疗领域。公司成立于1997年,2000年左右不断以技术出资投入或者转让方式引进极具竞争力的创新品种,随后主要以商业秘密保护,拳头产品包括重组人促红素、重组人干扰素α1b、重组人粒细胞刺激因子,以及酪酸梭菌二联活菌等;同时,2014年起梳理中药板块业务,重新挖掘克癀胶囊的中药消费潜力。

2020年,公司成功登录A股科创板。2021年起,公司坚持“创新+国际化”战略,加速产品项目引进、加快研发创新,聚焦新兴市场,将30余年商业化经验、20年出海历程,转化为最具价值的海外商业化平台。2023年实现约40个国家和地区的市场准入及销售,销售网络已100%覆盖人口过亿的新兴国家市场。2024年,6款海外权益产品即将实现商业化落地,包括白蛋白紫杉醇、英夫利西单抗、阿达木单抗、贝伐珠单抗、利拉鲁肽、曲妥珠单抗和马来酸奈拉替尼,海外营收有望再创新高。

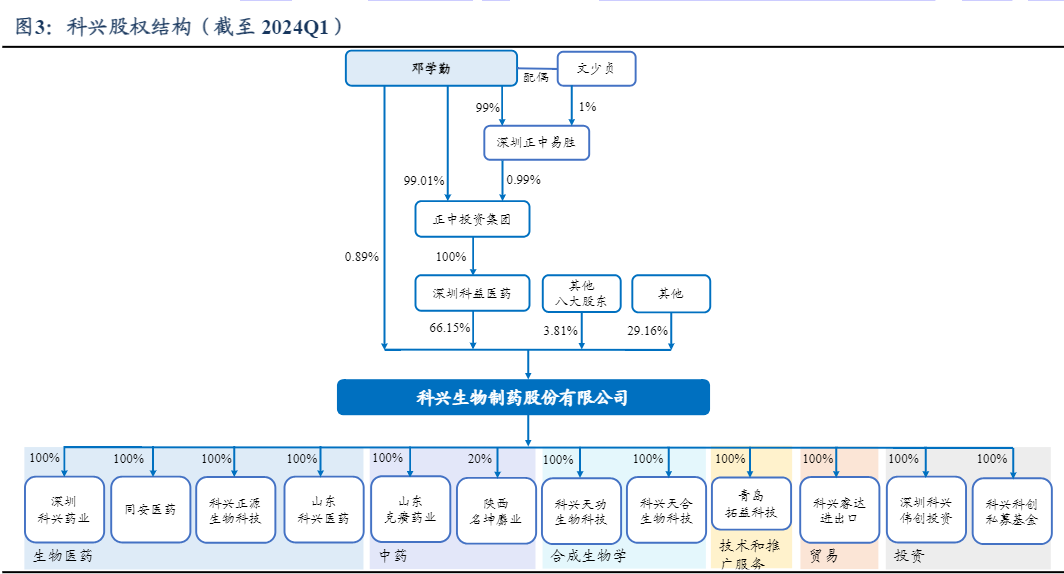

实控人持股超六成,股权结构集中稳定。截至2024Q1,公司董事长邓学勤为公司实际控制人,直接及间接通过深圳科益制药持有科兴约67.0%的股份。近年来实控人控股比例较为稳定、股权较为集中。根据2023年报,公司下设15家直接控股子公司,其中13家拥有其100%股权,以及5家间接控股子公司,包括新加坡、墨西哥、埃及等海外注册地子公司,布局海外本土化。

股权激励振奋活力,激励目标展现决心。公司于2024年5月发布股票激励计划,拟授予限制性股票378.6万股(占总股本1.90%),激励对象包括10名高管及137名核心技术骨干人员。考核目标为(A)以2023年海外销售收入1.39亿元为基数,考核2024-2025年海外销售增长率分别为50%-100%、200%-400%,既海外销售需达到2.08-2.77亿元、4.16-6.93亿元;或(B)2024-2025年海外注册批件累计获得数量达到15件、35件。

1.1. 利润承压于渠道建设及研发支出,24年有望转盈

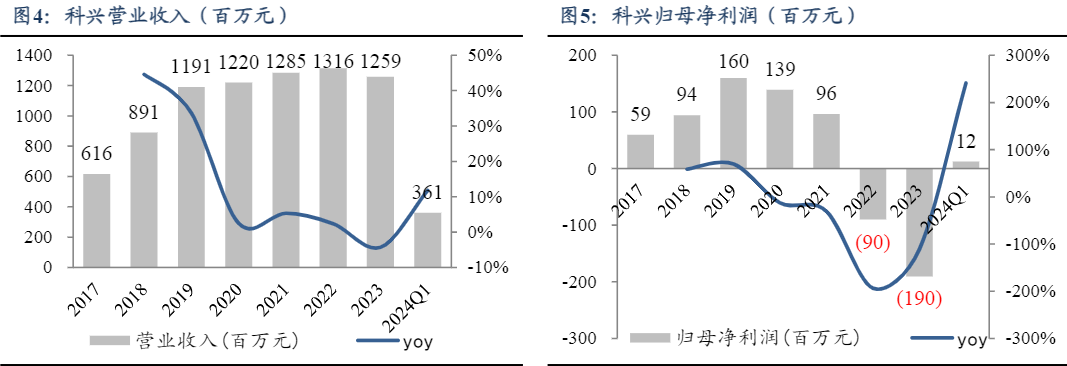

2017-2022年,公司营收持续稳定增长,2023年实现营业收入12.59亿元(-4.3%,同比增速,下同),2017-2023年CAGR为12.7%;归母净利润-1.90亿元(-110.7%)。公司毛利率水平稳定,2023年境内毛利率73.3%,海外毛利率50.2%;国内毛利率略微下滑主要系集采与竞争加剧等影响。

2019-2022年,公司营收增长较为平稳,归母净利润有所下滑,主要系费用端支出加大,包括加强市场和渠道建设以提高产品和市场的竞争力、研发项目投入(长效生长激素等)、引进高层次研发人才(硕士及以上学历的研发人员占比逐步提升)、汇兑损失等因素影响。2023年归母净利润亏损主要系公司多个研发项目临床试验稳步推进,研发费用达3.45亿元(+78.4%),以及新冠药SHEN26的9,500万元开发支出在2023年当期全部费用化。2024年,利润端研发费用压力将有所减轻,公司有望于2024年实现扭亏转盈。

2. 海外商业化平台价值加速兑现

公司拥有20年海外商业化经验,拥有从产品规划与咨询、海外临床方案制订、海外上市注册、协助GMP核查认证、商业化等全流程服务能力,已经成为吸引国内医药公司合作的重要因素。公司把握新兴国家医药市场兴起的机遇,顺应国家“十四五”医药工业发展规划,通过抗病毒、自免、抗肿瘤和代谢病等领域产品矩阵,打造中国最具价值的海外商业化平台。

海外营收再创新高,销售费用优于国内。2023年,公司海外营收1.39亿元(-14.0%),2017-2023的CAGR为6.5%。2020-2021年,海外市场受到新冠影响。海外毛利较为稳定,2023年毛利率50.2%。我们推测,海外市场经历快速扩张期之后,毛利率将维持在50%以上的稳定水平,并且考虑产品竞争情况,净利率将维持高于国内。

加快产品引进,达成13款产品海外商业合作。自2021年起,公司加快国际化步伐,携手多家国内领先生物科技企业,深耕新兴市场,布局全球。公司先后引进了白蛋白紫杉醇、英夫利西单抗、阿达木单抗、贝伐珠单抗、利拉鲁肽、曲妥珠单抗、马来酸奈拉替尼等,不断丰富公司在抗肿瘤、免疫等重点赛道的产品管线组合。截至2024年5月,公司共引进13款合作产品,在不考虑零售端销量的情况下,根据开思数据库,这些产品的国内样本医院销售峰值累计达302.9亿元,且其中大多数产品尚未达到峰值,仍处于放量爬坡阶段,产品优异性较强,市场认可度较高。

2.1. 新兴市场经济增速快,人口数量多,用药需求大,发展潜力强。

新兴市场国家经济增速快,人口基数大且人口增速快。根据2024年1月新发布的《世界经济展望报告》,预计2024-2025年的经济增速,发达经济体分别为1.5%和1.8%,而新兴市场及发展中经济体分别为4.1%和4.2%,其中亚太地区发展中经济体和南非的经济增速较高。根据2023年7月最新的Worldometer统计数据,全球80.5亿人,其中亚洲和欧洲的人口基数较大,人口增速较快,且城镇化率有待提升。

新兴市场国家药品支出与销量增速快,医药市场潜力大。根据IQVIA《Global Use of Medicines 2023》,2023-2027年,新兴市场国家医药市场年均复合增长率将维持在5%-8%,高于发达国家的2.5%-5.5%。其中,巴西、印度、俄罗斯等国家2023-2027年预计CAGR在7-11%之间,土耳其增速高达15-19%,是目前全球范围内最具增长潜力的新兴市场。

到2027年,世界各地区的药品增长趋势将变得不同,拉美、亚太、非洲和中东国家的销量预计将在五年内增长10%以上,而支出增长将超过30%,反映了由人口驱动的销量增长、以及追求价格更昂贵的产品组合的转变。面对出海经验较少的中国医药企业,非洲和拉美等新兴市场潜力大,人口众多,缺医少药是部分地区的基本国情。新兴市场国家人口自然增长率全球最高,随着城镇化及工业化的推进,未来将是巨大的增量市场。

2.2. 国家政策方向及PIC/S行动展现出海信心

国家政策强调医药国际化竞争力,通过药企国际运营+医药出海服务平台。国家九部门于2022年1月发布《“十四五”医药工业发展规划》,着重强调国际化,一方面,指出要“形成一批研发生产全球化布局、国际销售比重高的大型制药公司,“鼓励企业提高国际市场运营能力,加强与共建‘一带一路’国家投资合作,积极开拓新兴医药市场”;另一方面,要“加强国际药政合作,深入参与国际监管协调机制...为医药产品更便捷走向国际市场创造条件...搭建医药国际合作公共服务平台”。

2023年底,我国CDE已成为PIC/S正式申请者,达成国际GMP多边互认。国际药品检查组织(Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme,PIC/S) 由各国药品检查机构组成,负责制定和推广统一的GMP 标准和指南、检查机构质量管理体系、和检查员培训体系,是国际药品GMP领域权威的组织机构,具有较高的国际影响力。截至24年5月,PIC/S已有58个成员(58家GMP检查机构),分属于52个国家及地区。加入PIC/S具备一定壁垒,从部分国家申请经验来看,多数需要花费3-5年,进行2次申请。我国药监局自2017年开始筹备,已于2023年11月正式确认PIC/S申请者身份。达到PIC/S 要求是实现我国多边GMP检查互认协议的需要,也是我国药品质量和生产安全得到国际认可,加快药品国际化接轨的重要基础。

2.3. 产业本地化进程及西药占比结构优化,标志我国医药产业出海加速

“一带一路”本地化合作提升,加快医药产业出海进程。2023年是共建“一带一路”倡议提出10周年,目前,中国已与151个国家和32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件,形成3000多个合作项目,投资规模近1万亿美元。“一带一路”沿线国家人口基数大,卫生支出增长快,药品自给率低,进口依赖度大,越来越受到我国医药企业的关注。

2013-2023年,医药健康产品进出口总额从170.1亿美元增至1020.6亿美元,CAGR为19.6%;其中西药类产品由,CAGR为18.7%。截至2019年,我国西药制剂对几个主要地区的出口实现了较大幅度增长。出口结构优化,由原料药转型高附加价值的西药制剂及生化药。

2023年,我国西药类出口510.7亿美元,相比疫情前的2019年实现14.3%的增速,其中西药制剂及生化药品共101.6亿美元,占比19.9%。同比2022年西药类出口额下降,是受到了原料药及西药制剂单价下降的影响,以及整体医药外贸端的影响,包括外部需求下降、海外客户积压库存、价格下行、疫情期间出口高基数等因素。未来随着我国医药企业创新和国际化步伐继续加快,国产创新药不断成功闯关美国FDA,西药制剂和生化药品作为医药外贸中附加值较高的产品,将实现较为快速的增长。

新兴市场地区法规要求高,存在语言障碍,开拓难度较大。企业开拓新兴市场国家的医药市场面临难点许多难点,包括:

(1)市场信息不对称与缺失。非洲共有54个国家,官方语言分为英语区与法语区,且每个国家的经济发展水平、市场准入、渠道特点,都有各自个性化的地区差异。同时,限于非洲经济发展水平,非洲医药市场数据和信息非常不透明,造成企业对市场的了解存在盲点和误区。

(2)产品注册与国际认证的挑战。非洲虽然医药工业落后,但其医药监管体系基本是照搬欧美,监管的要求比预想的要高。总体趋势上看,非洲各国医药产品注册要求都在逐步提高,时间成本和经济成本都在大幅增加。例如,尼日利亚强制要求使用共同技术文件(CTD)提交药品注册申请,而加纳、肯尼亚、尼日利亚等国都要求进行现场生产核查验厂,有些国家注册时间长达3年以上。

(3)汇率与支付风险。非洲国家经济主要依赖石油和矿产等大宗商品出口,大宗商品价格的波动造成汇率的大幅波动,导致非洲贸易条件的恶化。例如尼日利亚自2015年以来,国际原油价格持续下跌导致尼经济状况恶化,货币贬值最低超过60%。回款与汇率风险给中尼医药贸易企业带来较大顾虑。

2.4. 公司出海经验丰富,广泛布局各新兴市场,并以点切入欧盟市场

2.4.1. 超20年成熟海外经验,布局超60个国家,覆盖所有人口过亿和GDP排名前三十的新兴市场国家

已经覆盖40+个国家和地区,布局60+个国家,主要新兴市场尽收其中。公司同时采用直销和经销两种模式开展出口销售,截至2023年底,公司销售网络已100%覆盖人口过亿的新兴国家市场,顺利通过巴西、菲律宾、印度尼西亚等约40个国家和地区的市场准入并实现销售。2022年外销国家中,公司收入占比最大的国家为巴西,实现6,331万元,其他收入超过1,000万元的国家包括墨西哥、菲律宾、埃及等国。随着公司于2024年5月通过欧盟GMP认证,该认证产线的产品已经具备欧盟市场准入资格,达成后续上市所需的必要环节。我们预计2024年公司外销的主要收入贡献地区将为巴西、埃及、欧盟、菲律宾等国家。

公司海外覆盖面包括所有人口过亿、以及所有GDP排名前三十的新兴市场国家,覆盖人口数量超越中国,覆盖区域经济总量接近中国;部分国家和地区在商业保险补充下,支付能力超越中国,覆盖区域平均的人均医疗卫生支出占GDP比值高于中国;大多国家和地区属于中等和低等收入国家,医疗支付能力尚在发展中,但伴随较快的人口增长,潜力巨大,人均医疗卫生支出增长迅速。

2.4.2. 白蛋白紫杉醇突破欧洲市场,供需共振白紫是广泛使用的癌症基础化疗药物,且优于临床常用的其他紫杉醇制剂。白蛋白紫杉醇(白紫)是紫杉醇与人血白蛋白相结合的制剂,适用于治疗乳腺癌、转移性胰腺腺癌、非小细胞肺癌。一方面,白紫相比于普通紫杉醇注射液,促进紫杉药物进入肿瘤局部,使肿瘤内药物浓度升高,增加化疗疗效,在客观缓解率(ORR)、无进展生存期(PFS)及总生存期(OS)均达到了显著的临床获益;另一方面,白紫解决了紫杉醇用药不便的问题,不需要给药前用药预防超敏反应,滴注时间也比普通紫杉醇或紫杉醇脂质体短,仅需30分钟,是转移性胰腺癌和非小肺癌的一线治疗选择。根据Precedence Research,2022年全球紫杉醇注射市场的价值为50亿美元,并预计2023-2023年CAGR达12.30%,拥有150亿美元以上的市场规模。

科兴引进白紫,以较快进度突破欧美成熟市场。公司于2021年4月与海旭生物达成合作,以7,000万元引进白紫,获得其在除美国以外的全部区域的共同研究开发、商业化、技术转移、产业化及持证权益转让等权益。白紫是目前国内唯一一家进行中、美、欧多区域同步申报的品种,以该产品为突破口,公司逐步向欧美成熟市场延伸。2024年5月,公司白紫生产线顺利收到欧盟GMP认证;我们预计,公司白紫产品有望于2024年登陆欧盟,快速补充其仿制药市场。

科兴抓住机遇,白紫在欧盟的市场格局较好。白紫是欧洲医学肿瘤学会指南推荐治疗转移性胰腺癌和非小细胞肺癌的主流一线用药。公司白紫产品在欧盟放量机遇源于,(1)欧洲白紫格局较好。截至2023年底,白紫在欧盟仅有原研BMS的Abraxane和TEVA的仿制药Pazenir在销。(2)欧盟白紫全年短缺。欧洲药品管理局于2023年1月首次发布Pazenir短缺通知,并分别于2023年6月和11月再次发文强调紧缺状态,最新预计Pazenir的供应紧张会延续整个2024年。

Abraxane在2023年5月也曾短缺,供应问题已于同年12月解决,但其价格不如Pazenir仿制药存在优势。除此以外,全国多地区也曾出现白紫供应紧缺问题。(3)Pazenir暂停欧盟市场销售。Teva由于产能不足,无法兼顾欧盟对白紫的需求增加,决定停止向欧盟国家成员供应。(4)欧洲人口老龄化带来的新发癌症病例增长趋势。欧盟委员会联合研究中心研究表示,2020-2040年,欧盟癌症诊断人数将增加21%,且人口老龄化将导致死于癌症的人数大幅增加32%;至2050年,欧洲65岁及以上人口占总人口的比例将从增至30%。

2.4.3. 持续产品引进,形成重点肿瘤领域的产品矩阵截至2024年5月,公司已累计引进13款产品,绝大部分为抗肿瘤和免疫调节剂大类。针对乳腺癌治疗领域,公司已引进7款产品从辅助治疗到晚期二线,覆盖了乳腺癌治疗全周期,在化疗药方面科兴制药已有白蛋白紫杉醇、艾立布林;靶向药方面,则有曲妥珠单抗、贝伐珠单抗、奈拉替尼;在内分泌方向上则有覆盖更大市场的哌柏西利(CDK4/6抑制剂),奥拉帕利(PARP抑制剂)。从科兴制药引进的产品市场体量看,不少原研药已成长为全球重磅明星药,销售峰值达50-200亿美元。

根据GLOBOCAN数据,2022年乳腺癌新发病例数为226万人,首次超过肺癌确诊人数221万,成为全球第一大癌症;乳腺癌占女性癌症例数的23.8%,是女性发病率、死亡率最高的癌症种类。根据文献的发病率地图,乳腺癌是2022年全球多个地区和国家的女性中最常见的癌症类型。根据弗若斯特沙利文预测,全球乳腺癌药物市场预计将在2024年增长至434亿美元,并在2030年达到699亿美元。乳腺癌确诊率与死亡率的日俱增催生出庞大的治疗需求,公司相关产品销售前景极为广阔。

3. 国内原有业务支撑公司稳健收入

3.1. 四大拳头产品构筑中流砥柱

四大核心产品维持稳定行业地位,贡献稳定盈利。公司目前已上市的主要自有产品六个,核心产品包括人促红素(依普定)、人干扰素α1b(赛若金)、人粒细胞刺激因子(白特喜)和酪酸梭菌二联活菌(常乐康)等。这四大单品贡献公司绝大部分收入,各产品收入稳定,毛利率稳定维持较高水平,销量仍在增长,在各细分领域的市场份额领先;其中,依普定、赛若金为一线临床用药,属于行业龙头。

3.1.1. 依普定:市占率第二的短效促红素促红细胞生成素(EPO)是由肝肾分泌的一种内源性糖蛋白激素,可刺激红细胞生成。其静脉给药半衰期为4-13小时,一般需每周给药2-3次。公司依普定于2018年进入国家基药目录,并且属于国家医保品种。依普定®重组人促红素注射液常用于慢性肾病、手术及化疗引起的贫血。

具体适应症及功能主治为(1)透析或非透析的慢性肾疾病(CDK)所致贫血;根据《Lancet》,我国18岁以上成人CDK患病率10.8%,据此观测患者总人群约1.2亿;慢性肾疾病常会导致EPO水平降低和贫血,透析患者中的85.3%都会使用EPO治疗肾性贫血。

(2)外科围手术期的红细胞动员;根据卫健委关节置换术研究,患者进行骨科大型手术后发生贫血的概率达85%。

(3)非骨髓恶性肿瘤患者应用化疗引起的贫血(CIA);根据《肿瘤相关性贫血临床实践指南》,化疗患者中63. 4%的患者出现了贫血,而放疗患者中贫血比例达60%;根据2019年《中国肿瘤相关性贫血发生率及治疗现状的流行病学调查研究》,肿瘤相关贫血总体发生率高达49.2%,其中重度贫血3.7%,极重度贫血0.8%。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)