2024年汽车线束行业发展趋势报告

前言:电动智能化驱动,沪光股份为自主线束优质龙头企业

国信汽车团队自2024年起重点研究沪光股份和线束行业,近期发布《华为行业专题-三种模式赋能车企,打造中国智能汽车品牌》—20240314,对汽车线束优质企业沪光股份进行跟踪报告。本篇报告为沪光股份首篇深度报告,行业端我们对汽车线束行业的技术发展趋势、结构拆分、市场空间和竞争格局进行梳理,公司端我们对沪光股份从产品、客户、产能、成本、竞争优势等多维度进行分析,以期为读者了解沪光股份提供参考。从数据流的角度看未来汽车核心要素,数据经过传感器(获取数据)-域控制器(处理数据)-制动和转向(应用数据),都离不开数据传输环节的线束(数据输入和输出)。沪光股份作为汽车线束自主龙头,主营汽车线束业务,负责数据传输环节。

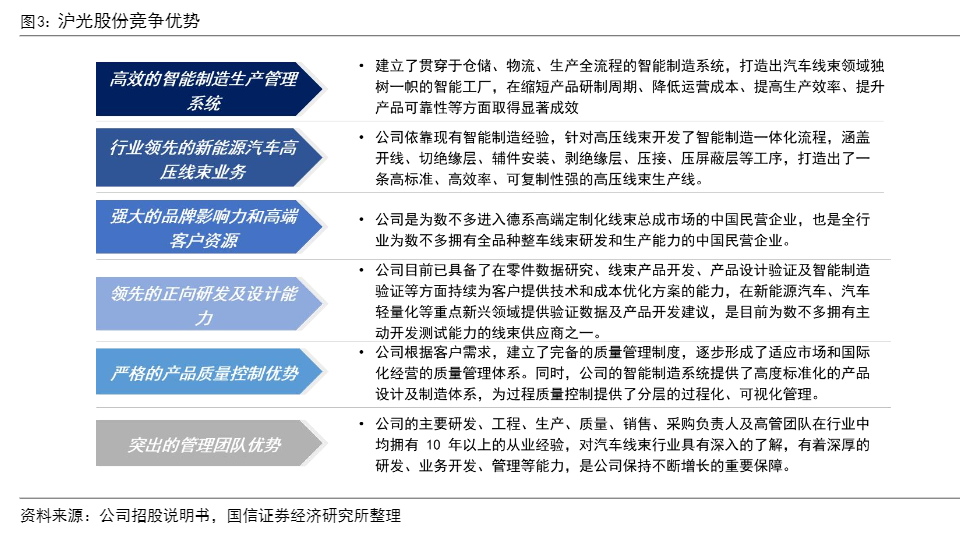

沪光股份:沪光股份业务聚焦于汽车线束(营收占比97%),为汽车线束自主龙头,其核心看点在于高低压线束产品在主流新能源客户的放量,支撑业绩高增长,量、价、利三升。复盘沪光股份发展路径,从大单品到集成化,从自主到合资到新势力和外资,量增(拓客户)、价升(高附加值产品)、利升(盈利能力提升)是贯穿沪光股份的核心逻辑。1)价升:沪光股份深耕汽车线束业务,从传统的低压线束产品,向高附加值线束新品(高压、低压、高速线束)升级,电动化的趋势带动了高压线束产品的应用,智能化的趋势衍生出高速线束(即特种线束)产品,轻量化的需求催生出铝代铜技术的应用。此外沪光股份也加大对高压连接器的布局,推出高压连接器产品。产品矩阵的不断丰富,也带动沪光股份汽车线束产品单车价值量持续提升。2)量增:凭借可靠的产品质量以及精准的生产供货体系,沪光股份为国内少有的长期配套合资车企的自主线束厂(2000年通过上汽大众潜在供应商评审,后续接连开拓了上汽大众、上汽通用、长安福特等客户),公司配套的合资客户持续放量,成为支撑沪光股份2019年及之前营收快速增长的核心原因。2020年至今,在新势力和自主品牌崛起的大背景下,公司积极拓展新客户,成功配套金康新能源、理想汽车、蔚来汽车、T公司等优质新能源客户,公司客户结构多元化,前五大客户销售收入占比总体呈下降趋势,从2015年的99%下滑至2023年的79%。

3)利升:复盘公司过去经营情况,原材料价格、产能利用率、人工成本等多重因素影响下,公司盈利能力波动相对较大。2023年,公司营业收入增长迅速,新能源高压线束占比提升,其次客户订单相对稳定,生产线束自动化水平增加,人工效率有所提升,单位人工费用降低,综合导致公司毛利率同比提升1.6pct至12.9%,净利率同比提升0.1pct至1.4%,净利润同比增长233%至5410万元。展望未来,一方面,公司持续推进智能制造与数字化转型,降本增效;另一方面,随着问界、理想、蔚来、美国T公司等线束产品的放量,公司盈利能力有望持续改善。

之所以能实现汽车线束丰富产品多点开花,根源在于公司的厚积薄发:1)优质的客户资源与强大的品牌影响力:公司凭借可靠的产品质量以及精准的生产供货体系获得了众多知名汽车厂商的认可,是目前为数不多进入上汽大众、戴姆勒奔驰、奥迪汽车、通用汽车、L汽车、赛力斯、美国T公司等全球整车制造厂商供应商体系的内资汽车线束厂商之一。公司目前为大众汽车集团(中国)FormelQ最高级别A级供应商、大众集团VW60330压接过程质量A级供应商,与大众、奔驰、奥迪、上汽通用、上汽集团、L汽车等境内外汽车整车制造商建立了长期合作关系,在汽车线束领域形成了较强的品牌影响力,树立了良好的品牌形象。公司连续多年荣获上汽大众优秀服务表现奖,上汽集团2023年度卓越贡献奖、L汽车2023年度卓越质量奖和保供先锋奖。2)领先的智能制造生产管理体系:公司与Komax(库迈思)、ABB、KUKA(库卡)等全球智能制造设备供应商合作,继续选择国际智能制造品牌装备,集成工业机器人、电控系统、物联网、信息化等技术,实现了高效、准确、低成本的仓储、物流、智能装配、智能检测,并打造了集仓库管理、数据采集与监视监控、生产执行、工程设计于一体的智能生产制造平台,逐步形成公司自有的、可复制的贯穿于仓储、物流、生产全流程的智能制造系统规划模式,可以缩短产品研制周期、降低运营成本、提高生产效率、提升产品可靠性,为公司快速适应市场日益增加的业务需求提供方案支持。公司的汽车线束智能工厂在2017年被工信部评为“智能制造试点示范”项目后,持续推进企业智能化建设及改造,提升公司整体自动化、信息化、数字化、智能化水平,赋能公司高质量发展,并在2019年12月荣获“江苏省智能工厂”、2023年12月荣获“绿色工厂”、2024年1月荣获国家级“智能制造示范工厂”。3)行业领先的新能源汽车高压线束业务:公司基于智能制造生产管理系统,打造出了一套高标准、高效率、可复制性强的全自动高压线束生产线的规划要求,公司的高压线束自动化生产线已陆续在L汽车、美国T公司、大众汽车、上汽通用、上汽、赛力斯、蔚来等高压项目上应用。目前,公司的高压线束自动化生产线已经从开线、预装、切剥翻、压接等线束加工工序,成功过渡到超声波焊接、护套插位、线束外部零部件等复杂工序,装配至高低压检测、气密检测、CCD检查等工序的规划、设计、实施,实现全过程自动化产线的研发和投入。

4)领先的正向研发及设计能力:公司作为汽车整车制造一级供应商,在全球范围内为客户提供正向研发、设计,并依托独立、灵活的智能制造系统、领先的新材料、新工艺研发技术,取得了客户及合作开发供应商的广泛认可。公司设立产品开发部及工程部,并下设新技术、新材料、高压线束组等多个团队覆盖各类产品的研究及设计开发。为更好的服务于客户及整合周边资源,公司在上海设立工程中心,建立德国子公司KSHG,为上汽大众、德国大众提供贴近式的同步研究开发,目前已进入赛力斯、美国T公司、L汽车等新能源汽车行业知名客户的供应商体系,是为数不多拥有主动开发测试能力的汽车线束供应商之一。公司先后荣获“江苏省企业技术中心”与“江苏省重点企业研发机构”称号。

沪光股份:汽车线束自主龙头,营收稳健增长

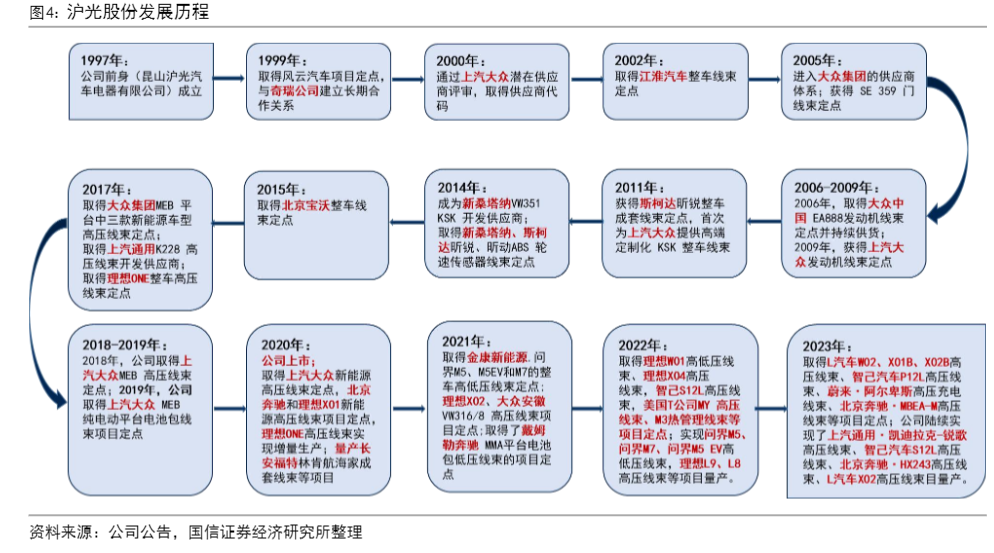

公司概况:汽车线束自主龙头,配套客户涵盖合资、自主、新势力深耕汽车高低压线束二十余载,主营成套线束、发动机线束及其他线束。公司自1997年成立以来,专注于各类乘用车的汽车整车线束的设计、开发、生产及销售,致力于为境内外领先的汽车制造商提供优质的汽车整车线束产品及服务。在二十余年中,公司深耕汽车高低压线束的研发、生产与销售,主营产品可分类:成套线束、发动机线束及其他线束;主要涵盖:整车客户定制化线束、新能源汽车高压线束、电池包线束、发动机线束、仪表板线束、车身线束、门线束、顶棚线束及尾部线束等。汽车线束是汽车电路的网络主体,是为汽车各种电器与电子设备提供电能和电信号的电子控制系统。

沪光股份配套客户涵盖合资、自主和新势力。公司是为数不多进入德系线束市场的中国民营企业,自2000年通过上汽大众供应商评审后,陆续拿到上汽大众、戴姆勒奔驰、上汽通用、长安福特等的线束项目,是全行业为数不多拥有全品种整车线束研发和生产能力的中国民营企业。同时,沪光也为自主品牌奇瑞、江淮汽车等配套线束产品多年。近年来,沪光股份成功切入新势力产业链,为问界、理想、美国T公司、蔚来等新势力配套线束产品。

股权结构:公司股权结构集中,管理层线束行业经验丰富

民营家族企业,股权结构集中。公司为民营家族企业,股权结构集中,实际控制人为董事长成三荣(持股比例59.98%)与总经理金成成(持股比例15%),两人为父子关系,合计持有公司74.98%的股份。昆山德泰、昆山德添、昆山源海为公司员工持股平台,合计持有公司2.34%的股份。此外,成峰、成国华、成磊与公司实控人为亲属关系,分别持有公司0.8%、0.71%、0.6%的股份。

董事长深耕线束行业超30年,高管团队行业经验丰富。公司董事长成三荣先生在汽车线束领域拥有超过30年的从业经验,在汽车线束研发、工艺、生产等方面具有丰富的经验,并且前瞻性地结合汽车线束生产特点,首创性的将全流程智能制造引入汽车线束的生产当中,在行业中树立了智能制造的典范,在改善自身产品质量及生产效率的同时,推动行业进行生产模式的改造。总经理金成成先生历任公司工程师、销售工程师、国际业务部经理及采购部总监,现任公司董事、总经理。公司的主要研发、工程、生产、质量、销售、采购负责人及高管团队在行业中均拥有10年以上的从业经验,对汽车线束行业具有深入的了解,有着深厚的研发、业务开发、管理等能力,是公司保持不断增长的重要保障。

沪光股份拥有10家全资子公司,满足不同客户配套线束的需求。公司拥有10家全资子公司,满足不同客户线束配套需求。2022年,公司新设苏州泽荃汽车电器科技有限公司,下属全资公司德国KSHG于2022年9月在罗马尼亚设立全资子公司KSHGAutoElectricalRomaniaSRL。2023年,公司全资子公司重庆沪光的主要客户项目持续放量,推动营业收入迅速增长,使公司的折旧/摊销和销售、管理、研发、财务等费用率大幅下降,净利润扭亏为盈。

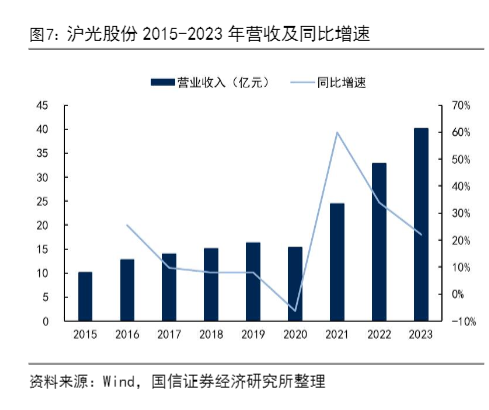

财务分析:公司营收稳健增长,盈利能力有望持续改善营收情况:沪光股份营收稳健增长,成套线束占据重要地位受益于线束产品下游客户放量,沪光股份营收稳健增长。2015年到2019年,伴随公司前期承接的老客户项目持续释放业绩,同时公司着力开发的部分新客户订单逐渐在报告期内进入批量供货阶段,公司营收从10.15亿元增加至16.32亿元,CAGR为12.61%。2020年,疫情影响,公司下游客户如上汽大众、上汽通用等整车厂商受销量下滑和芯片短缺双重影响,公司相关线束产品的销量出现较大程度下滑,公司整体营收同比下滑6.16%至15.31亿元。2021-2022年,受公司量产项目放量及新项目量产影响,公司营收保持30%以上的增速,2022年达到32.78亿元。2023年,公司实现上汽通用·凯迪拉克-锐歌高压线束、智己汽车S12L高压线束、北京奔驰·HX243高压线束、L汽车X02高压线束等项目量产等项目量产,公司营收同比增长22.11%至40.03亿元。

分产品看,主要产品成套线束销量增长支撑公司营收增长。1)成套线束:2023年营收30.0亿元,同比增长23.1%,营收占比74.9%,为公司主营业务。2015-2023年,公司成套线束销量从49万套增加至184万套,CAGR为18%,单价从1417.3元/套增加至1626.6元/套,CAGR为1.7%,营收从6.9亿元增长至30.0亿元,CAGR为20.1%。受益于乘用车行业复苏及新能源汽车快速增长,公司量产项目放量及新项目量产,叠加新项目单价较高,推动公司成套线束业务营收持续增长。

2)发动机线束:2023年营收1.5亿元,同比增长38.5%,营收占比3.7%。2015-2023年,公司发动机线束销量从125万件减少至68万件,CAGR为-7%,单价从179.9元/件增加至216.3元/件,CAGR为2.3%,营收从2.2亿元减少至1.5亿元,CAGR为-5.2%。根据节能减排要求,2018年1.4及1.6排量的发动机线束全部更换为1.5排量发动机线束,新产品存在一定爬坡周期,在过渡期内公司发动机线束销售收入有所下降,此外,根据汽车终端市场及节能减排要求,大众一汽发动机2019年逐渐缩产大排量的EA888发动机,导致公司对其销售收入下降,在新能源大趋势下,公司发动机线束销量持续下滑,营收占比从2015年的22%下滑至2023年的4%。3)其他线束:2023年营收7.3亿元,同比增加14.2%,营收占比18.2%。公司的其他线束产品主要包括门线束、顶棚线束、尾部线束等,2015-2023年,公司其他线束销量从224万件增加至2126万件,CAGR为33%,单价从30.5元/件增加至34.3元/件,CAGR为1.5%,营收从0.7亿元增加至7.3亿元,CAGR为34.5%。由于公司门线束等其他线束产品在下游客户的放量,其他线束产品销量和营收持续增长。

盈利能力情况:量产项目持续放量,盈利能力有望持续改善复盘公司过去经营情况,原材料价格、产能利用率、人工成本等多重因素影响下,公司盈利能力波动相对较大。1)2015-2019年,公司盈利能力相对稳定,毛利率维持在15%左右,净利率维持在5%左右。2)2020-2021年,原材料涨价、产能利用率下降等因素影响下,公司盈利能力承压,汽车线束的主要原材料为导线、端子,其成分主要为铜,2020-2021年铜价持续上涨,加之用工紧张导致人工成本上升,以及海外疫情蔓延导致部分进口原材料无法按期到货和客户受汽车芯片短缺导致需求订单不稳定造成产能利用率下降等因素,均对公司利润产生负面影响,2019-2021年,公司毛利率由16.47%下滑至9.53%,净利率由6.21%下滑至-0.04%,归母净利润从1.01亿元跌至-0.01亿元。

3)2022年,铜价自2022年年中开始下跌,原材料价格的波动下降,公司扭亏为盈,2022年实现净利润0.41亿元,此外公司2022年营业收入增长迅速,新能源高压线束占比提升,客户订单相对稳定,人工效率有所提升,毛利率同比提升1.7pct至11.26%,净利率同比提升1.3pct至1.25%。4)2023年,公司营业收入增长迅速,新能源高压线束占比提升,其次客户订单相对稳定,生产线束自动化水平增加,人工效率有所提升,单位人工费用降低,综合导致公司毛利率同比提升1.6pct至12.9%,净利率同比提升0.1pct至1.4%,净利润同比增长233%至5410万元。

拆解影响公司盈利能力的核心因素如下:1)原材料价格:在主营业务成本占比77%,受铜价波动影响较大。拆分公司主营业务成本构成,直接材料占比77%,公司营业成本主要为原材料成本,主要为生产汽车线束所需要的导线、端子、护套等,其余成本主要为直接人工费用以及制造费用,具体包括生产工人薪酬、生产用机器设备及厂房的折旧、加工费、水电费等。

进一步拆分公司直接原材料成本构成,公司采购原材料主要为导线、端子及护套,其中导线、端子主要基础材料为铜,因而公司原材料价格受铜价波动影响较大。2019年,公司采购导线、端子、护套合计占总采购比重为66.60%,其中公司采购的导线、端子主要基础材料为铜。参考长江有色铜平均价数据,铜价自2020年初至2022年中上涨明显,此后铜价小幅下滑,铜价从2020年初的4.95万元/吨持续提升至2021年5月10日的7.71万元/吨,涨幅达56%,此后维持在7万元/吨(截至2022年6月17日)的价格高位,2022年6月至2022年底,铜价从7万元/吨下滑至6.6万元/吨,2023年初至2023年底,铜价从6.6万元/吨小幅提升至6.9万元/吨,截至2024年6月5日,铜价提升至8.0万元/吨。目前公司与主要客户采用铜价补差或调整产品价格的方式抵御铜价波动风险,并与部分供应商采取铜价补差的形式进行结算,能够在一定程度上抵御铜价波动对公司成本的影响。

2)人工成本:在主营业务成本占比在13%左右,人工效率有所提升。整车成套线束制造工艺相对复杂,定制化产品,耗用更多的人工工时,人工成本占比在13%左右,2017-2023年,伴随公司线束订单的增加,公司生产人员数量从2206人提升至6005人,直接人工从1.58亿元提升至4.28亿元。2020-2021年,公司用工紧张导致人力成本增加,客户受汽车芯片短缺导致需求订单不稳定,生产效率下降,人均产出相比2019年下滑明显,拖累公司毛利率水平,2022-2023年,公司客户订单相对稳定,人工效率有所提升。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)