"2024年工业金属市场供需分析与未来趋势预测"

供给受限,供给决定价格方向

“公司分析的起点不是对最终需求的预测,而应该是供给侧。我们的目标是要在资本周期开始好转时在萧条的行业中找到投资机会,以及在那些具有较好和稳定的供给侧基本面的行业中找到投资机会。”——摘自《资本回报》

铜:资本开支长期不足导致长期缺乏大的找探矿成果,矿山老化、品位下滑明显。现在运行的大型铜矿山,大部分是2010年之前发现的,而铜矿产量的增长主要依靠确定性比较高的大型矿山。铜矿的开发周期长,如果要弥补长期缺口,需要现在的铜价维持相对偏高的位置,激励矿山增加资本开支弥补远期缺口。

锌:有资源属性的品种,与铜类似,而静态开采年限比铜更低,供给增量多数时间低于预期,近些年鲜少看到大型矿企投资开发大型锌矿山项目。

铝:地壳中含量最高的金属元素,资源限制很小,供给瓶颈在电解铝环节,2017年中国供给侧结构性改革使得电解铝产能从无序扩张到有序可控,国家设置4500万吨产能天花板,电解铝产能无序扩张的势头得到控制,供需格局改变,对原料端的议价能力增强,盈利能力大幅改善。

需求动能转换,需求决定价格弹性

全球需求增长动能在转换:过去我们形成了“全球需求看中国,中国需求看房地产”的思维定式,而本轮驱动因素发生了根本变化,推动全球金属需求边际变化的不是中国房地产,而是以美国为主的制造业重构,和以印度为代表的新兴经济体工业化。

全球产业链转移:近两年全球产业链转移开始,首先是越南,其次是东南亚其它国家,包括泰国、马来西亚、印度等,同时墨西哥、沙特都在进行工厂和基础设施建设。产业链转移本来并不能带动全球的经济增长,相反是给普通制造业带来了内卷,但是可以创造原料端需求。

目前中国的大宗商品需求在全球占比在50-55%之间,随着中国经济的高质量发展,未来需求占比将会下降,东南亚地区占比将会逐渐提升。

铜 资源稀缺性推升铜价长周期上行

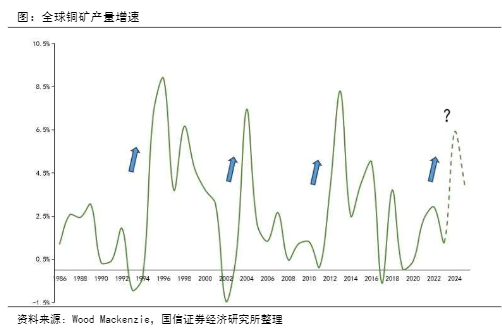

2021-2025年:上世纪90年代以来最弱的一轮铜矿扩产周期

当前全球铜矿山处于2021年以来的扩张周期,持续到2025年。增量项目主要有Quellaveco、QB2、TFM混合矿项目、KFM、OyuTolgoi、Kamoa三期、巨龙二期、Udokan等。这些项目大多在上一轮价格高峰期,即2018年前后建设,有价格驱动的因素;也有矿企逆周期扩张的项目,如卡莫阿、TFM项目,均为中资企业借助2015年大宗商品熊市底部逆周期并购的项目,拿到项目后快速开发,在近几年逐渐放量。

回顾过去30多年的三轮扩张周期,此轮扩张可能幅度最小。虽然机构普遍预测2024年全球铜矿增速偏高,但受制于长期资本开支不足等因素,这几年铜矿产量显著低于预测值。当前有色金属价格高于上一轮周期高峰(2011年前后),但有色金属矿山勘探开支远不及10年前。尤其在2023年11月巴拿马铜矿停产后,以及英美资源下调产量指引,市场对2024年全球铜矿增量从80万吨,下调到40万吨附近,增速1.9%,供需平衡表也由之前的过剩0.5%-1%转变为短缺1.5%。

铜矿现货加工费低至4美元/吨,据此测算冶炼厂普遍严重亏损•巴拿马铜矿停产后续影响持续,铜矿供应出现短缺。4月底上海有色网报的铜精矿现货TC指数已经跌至4.2美元/吨。自去年10月份现货TC从90美元/吨跌至目前10美元/吨以下,是近年来罕见的大跌,反映出产业链较大的供需矛盾,是非常明确的铜精矿短缺信号。

冶炼厂亏损。在当前加工费水平下,我们简单换算人民币加工费收入,5美元×(1/25%+0.1*22.04)×汇率=220元/吨铜。冶炼厂普遍的冶炼成本在1500-2500元/吨。现在硫酸价格低迷,副产品收益不好,按照现货加工费估算,冶炼厂全部处于亏损状态。但一般冶炼厂长单比例比较高,长单加工费还是80美元/吨的水平,现货TC大跌对冶炼利润短期影响有限。

铜具有良好的延展性、导电性和导热性,可加工成各类杆、管、板带和箔,广泛应用于电力、建筑、汽车、家电和机械等领域。铜产业链从上游到下游大致分为采选、冶炼、加工和终端需求。原矿经过开采和选矿成为铜精矿,铜精矿冶炼成为金属铜,铜冶炼分为火法和湿法两种,火法冶炼是主要的炼铜工艺,全球火法铜产量占总产量85%。

全球铜矿资源比较丰富,美国地质调查局(USGS)数据显示,全球铜储量(经济可采储量)8.7亿吨,资源储量达56亿吨,近10年以来全球铜可采年限始终维持在40年左右。另外铜资源储量较为集中,尤其是环太平洋成矿域(重点为南美安第斯成矿带),其中南美的智利、秘鲁储量分别为2亿吨、0.87亿吨,分别占全球储量23%、10%。

从铜精矿产量来看,2023年智利生产铜精矿528万吨居全球首位,占比23.8%,秘鲁生产铜精矿271万吨居全球第二位。从趋势来看,刚果(金)是近10年来产量增速最快的国家,2023年产量265万吨,占比12%。智利、秘鲁的铜产量早已趋于稳定,但由于基数大,仍然是影响全球铜精矿产量的主要变量之一。如下图所示,南美洲每年铜矿山勘探开支仍占全球最大比例。

铜具有资源稀缺性,开发成本和价格重心抬升

铜价底部和运行重心上移是趋势:1999-2002年熊市的底部区间是1300-1400美元/吨,2008年金融危机铜价底部是2700美元/吨,2015年全球大宗商品熊市底部是4300美元/吨,2020年3月新冠疫情扩散引起恐慌时的铜价底部是4700美元/吨。•与铝对比,凸显铜的资源稀缺性。铝是资源瓶颈极小的大宗商品,铜的静态可采年限在40年左右,铝在100年以上。铜矿占金属铜的价值量在90%附近,铝土矿占金属铝的价值量在10%附近。铜的价值量主要在矿端,铝的价值量主要体现在冶炼端,因此铜是资源属性的商品,铝是能源属性的商品。•在本世纪初的几年,铜和铝的价格非常接近甚至一度等同,但近些年来铜铝比价基本在3倍以上。随着全球铜矿山品位下滑,成本曲线整体上移,反映的是铜矿资源的稀缺性逐渐显现,价格底部在逐渐抬升。

矿山资本开支周期性波动。虽然全球铜资源储量丰富,但铜矿增产依赖于铜矿企业持续的资本开支,而矿山企业的资本开支受铜价影响,具有较强的周期性。过去20年有三轮明显的铜矿开发投资热潮:

第一轮是在2004年前后,驱动是中国工业化和城镇化进程加速增加铜需求,根据Wood Mackenzie数据,2007年全球铜需求量比2002年增加了约500万吨,其中中国需求量增加了350万吨,增量占比70%。导致铜价在2004-2006年走出一轮大牛市,刺激矿山企业增加资本开支和勘探投入;

第二轮出现在2010年前后,驱动是各国为摆脱金融危机推出经济刺激政策,尤其是中国“四万亿”计划增加铜需求,铜价在2009-2011年再次走出一轮单边牛市,矿山勘探开发投资达到历史高位。2011年之后,中国发展逐渐进入新常态,全球铜在内的大宗商品需求增速也出现放缓,铜价持续阴跌到2016年初才触底,在此期间铜矿山勘探开发投入大幅下滑。

2020年以来疫后经济复苏铜价大涨,刺激了矿山资本开支,但开支规模远小于上一轮高峰。2020年下半年开始有色金属价格大幅上涨,并持续维持在历史高位,刺激了勘探开支增加,但远低于10年前那轮扩张高峰,尤其是扩张性开支远不及上一轮周期高点。根据彭博数据,2023年全球铜矿勘探预算同比增加12%到31.2亿美元,仍远不及2012年47亿美金的水平。

分析过去20年铜价运行区间,在大多数时间,铜价运行在90%成本分位线之上,铜矿90%成本分位线具有较强的支撑作用,只有全球宏观经济遭受大的冲击时,铜价才会跌破90%分位线,在75%成本分位线获得支撑,如2001年、2008年和2015年。根据机构统计2020年一季度全球铜矿山90%、75%和50%成本分位线分别为5157美元/吨、4209美元/吨、3327美元/吨,2020年上半年铜价最低点出现在3月19日,最低下行到4371美元/吨,跌破90%成本分位线并在75%成本分位线附近获得支撑。

铜矿成本中30-40%是能源成本,主要是柴油。2020上半年油价大跌也导致矿山成本线下移,随着2020年4月底以来原油价格触底反弹,矿山成本也随之反弹。

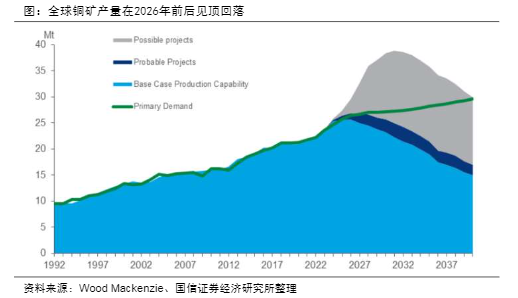

当前市场普遍看好铜的主要逻辑是2025年之后全球铜矿山产量见顶回落,而需求稳步增长,供需缺口越来越大。又因为铜矿从增加资本开支到形成产量至少需要5年左右时间,因此当前必须使铜价维持在高位,激励铜矿商增加资本开支,以弥补5年甚至更远期的供需缺口。根据CRU的测算,当前的激励价格是370美分/磅,折合8150美元/吨。目前全球铜矿山90%成本分位+维持开支大概在6400美元/吨。2023年5月那一波铜价回调到7800美元/吨就反弹了,所以在不发生大的风险事件情况下,铜价运行中枢维持在激励成本上下。

铜定价逻辑:激励价格定价

从另一个角度,市场对铜的远期供需缺口假设是动态的。如下图,2018年WoodMackenzie绘制的铜远期供需展望图,显示全球铜矿山产量在2022年前后见顶,而到了2023年,铜远期供需展望图显示产量在2025年前后见顶,供应顶部一直在后移。这并非说明预测无效,而是供应紧张刺激价格上涨,进而出现了更多的供给,使缺口后移。据此我们判断2025年后全球铜市场不一定出现长久的供需缺口,但铜价重心肯定逐步上移,使一些开采难度大、成本高的矿开采出来弥补潜在缺口。

回溯过去20多年,铜价呈稳定上涨趋势,中资企业曾借助2008年金融危机以及2016年大宗商品熊市底部,国外部分矿企经营困难时,逆周期收购了一批优质铜矿项目,这也造就了几家民营铜矿企业近几年的高成长,自此以后这类机会就比较少了。因此大型在产铜矿山显得尤为稀缺。

需求端:新能源领域打开新的需求空间。中国作为基建和制造业大国,2023年铜消费占全球50%,其次是欧美发达国家,其中美国占比7%,欧洲占比16%。我国铜消费领域较为集中,大规模电网建设使得电力领域铜消费占国内铜消费总量近一半。

全球范围内铜消费领域分布较为均衡,主要是电力、建筑、交通等领域。从铜的最终使用形态来看,主要是利用铜良好的导电性,电力传导占总量77%,这也决定了铜在涉及电力的新兴领域有着广阔的应用前景,如新能源汽车、光伏、大数据中心等。2023年全球铜的需求结构为:电网29%,建筑26%,消费品21%,交通运输13%,机械制造11%,需求领域较为分散,与宏观经济走势息息相关。参照历史数据较长的美国ISM制造业PMI与伦敦铜价格,可以看出制造业PMI与铜价走势大方向趋同,反映的是铜的工业品属性。

2024年4月初公布的3月美国制造业PMI为50.3,是自2022年9月份以来首次站上荣枯线,欧元区制造业PMI还处在46.1的低位水平。中国制造业PMI指数也录得50.8,自2023年9月以来重回扩张区间。

回溯发达经济体的耐用品库存或库销比与铜价关系,库销比的拐点也是铜价的拐点,目前的耐用品库销比处于历史偏高位置,已经有拐点迹象。另外美国耐用品销售额同比数据也有低位反转趋势。

在去年11月份之前,普遍预计2024年全球铜矿产量同比增加80万吨,但是11月份以来铜矿供给端发生两大事件,一是第一量子在巴拿马年产35万吨的铜矿停产,二是英美资源下调2024年产量指引20多万吨,自此之后铜精矿供应紧张的问题开始显现,现货加工费开始大幅下跌,从90美元/吨下跌到4月底不到5美元/吨,是近10年来罕见的大跌。对2024年铜矿产量增长下调到40万吨甚至更低。供需平衡表也从之前预期过剩0.5%-1%到现在预期短缺1.5%。

铝 供给已见顶,需求有韧性

铝产业链特点

铝产业链特点:①生产原料和生产工艺相对单一:铝土矿几乎是生产氧化铝的唯一原料,氧化铝是生产电解铝的唯一原材料,全球90%以上氧化铝采用拜耳法即碱法生产,原铝全部用熔盐电解工艺生产。②全球铝土矿资源不稀缺。③铝产业链瓶颈在电解铝冶炼环节。④电解铝产品是标准大宗商品,品质、价格几乎没有差异性,企业间围绕成本竞争。

铝是能源属性最强的基本金属:生产1吨电解铝需要至少4吨标煤。与此同时,铝具有密度小、强度高、耐腐蚀等诸多特质,在后续应用过程中可以降低能耗;其次铝残值高,回收体系完善,循环利用率高。从全生命周期看,铝并非传统认知上的高耗能金属。

低成本是核心竞争力:电解铝行业各公司的产品都是标准化的大宗商品,有市场化的公允定价,不存在产品差异和溢价;各公司的生产设备也就是电解槽,一般由国内沈阳设计院或贵阳设计院设计,也不存在明显差异。因此电解铝企业的竞争优势主要体现在低成本。如下图所示,氧化铝、电力、预焙阳极这三项占到电解铝生产成本80%以上,是各家电解铝企业成本差异的来源。氧化铝也是一大成本项,但氧化铝区域间的价差很少在200元/吨以上(超过200元/吨即可覆盖运费进行跨区域调货),同一区域内各家铝厂的氧化铝采购价都是统一按市场价,因此氧化铝这一项很难拉开成本差距。预焙阳极虽有小幅的地区价差,但由于货值偏低,用量相对较少(吨铝消耗0.47吨阳极),对电解铝成本的影响偏小。

用电价格优势是电解铝企业最大的成本优势:电解铝的生产过程能耗大,生产1吨电解铝需要13500度电,折合标煤4吨,电力成本占到电解铝生产成本30%以上。各铝企间用电成本差异巨大,是铝企生产成本差异的主要来源。能源属性决定了电解铝产能的迁移始终追随廉价电力:电解铝用电可分为网电和自备电,铝厂要想获得低廉的电价,要么寻找网电价格低的地区,要么在煤炭价格低的地区建设企业自备电厂。因此我国电解铝产能的迁移的大方向是寻找电价洼地。

无序扩张带来产能过剩,盈利能力曾长期偏低

2006-2017是国内电解铝产能快速扩张期:这一时期国内铝需求年均复合增速高达13.0%,同时行业内大型企业快速扩张,同一时期内国内电解铝产量年均复合增速达到13.1%,导致国内电解铝行业始终处于过剩状态。

快速扩张期,氧化铝挤占了电解铝利润:由于国内氧化铝企业产能集中度远高于电解铝企业,具有较强议价能力。这一时期内,每当铝价上涨,氧化铝价格就会快速跟涨,甚至涨幅大于铝价,挤占了电解铝环节的利润。因此除了产业链一体化企业,这一时期内电解铝企业的盈利能力并不高。

产业格局随着电解铝行业供给侧结构性改革而改变:2017年行业供给侧结构性改革之后,资本开支大幅缩减,即使有资本开支,多数也是产能搬迁置换,没有新增产能。另外随着氧化铝产能过剩,已无法挤占电解铝的冶炼利润,自此电解铝企业盈利能力显著增强。

供给侧结构性改革为无序扩张按下暂停键

2017年4月,《关于印发<清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动工作方案>的通知》(发改办产业〔2017〕656号)发布,对国内电解铝产能进行了最严厉的调控,共关停违法违规新增产能889万吨/年,涉及8个省(区、市),其中建成产能517万吨/年,在建产能372万吨/年;新增产能盲目扩张的势头得以遏制,全国4个省区10个企业规划建设的1100万吨/年电解铝产能全部停建。

对电解铝违法违规项目清理整顿的政策依据是《关于印发对钢铁、电解铝、船舶行业违规项目清理意见的通知》(发改产业〔2015〕1494号)。根据有色协会,该《通知》涉及各类电解铝产能共计3787万吨/年,其中可备案的已建成产能2790万吨/年,可备案的在建产能997万吨/年。该核查结果成为之后电解铝产能调控和产能置换的依据之一。加上2004底建成产能944万吨,国家核定合法总产能应该为4731万吨,但由于944万吨中还有落后产能以及法人变更不能用于置换的无效产能,总体合法产能约为4500万吨。

电解铝这类冶炼设备做不到全年100%满产,会因为检修、事故等因素停产,给出5%的干扰率,则电解铝实际运行产能上限做不到4500万吨,而是4300万吨附近。截至2023年8月初,国内电解铝运行产能已经达到4250万吨附近,基本没有增长空间了。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)