2024年中国电影行业深度分析报告

1.回顾与展望:强势复苏仍是主线,2024年票房预计重回600亿

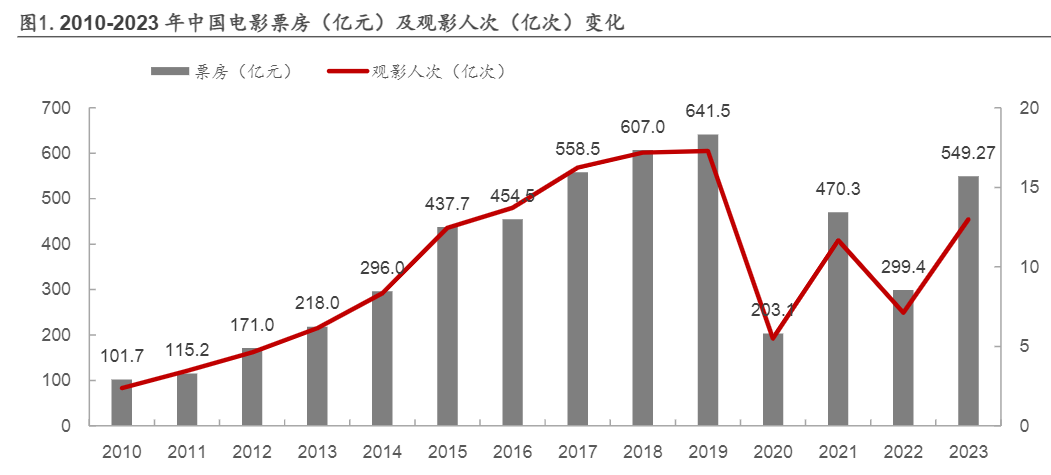

回顾中国电影行业过去十年,疫情为最大变数,前后叙事逻辑截然不同。我们将2019年作为基准年,这一年是疫情开始的前一年,也是中国电影票房达到峰值的一年。2019年之前(疫前时代),电影行业整体呈现向上增长态势,平均票价基本维持在35元左右,观影人次的增长是决定电影票房增长的核心指标。其中,2011-2015年,观影人次从3.45亿次增长至12.45亿次,年增速均在30%以上。2016-2019年,观影人次的增长明显放缓,2018年、2019年仅有个位数增速5.9%、0.6%,分别为17.18亿次、17.28亿次;陷入增长瓶颈后,中国电影行业逐渐由流量驱动转向内容驱动,同时开始积极探讨向好莱坞看齐的电影制作工业化。这一转型升级过程被疫情中断,2020-2022年持续三年基本是中断-复苏-再中断-再复苏的往复,延续至2023-2024年,复苏仍然是中国电影行业的主线。

但疫情对用户的娱乐消费习惯影响深远,2023年及之后(疫后时代),用户对线上的短视频、直播等,对线下的剧本杀、VR体验等的娱乐消费习惯已经养成,电影作为娱乐消费品的吸引力有所下滑。因此,我们认为当前电影行业的首要任务是争取观众的回流,即观影人次的恢复及增长对电影行业的长远发展至关重要。结合各年票房及观影人次数据看,2023年中国电影行业的复苏显著,观影需求与内容供给均显示出较强韧性。2013-2015年:国内电影行业在技术更迭与资本漫灌的双重驱动下高速增长。2013年票房突破200亿、2014年票房直逼300亿、2015年票房突破400亿。

2016-2019年:行业增速放缓,企业竞争加剧,逐渐由流量驱动转为内容驱动。2019年,现象级影片《战狼2》上映,单部影片斩获56.94亿票房,跻身中国影视票房排行榜首位。这一年的票房达到641.5亿,为历年以来最高值。2020-2022年:疫情冲击下,电影行业供需两端的生产经营均中断。2020年、2022年两影院停工时间较长导致票房腰斩;2021年,夹缝中求生存,《长津湖》上映后打破此前《战狼2》的记录,创下57.75亿票房。

2023年:疫后电影行业全面复工复产的第一年,票房及观影人次为549.27亿、12.99亿次,恢复到2019年的85.6%、75.2%,平均票价相比2019年上涨14.0%、达42.3元。

进入2024年,强势复苏仍是电影行业主线。2024年的元旦档(15.36亿)、春节档(80.51亿)、清明档(8.42亿)均刷新中国影史同档期票房纪录,刚刚结束的五一档(15.69亿)也取得仅次于2021年的同期票房规模,进一步印证线下观影需求的持续复苏。同时在供给端,电影拍摄工作全面恢复,头部影片供给数量及质量趋于稳定。

展望后续,我们看好优质内容供给修复后观影需求的持续释放,进而驱动中国电影票房强劲复苏。2024年上半年黄金档期除整体票房数据格外亮眼外,观影人次也均接近甚至超过历年档期最高水平,持续验证中国电影行业的强势复苏逻辑。参考2023年42.3元的平均票价,2019年17.28亿次的观影人次,我们对2024年票房数据作出乐观、中性、悲观三种假设,预测出2024年国内电影票房区间584.8-657.8亿,其中中性及乐观假设下2024年票房均有望重回600亿大关。

2.中国电影:全产业链布局,龙头地位超然

2.1.历史沿革:持续整合优质资源,强化全产业链布局

中国电影股份有限公司(简称“中国电影”,股票代码:600977)成立于2010年,由中国电影集团公司联合中视总公司、央广传媒、长影集团、江苏广电、歌华有线、电广传媒、中国联通7家战略投资单位共同发起设立。成立之初即具备全产业链资源禀赋:中国电影成立之初,中影集团为股改上市将历史积淀的制作、发行、放映、服务等各板块的优质资源以股权转让形式让渡至中国电影旗下,由此中国电影形成影视制片制作、电影发行营销、电影放映及影视服务四大业务板块的全产业链业务布局。2016年8月9日,中国电影在上海证券交易所主板上市,成为第一家登陆A股市场的电影国企。上市之后,加速整合电影产业链上下游优质资源:2016年,公司收购大连华成70%股权,进一步强化放映板块的市场竞争力。2018年,公司全资子公司中影器材收购巴可中国持有的中影巴可9%股权实现间接控股,增强在影视服务领域的竞争优势,有助于推进数字放映设备的国产化进程。

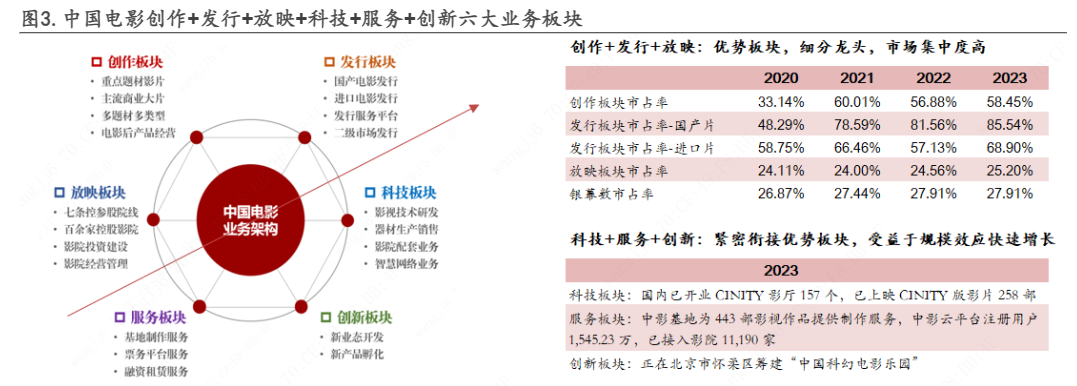

2021年,公司收购华夏北京(现更名中影CINITY)80%股权、华夏寰宇(现更名中影寰宇)51%股权,将CINITY业务正式纳入公司科技板块。始于2021年,公司对业务体系重新布局,形成创作、发行、放映、科技、服务、创新六大板块业务架构,全面打造面向未来的核心竞争力。2023年之后,中国电影市场历经疫情期间的停摆与疫后的复苏,票房重回500亿规模。

公司实干担当,发挥“领头羊”作用:一是积极落实电影局部署,探索分线发行新模式,中影“预约放映”产品首批覆盖2个平台、6家影投、影院近千家,上线以来投放影片32部、预约成功8,000余场,形成对首轮放映的有效补充;二是在文艺融合、丰富供给方向上开展探索,联合国家话剧院开创“话剧进影院”新模式,丰富影院的应用场景。

六大业务板块协同发展,行业龙头地位牢不可破。中国电影布局创作、发行、放映、科技、服务、创新六大业务板块。其中,创作、发行、放映三大板块为核心优势板块,市占率维持高位,龙头地位稳固。2023年1)创作板块:公司主导或参与出品的影片票房占比国产电影票房的58.45%;2)发行板块:主导或参与发行的影片票房占比同期票房总额的82.93%(其中国产片市占率85.54%、进口片市占率68.90%);3)放映板块:控参股影院实现票房占比同期票房总额的25.20%,合计覆盖全国21,577块银幕、银幕数市占率为27.91%。

科技+服务+创新三大板块紧密衔接优势板块,规模效应带动下快速成长。2023年4)科技板块:国内已开业CINITY影厅157个,已上映CINITY版影片258部,中影巴可放映机全年新增销售1,659套,在同期全国新增银幕市场占比59%,“中影综合业务服务平台”完成基础构架开发,已签约院线49条、接入影院3,500家;5)服务板块:中影基地共计为443部影视作品提供制作服务,中影云平台注册用户1,545.23万,已接入影院11,190家,超过全国电影市场总影院数的85%。6)创新板块:公司已与中青旅签署战略合作协议,计划在北京市怀柔区筹建“中国科幻电影乐园”,以系列科幻电影IP为核心打造旅游娱乐园区。

分析竞争格局,国有电影企业占据产业链优势地位。随着中国电影市场的蓬勃发展,产业链分工细化,行业进入者增加,除国有企业外民营企业与互联网公司逐渐成为有力竞争者。公司完善的产业链布局为影视作品的制片制作、发行与放映提供强大而完善的平台,有利于全产业链的规模化与集约化经营,同时也使得公司能够保持在各个环节对影视产品的控制力。上游制作与发行环节,相比差异化竞争的民营企业与重数据分析的互联网背景公司,以中国电影为代表的国有电影公司主要立足于中国特色文化与主流价值观的传扬。下游放映环节,公司旗下有4条控股院线、3条参股院线,放映票房市占率与银幕数市占率常年在20%以上。

2.2.财务分析:受益市场复苏,经营数据向好

彻底走出疫情阴霾,电影产业强劲复苏。据国家电影局发布数据,2023年全国电影总票房为549.15亿元,同比增长82.64%,恢复至2019年的85.45%。其中,国产片票房为460.05亿元,占全国票房总额的83.77%,超越2019年的411.75亿元,创历史新高;进口影片票房为89.1亿元,占全国票房总额的16.23%。受益于复苏大势,公司各核心业务板块经营数据向好。2023年公司营业收入53.3亿元,同比增长82.7%,恢复至2019年的58.7%;归母净利润2.6亿元,同比扭亏为盈,恢复到2019年的24.5%。具体到各业务板块看:创作板块:2023年公司主导或参与出品并投放市场的影片共37部,累计实现票房268.89亿元,占全国同期国产电影票房总额的58.45%;公司出品影片在国产影片票房前十中占据6位,其中,电影《满江红》《人生路不熟》《孤注一掷》分别取得春节档、五一档、暑期档的票房冠军;公司主导出品的《流浪地球2》成为国内评分最高的科幻电影,在海外40多个国家和地区上映,全球总票房达6亿美元,打破多项海外票房纪录。

发行板块:2023年公司共发行影片570部,实现票房413.97亿元,占全国票房总额的82.93%,市场份额稳固,其中,国产影片票房占比85.5%、进口影片票房占比68.9%。全国票房前十影片中9部为公司主导或参与发行,“中影发行”的领先优势依然突出。放映板块:2023年公司参控股院线和控股影院覆盖银幕21577块,座位270.91万个,银幕市场占有率为27.91%,与2022年基本持平。2023年公司旗下控参股院线实现总票房138.4亿元,观影人次共3.34亿;在全国票房前十院线中,中数院线、中影南方和中影院线分列第2名、第4名和第9名,院线旗下20家影院跻身全国影院票房百强。

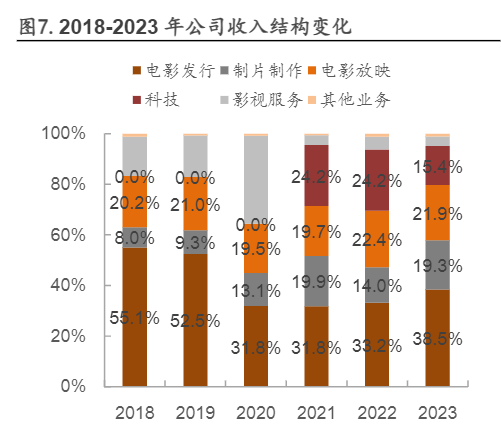

业务体系重新布局后,收入结构更加均衡。2020年及之前,公司收入由影视制片制作、电影发行营销、电影放映及影视服务四大业务板块构成。2021年之后,公司对业务体系重新布局,形成创作、发行、放映、科技、服务、创新六大板块业务架构。其中,前后变动较大的为服务与科技板块。服务板块:2020年及之前包括影视器材业务、其他影视服务业务及拓展业务;2021年之后是影视制作服务、票务平台业务、融资租赁服务。科技板块:新增业务板块,2021年之后,影视器材业务(原归属影视服务板块)分割出来与收购的CNITY相关业务合并共同构成科技板块。

业务重分类后,即2021-2023年的收入结构中,电影发行业务收入占比最高、维持在30%以上,2023年达38.5%,但相比2018-2019年50%以上的占比仍有较大差距;电影放映业务收入占比较为稳定,围绕20%上下小幅波动;制片制作业务收入占比波动较大,2021年、2023年占比超19%、2022年仅14%;科技板块的重要性有所强化,2021年、2022年在其他板块受损严重的情况下占比达24%以上,2023年回落至15.4%。

影视业务毛利率达到历年同期最高水平,分项业务毛利率明显回升。2023年公司影视业务毛利率为24.1%,达到历年同期的最高水平,同比提升6.8pct,相比2019年同期提升3.0pct;其中发行/放映/科技/服务板块毛利率分别同比提升5.8pct/37.8pct/3.6pct/13.4pct。费用率方面,2023年公司销售费用率/管理费用率/研发费用率分别为2.9%/9.8%/1.0%,同比下滑1.6pct/7.2pct/0.6pct,2022年期间费率偏高主要由于疫情致使收入承压而费用开支具备一定刚性,2023年各项期间费率回落至正常区间。

3.竞争优势:六大板块协同发展,高筑龙头核心壁垒

3.1.创作板块:聚焦重点题材,创作规模与品质持续提升

3.1.1.主投项目:主旋律片增光添彩,科幻电影加速工业化进程国内电影市场崛起历程中,热门影片题材、类型几经更迭。2010年,以警匪片、喜剧片为代表的香港电影,以酷炫特效闻名的好莱坞大片是主流商业电影的范式。2013-2015年,青春题材+流量明星的套路屡试不爽。2015年之后,题材空前丰富,喜剧、悬疑、剧情等多种类型百花齐放。

2017年,《战狼2》横空出世,带动起主旋律影片大潮;2019年,《流浪地球》上映,刷新国产科幻的最高水准。公司聚焦主旋律片故事流+科幻电影技术流,收获丰硕成果。一是以“小人物”的创新视角叙事宏大历史故事的主旋律影片。中国电影不断尝新、不断突破,在“命题作文”中平衡市场喜好,开辟国产影片全新赛道。自2019年《我和我的祖国》以来,公司持续加码主旋律电影,在参与出品的《我和我的父辈》《悬崖之上》《扫黑·决战》《长津湖》《中国医生》等多个项目中都取得了不错的票房成绩。二是以“重工业”的技术制作班底突破传统世界观桎梏的科幻电影。其中,中国电影主导出品的科幻大片《流浪地球2》上映首日即打破32项纪录,成为国内评分最高的科幻电影,在海内外掀起观影热潮,进入中国影史票房榜前十。

3.1.2.参投项目:爆款成功率高,出品影片数量&票房断层领先头部强强合作,公司产出爆款影片的成功率较高。2023年,公司出品影片在国产影片票房前十中占据6位,其中电影《满江红》《人生路不熟》《孤注一掷》分别取得当年春节档、五一档、暑期档的票房冠军。2024年春节档,票房前四《热辣滚烫》、《飞驰人生2》、《第二十条》、《熊出没·逆转时空》均为中国电影主导或参与出品。2024年五一档,中国电影参与出品票房第二《末路狂花钱》、第四《间谍过家家代号:白》、第五《哈尔的移动城堡》。“中影出品”逐渐建立品牌效应,市场影响力逐步提升。公司出品影片票房收入占比国产电影票房的份额明显提升。2020年之前,公司出品影片票房收入占比国产电影票房总额的30%以下;2021年,这一数据达到高峰的60.01%。中影出品的影响力持续攀升,2022年、2023年,公司出品影片票房收入占比国产电影票房总额的56.88%、58.45%,相比2018年、2019年提升30+pct。

3.1.3.影片储备:重点关注《射雕英雄传:侠之大者》《志愿军2》等2024年春节档与五一档已收官,公司参与出品的《热辣滚烫》《飞驰人生2》《第二十条》《末路狂花钱》等,均斩获亮眼票房表现。展望2024年下半年,3部重点储备影片《射雕英雄传:侠之大者》《志愿军2》《白蛇:浮生》涵盖武侠、主旋律、动画等不同类型,主创阵容豪华。《射雕英雄传:侠之大者》:由徐克执导,肖战、庄达菲主演,中国电影主导出品。目前已经杀青,正在进行后期制作,影片将于2024年上映,并计划在全球同步上映。契合金庸先生诞辰百年的特殊时间点,上线前腾讯出品的网络系列剧《金庸武侠世界》已经开始预热。预计在金庸武侠宇宙与国内知名导演的号召力下,《射雕英雄传:侠之大者》将取得优异票房。《志愿军2》:由陈凯歌执导,朱一龙、张子枫等主演,预计2024年上映。公司擅长主旋律题材,前作《志愿军:雄兵出击》取得8.68亿票房,预计《志愿军2》有望延续前作辉煌。《白蛇:浮生》:追光动画“白蛇系列”第三部,中国电影参与出品,预计2024/8/10上线。前作《白蛇:缘起》、《白蛇2:青蛇劫起》票房与口碑双丰收,分别取得4.68亿、5.80亿票房,9.3分、9.0分猫眼评分。基于“白蛇系列”的粉丝基础看好《白蛇:浮生》的后续表现。

3.2.发行板块:基石稳固,领头分线发行彰显国企担当

3.2.1.进口片&国产片:发行影片票房占比稳居第一进口片发行:针对海外进口片,中国电影市场遵循“一家进口,两家发行”的发行模式,即由中国电影进口片源,再交由中国电影或华夏电影发行。其发行数量原则上两家公司各占进口分账影片配额的50%,在操作上由两家公司依据具体情况协商安排发行工作,可采取双方共同发行或轮流发行等方式。国产片发行:公司拥有强大的影片发行能力,建有高效精准的集电影宣发服务、密钥管理、统计结算全功能一体化平台,在国内电影发行领域具有领先优势。公司发行影片票房收入占比国产电影票房的份额明显提升。

2020年之前,公司发行影片票房收入占比国产电影票房总额的50%以下;2021-2023年,这一数据持续攀升,分别达78.59%、81.56%、85.54%,充分说明中国电影在国产电影发行领域的市场主导地位。2023全年公司主控发行影片多达45部,其中春节档主发影片《满江红》《流浪地球2》《熊出没:伴我“熊芯”》取得档期票房前三;暑期档主发影片《孤注一掷》撑起档期下半程票房,《热烈》《巨齿鲨2:深渊》《学爸》《我经过风暴》等多题材、多类型影片丰富市场供给,助力市场复苏;国庆档主发影片《前任4:英年早婚》《志愿军:雄兵出击》分获档期亚季军。公司发行影片票房收入占比进口电影票房的份额与华夏电影平分秋色或略胜一筹。基于海外进口片“一家进口,两家发行”的发行模式,中国电影进口片票房占比基本处于50%-60%区间。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)