2024年货币政策框架调整与流动性分析报告

1 理解货币政策框架调整的长期性和复杂性

1.1 定位转换:2024年货币政策操作框架正式迈向以价格型调控为主

回顾中国货币政策调控框架的演变,有两个关键时间节点需要关注:

(1)2018年底前后,明确“数量型”和“价格型”并用。推动货币政策调控框架从数量型向价格型转变是长久以来的政策思路,但其进程却相对缓慢。早在2016年,央行政策层即开始探索构建“利率走廊”机制,搭建数量型货币政策工具的调控框架。但这之后的更多时间里,中国货币政策调控框架仍然是以“数量型”为主。2018年底,时任央行行长易纲明确表示“我们正处在从数量调控为主向价格调控为主的转变过程中,在此过程中数量型调控也用、价格型调控也用”。其后,2019年央行强化对DR007的调节、推动LPR机制改革,进一步完善价格型调控机制。但时至目前,依然是数量型工具和价格型工具并用的阶段,“降准”等数量型工具依然起到举足轻重的作用,市场机构也时刻关注逆回购投放规模、MLF投放规模等流动性投放数量指标。

(2)2024年,明确将以价格型调控为主。2019年至今,国内逐渐形成以逆回购操作引导货币市场利率,以MLF引导中期市场利率,MLF与LPR报价挂钩,存款利率与10年国债利率和1年LPR利率挂钩的利率调控机制。但这一机制中,政策利率有短期有长期,目标利率有资金利率,也有贷款利率、存款利率。传导机制相对复杂,传导效率存在问题。2024年6月,央行行长潘功胜对货币政策调控框架的最新阐述,明确未来向价格型调控为主转换。这不仅意味着,利率调控框架将出现“盯住短期”的变化,降准、逆回购操作规模、MLF操作规模等数量型工具的地位将在整个货币政策操作框架中出现变化。

1.2 中介目标:实现从社融规模等数量目标向资金价格目标的转换

第一,货币政策调控的最终目标并未发生改变。就宏观调控而言,有经济增长、物价稳定、充分就业、外部均衡,四个目标。通常认为,货币政策操作在不同时期在四个目标之间也会存在一些权衡,一些时期以实现经济增长为主,一些时期以控制通胀为主。即货币政策在最终目标选择上,存在“单一目标制”和“多重目标制”。国内央行对于货币政策目标的法定表述是“保持货币币值的稳定,并以此促进经济增长”,似乎更加重视价格目标。但实践中,国内央行从未明确是单一目标,并且在四个宏观调控目标之外,设定“宏观审慎”的“双支柱框架”,即在宏观调控目标之外,也关注金融周期,关注“防风险”目标。所以,我们在关注和理解货币政策中介目标的调整和货币政策调控框架变化中,切记要区分“最终目标”和“中介目标”,即央行调控的最终目标未变,这决定了当前的货币政策立场,仍将在“稳增长”和“防风险”之间权衡。中介目标和调控框架的变化,是相对中性的,是“技术手段”的变化。

第二,货币政策实现最终目标,需要中介目标,也需要明确最终目标和中介目标之间的关系。(1)在之前很长一段时间中,货币政策的中介目标设定为M2、货币社融规模等数量目标,并且这些目标与经济增长之间的关系也在不断地调整。在央行2021年的公开文献《健全现代货币政策框架》中明确“货币政策中介目标要保持广义货币供应量(M2)和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配”。在今年的政府工作报告中表述为“社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配”。

(2)同时,央行也明确向社会公众传达价格目标的设定,如2019年4月央行时任副行长刘国强表示“大家判断货币政策要记住四个字。判断‘松紧适度’,提一个建议,看流动性。有一个最简单的指标,信息也比较好获取,就是看银行间的回购利率像DR007等”。可以说之前的一段时间里,货币政策中介目标的设定既有数量目标,也有价格目标。社会公众更加关注数量目标,即M2和货币社融等,与经济增速之间的关系,“大致匹配”意味着两者之间存在模糊的线性相关关系。值得注意的是,截至目前央行并未明确阐述DR007等价格目标和最终目标之间的“函数关系”,这关乎利率调整的规则设定。

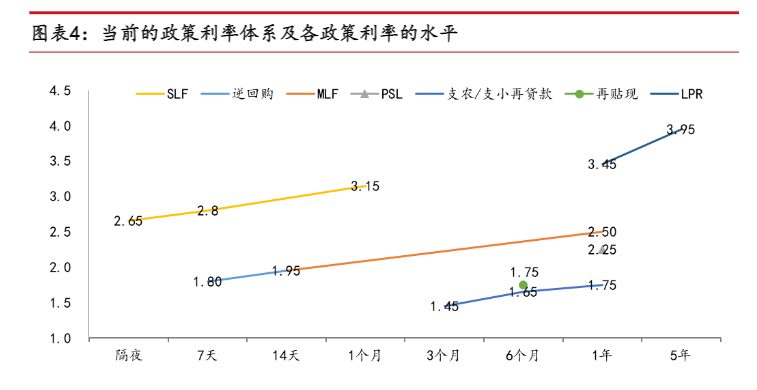

第三,调控中介目标的是操作工具,7天期逆回购操作利率之后将成为主要的政策利率。当前的政策利率体系相对复杂,主要的是“完善以公开市场操作利率为短期政策利率、以中期借贷便利利率为中期政策利率的央行政策利率体系”,但之外还存在利率走廊、结构性货币政策工具、LPR等多个具备政策利率性质的操作利率。未来盯住短期,意味着政策利率即以7天期逆回购操作利率为主,目标利率即以DR007为主,以主要操作工具调控中介目标,实现货币政策最终目标。

第四,推动调控框架的转换,既是长期思路的体现,或又有当前货币政策传导环节疏通的要求。(1)数量型指标与经济增长之间的关系脱节。近年来,信贷社融等指标与经济景气指标之间的关系出现一定程度的紊乱,即逆周期所支撑的融资规模增长,对于经济景气回升的支撑相对有限。经济增长进入高质量发展阶段后,特别是房地产周期性、地方债务周期出现明显变化,以往的债务增长对于投资拉动的效率降低,也就导致融资规模指标与经济景气指标的脱节,以此作为货币政策的中介目标,与最终目标的实现出现距离。

(2)中期政策利率的设定与MLF操作规模之间存在矛盾。我们在以往报告中多次分析,MLF操作利率与LPR挂钩后,其调整灵活程度降低。并且在央行的以往操作中,基本固定住中期政策利率和短期政策利率之间的利差,逆回购和MLF操作利率几乎同步同幅度调整。但与此同时,MLF调控目标的实现取决于供给与需求的引导,市场给与NCD与资金价格之间的利差,一贯系统性低于MLF与逆回购操作之间的利差,这意味着MLF的定价将长期与市场定价偏离,其“虚高”限制了投放数量引导功能的发挥。未来,以逆回购为主要的操作利率意味着MLF操作利率地位的弱化,但其下调对于市场仅具情绪价值,因为前期市场定价已经选择一定程度上忽视MLF定价。但MLF与LPR挂钩的机制何去何从,仍待明确。

1.3 调控机制:从数量型调控向价格型调控转变还有一段路要走

从数量型向价格型转变还有一段较长的路要走,目前央行明确的主要有三点:第一,盯住短期,MLF利率地位的弱化;第二,LPR报价机制要调整;第三,利率走廊要收窄。然而,这三点背后还意味着需要有诸多变化。首先,中介目标和最终目标之间,需要构建清晰的货币政策规则。如上文所述,前期对于数量调控的中介目标和最终目标之间,给出的规则是“匹配”,即两者之间存在模糊的线性相关关系。但是,价格型调控框架之下,利率与经济增长之间的关系恐怕是“非线性”的,需要更加明确的规则。发达经济体普遍使用调整后的“泰勒规则”的方式来阐述利率目标和经济增长目标之间关系。显然,将宏观审慎纳入之后的调控规则将更加复杂,需要动态权衡。所以,由于还有一段较长的路要走,现阶段数量型目标的“匹配”关系也难以快速退出,即社融信贷等规模型指标可能依然需要达到一定的增速目标区间。未来更加关注利率调控目标是否明确设定。

其次,价格型调控框架,需要明确的“前瞻指引”。现阶段,国内央行调控提供类似于“开放式前瞻性指引”,即对货币政策立场做出阐述,但对于未来的操作细节或者操作计划并非明确设定。以数量型调控为主的框架内,可以通过央行投放操作规模和融资数量规模等指标进行跟踪和预测。但价格型调控框架中,仅事后观察利率走势作为判断货币政策立场的依据显然不够,社会公众更倾向于对于利率走势的预测来分析货币政策立场,而“盯住短期”后,资金利率中枢会变成“外生变量”,这就要求更为密切的前瞻指引。本次央行强调“提升货币政策透明度,健全可置信、常态化、制度化的政策沟通机制,做好政策沟通和预期引导”,后续关注具体指引的形式。

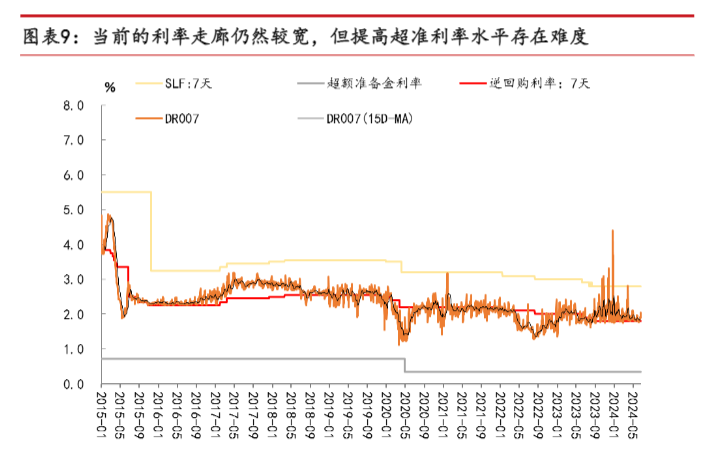

再者,不仅需要关注利率走廊的调整,也要关注数量型工具的定位变化。(1)利率走廊的收窄是未来确定性的方向,但“地板价格”的提升对于银行资产负债分布具有重大影响。市场在相关分析中,已经关注到利率走廊未来收窄操作的可能性。依据当前利率走廊的设定,上限的SLF机制具备一定的“惩罚”特征,其操作利率的下调相对较容易实现,实践中其操作规模并不大。但对于超额存款准备金利率而言,其涉及超储规模大于3.5万亿附近,是银行流动性最高的资产,相当于银行在央行的“活期存款”,现行水平是0.35%。若其大幅上调,无疑将影响银行的融出行为和短期债券资产定价,甚至影响流动性的传导结构,需要十分重视。

(2)目前DR007是操作目标利率,未来是否锁定全货币市场的R007。当前利率走廊对于DR007的调控较为有效,并且金融监管有相关措施来配合实现。现行一级交易商制度之下,央行对于银行体系流动性的调控更为紧密,流动性传导机制也以大行为主。但问题在于,若盯住DR007,R007的实际运行如何定位,非银流动性如何调节,需要更为明确,特别是超储利率上调之后,流动性传导机制可能变化的情况下。(3)以价格型调控为主,意味着数量型工具的使用意义有所降低。原理上,为了调控利率达到目标区间,可以在一定阶段牺牲数量目标,即大规模投放或回收流动性,降准等工具的宽松意义也可能会有所降低,仅是调控目标利率的“手段”。

最后,也是最为重要的,利率工具的传导机制如何调整最为关键,短期利率如何与银行负债挂钩,LPR何去何从。(1)我国是以间接融资为主体的经济体,利率传导机制中一定要经过银行的资产负债,才能实现对实体经济的调控。从当前的短期市场利率到货币市场、债券市场的传导是相对顺畅的。但银行资产端债券投资和信贷投放之间的选择并非是利率调控的比价逻辑,金融监管和市场分割的影响是更为主要的,故从资金利率到贷款利率之间还需要LPR报价等调节机制。“着重提高LPR报价质量,更真实反映贷款市场利率水平”如何实现,值得重点关注。(2)负债端的传导机制疏通更为关键。当前利率传导机制之下,存款利率的调节仍存在一定难度。大致估算,银行负债端中,货币市场利率可以影响到的负债大概占到三分之一。并且,限于对于同业融资占比的限制,存款依然将是银行负债的主要来源。可见,以价格型调控为主的框架中,利率调控机制能否顺利传导至负债端,打破当前银行体系息差不断压缩的困境,更为关键。以目的论而言,这也是当前利率调控机制完善的重点和难点,需要重点关注。

1.4 储备工具:央行买卖国债有结论,以调控基础货币为目的

近期,债券市场对于央行重启现券买卖工具较为关注,特别关注这是否与央行对于长期收益率走势的调控挂钩。本次央行发言中,对此有确定性的说法,即“将其定位于基础货币投放渠道和流动性管理工具”,而非利率调控工具。第一,央行买卖国债作为工具储备的意义在于中长期流动性的投放。客观来看,若以短期流动性调节为目的,当前的逆回购操作已经足够,没有重启现券买卖工具的必要。而对于中长期流动性投放,当前主动型工具以降准和MLF为主。但如上文所述,MLF的价格限制了其量的投放,其流动性投放功能受限,未来价的意义也将被淡化。而目前的降准空间依然相对充足,但7%的法定存款准备金率水平对于发展中经济体并不高,并且以短端利率调控为主,也需要维持一定幅度的法准率来实现机构对于流动性的长期需求。故长期而言,降准终有相对用尽的一天,而央行通过国债购买实现中长期流动性投放并没有硬性限制,有作为工具储备的必要。

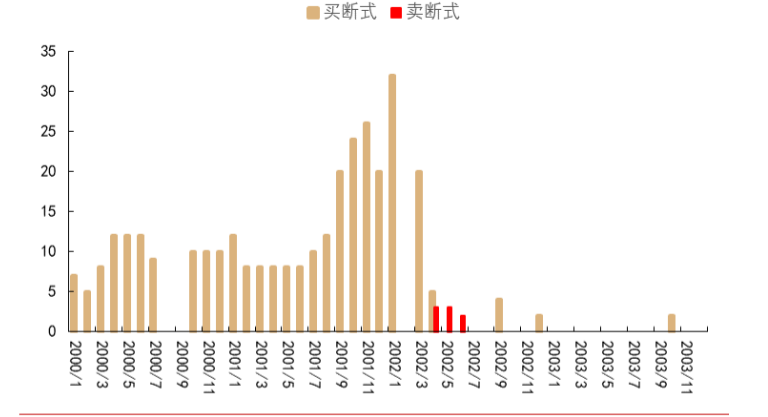

第二,若以流动性投放为目的,我国央行历史上的实践经验可以参考。在2000年-2002年9月期间,央行买卖国债的频率较高,且会披露个券明细。具体来看,这一时期央行共有104个工作日开展了国债买卖操作,合计涉及买卖个券328支次,其中有320支次均为国债买断式交易,央行仅在2002年4月-2002年6月合计开展过8支次国债卖断式交易,合计卖出国债110亿。这一时期央行卖出操作主要有两个特点:央行在卖出操作之前,明确标的债券,及其价格、数量等要素;招标方式均为数量招标。2002年底之后央行现券买卖操作机制发生调整,更加侧重操作的总体数量规模而非对个券的影响。可见,若重启以流动性调节为主,则买入的必要性要强于卖出的必要性,因为流动性主动回收多数情况不需要,且我国历史上的操作机制已经较为完善,会尽量避免对个券价格产生影响。

第三,重启买卖现券工具的急迫性并不强,准备时间可能会比较长。央行本次发言明确“人民银行正在与财政部加强沟通,共同研究推动落实。这个过程整体是渐进式的,国债发行节奏、期限结构、托管制度等也需同步研究优化。”历史上,限于发行期限,我国央行买卖债券以偏长期限为主。发达经济体目前的操作以短期限为主,好处在于短期限国债流动性更强,货币当局的相关操作对于定价的影响更小。目前我国国债发行的原始期限分布依然是以中长期限为主,为了需要配合调整,加大短久期国债的规律性发行。

总结来看,本文主要针对近期央行对于货币政策框架调整的阐述进行分析,未涉及货币政策立场的讨论。货币政策调控框架从数量型向价格型转变,未来将迈出关键一步,但需要走的路还很长,并非市场短期关注的“降息预期”而已。尤其盯住短端利率之后,可能涉及到货币政策规则的明确和前瞻指引的建立,都将改变未来的货币政策操作模式。目前确定的MLF利率地位弱化、LPR报价机制调整、利率走廊收窄,未来涉及的问题也非常复杂,需要重点关注利率走廊“地板价格”可能上抬对银行资产负债分布和流动性传导机制的影响。对于央行买卖国债有确定性的答案,过程是渐进的,是流动性调控工具,不是利率调控工具。

2 资金面:税期资金价格上行,资金分层维持低位

2.1 资金价格:税期资金价格上行

本周税期,资金价格显著上行。具体来看,上周(6月17日-6月21日)R007自上周五的1.84%上行20BP至周五的2.04%,均值较6月第二周的1.83%上行10BP至1.93%;DR007自上周五的1.82%上行13BP至周五的1.95%,均值较6月第二周的1.80%上行10BP至1.90%。DR001上行,自上周五的1.74%上行22BP至周五的1.96%,均值较6月第二周的1.71%上行16BP至1.87%。

2.2 资金分层:资金分层维持低位

资金分层维持低位。上周(6月17日-6月21日)R007与DR007利差自上周五的1.8BP上行至周五的9.4BP,均值较6月第二周的2.5BP小幅上行至3.5BP,资金分层现象维持低位。

2.3 资金情绪:整体偏紧上周银行间资金面情绪整体偏紧。受到税期等因素影响,上周资金面整体偏紧,上周(6月14日-6月21日)全市场(尾盘)的银行间资金面情绪指数均值较上周五的47小幅下行至周五的46。

3 流动性跟踪:本周政府债净缴款1152亿

3.1 央行操作:上周资金净投放2650亿3.1.1 公开市场操作:上周资金净投放2650亿上周(6月17日-6月21日)央行公开市场操作资金净投放2650亿,其中逆回购(7D)回笼80亿,发行3980亿。上周(6月17日-6月21日),周二至周五央行均有20亿元逆回购(7D)到期,周一央行进行40亿元逆回购(7D)操作,周二央行进行860亿元逆回购(7D)操作,周三央行进行2780亿元逆回购(7D)操作,周四、周五央行分别进行200亿、100亿元逆回购(7D)操作。逆回购资金合计净投放3900亿。周一央行进行1820亿元MLF操作,同时有2370亿MLF到期,MLF净回笼550亿。周三有700亿一个月国库定存到期,全周资金净投放2650亿。逆回购余额由80亿大幅上升至本周的3980亿。MLF操作余额小幅下行至70730亿。下周逆回购合计到期3980亿。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)