2024年食品饮料行业投资策略报告

市场回顾:需求弱复苏,整体表现承压

1.1市场回顾:各子行业均出现回撤,饮料乳品相对坚挺

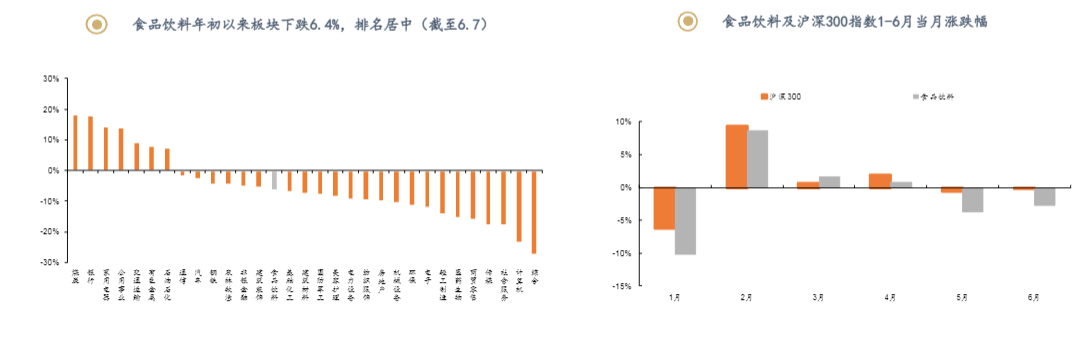

需求弱复苏,跑输沪深大盘:自年初以来(截止至6月7日),食品饮料板块下跌6.4%,跑输沪深300指数10.5pct,在申万一级子行业中排名第14名。1月市场对于宏观与春节白酒预期较悲观,食品饮料指数下跌10.2%,跑输沪深300指数3.9pct;2月春节走亲访友大众需求稳定,实际动销好于预期,食品饮料指数上涨8.6%,跑输沪深300指数0.7pct;3月淡季消费整体平稳,主流产品纷纷提价,价盘稳中有升,食品饮料指数上涨1.6%,跑赢沪深300指数1.0pct;4月业绩相继发布,其中白酒公司1Q24迎来开门红,食品饮料指数上涨0.8%,跑输沪深300指数1.1pct;5月消费数据转弱,茅台批价持续下滑,食品饮料指数下跌3.7%,跑输沪深300指数3.0pct。

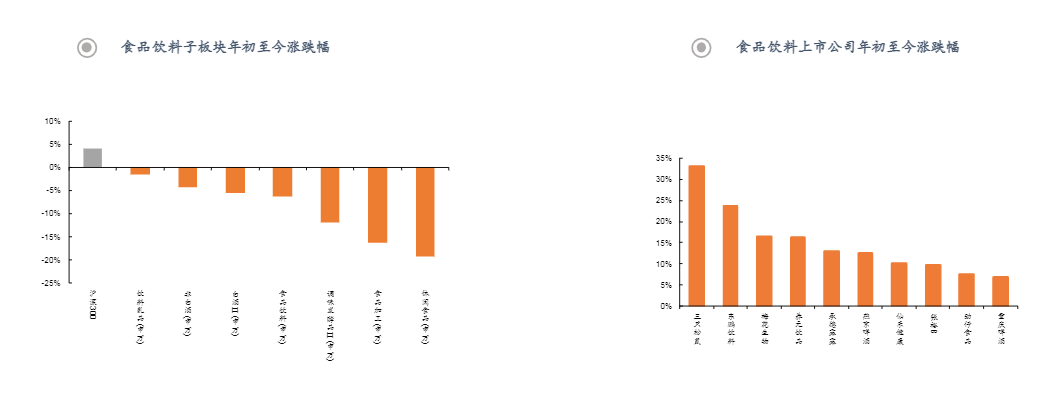

食品饮料年初至今有所回调,各子行业均出现回撤:年初以来(截止至6月7日),SW食品饮料指数下跌6.4%,跑输沪深300指数10.5pct,各子行业都有一定程度的回撤,其中SW饮料乳品板块下跌1.5%、SW非白酒板块下跌4.3%、SW白酒板块下跌5.5%、SW调味发酵品板块下跌11.8%、SW食品加工板块下跌16.4%、SW休闲食品板块下跌19.2%。食品饮料个股中,三只松鼠(33%)、东鹏饮料(24%)、梅花生物(16%)涨幅排名前列。

食品饮料估值历经回调后已具备性价比:食品饮料行业作为必选消费品,需求偏刚性、抗风险能力较强,且具备持续增长的能力,在经历3年多的回调后,截至2024年6月7日,食品饮料板块(申万)PE(TTM)为22X,在31个行业中排名17位,已经具备估值性价比。分板块看,截至6月7日,白酒/啤酒/软饮料/调味品/乳制品/休闲食品/肉制品的PE(TTM)分别为22/28/25/25/15/24/27X,较年初分别同比-2/+2/+1/-12/-3/-7/+5X,除啤酒、软饮料和肉制品外,子板块估值均出现明显回调。

1.2 基金持仓:白酒1Q24获基金加仓,大众品整体呈流出趋势

基金1Q24加 仓白酒,大众品资金流出:据Wind,1Q24食品饮料行业基金持仓总市值达3,787亿元(不包含QDII),环比提升3%,持仓占比达13.90%,环比+0.48pc t。分板块看,得益于春节预期修复及宏观刺激政策陆续出台,1Q24白酒持仓市值3,414亿元,环比提升4%,持仓占比达12.53%,环比+0.63pct;非白酒大众品持仓市值为373亿元,环比下滑11%,持仓占比1.37%,环比-0.15pc t,其中乳品、啤酒、调味发酵品、肉制品 等主 要板 块持 仓市 值分 别为129/64/39/31亿元,环比 分别-4%/+23%/-19%/-8%,持 仓占 比分 别为0.48%/0.23%/0.14%/0.11%,环 比分 别-0.01/+0.05/-0.03/-0.01pc t,啤酒板块获基金加仓。

四家白酒公司居基金持仓前十,大众品龙头普遍遭基金减持:分公司看,白酒品类中,1Q24贵州茅台、五粮液、山西汾酒、古井贡酒、今世缘获基金环比增持,持仓比例环比分别+0.32/+0.37/+0.10/+0.07/+0.08pc t,而泸州老窖、洋河股份、迎驾贡酒、舍得酒业受基金减持,持仓比例环比分别-0.07/-0.12/-0.01/-0.04pc t。大众品中,伊利股份/安井食品持仓环比-0.02/-0.09pc t,青岛啤酒/东鹏饮料环比分别+0.05/+0.01pc t。1Q24前十大基金重仓股中包括贵州茅台、五粮液、泸州老窖与山西汾酒,其中贵州茅台稳居第一,持仓比例达5.4%。

1.3 陆股通持仓:白酒获外资加仓,其余板块分化

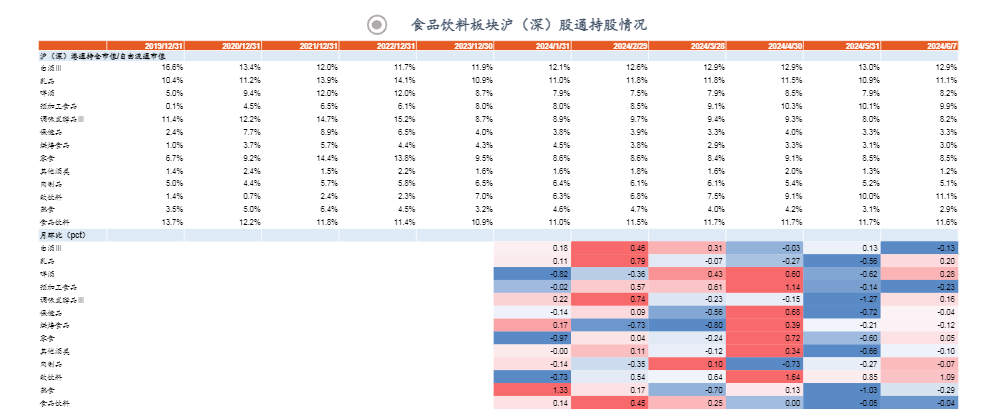

1-3月外资持续流出,4-6月震荡分化,年初至今整体净流入:截至2024年6月7日,食品饮料板块沪(深)港通持仓总金额为2,533亿元,占到板块流通市值的11.6%。从趋势上看,1-3月外资加仓食品饮料,4月震荡分化,5月整体净流出,6月有所回暖,年初至今外资持仓比例+0.7pct。分版块看,软饮料、预加工食品、白酒、乳品外资净流入,年初至今外资持仓占比分别+4.0/+1.9/+0.9/+0.2pc t;肉制品、烘焙食品、零食遭外资卖出,年初至今外资持仓占比分别-1.5/-1.3/-1.0pct;白酒板块1-3月获外资净买入,4-6月有所震荡,年初至今外资持仓占比+0.9pc t。

外资普遍增持白酒,大众品分化:截至2024年6月7日,沪(深)港通持股金额前5的公司为贵州茅台、五粮液、伊利股份、山西汾酒、泸州老窖,持仓金额分别为1,449/296/200/88/73亿元。白酒板块中,贵州茅台、五粮液、山西汾酒、洋河股份、今世缘、古井贡酒获外资加仓,年初至今沪(深)港通持股市值/自由流通市值比例分别+0.58/+1.89/+3.29/+0.54/+2.76/+0.93pc t,泸州老窖外资持股比例分别-0.54pc t;食品板块中,外资增持东鹏饮料、安井食品较明显,洽洽食品、双汇发展、海天味业则遭卖出。

成本下行盈利能力改善的板块:啤酒、乳制品

啤酒产量有所下滑,旺季到来有望扭转颓势。从2023年7月开始,啤酒产量同比增速转负,2024年3/4月产量则分别同比下滑6.5%/9.1%,主要原因是去年同期高基数,加上今年上半年部分地区气温较低或雨水较多,后续随夏季旺季到来,预期产量同比下滑趋缓。销量持续承压,呈下滑趋势。我国啤酒行业销量于2018年小幅企稳回升后持续下行,2020年受疫情影响同比下滑6.03%,2021年销量同比回升3.91%至4436万千升。根据Euromonitor预测,2024年我国啤酒销量预计下降至4216万千升,同比下滑1.56%。

啤酒市场规模增速放缓,提价弥补销量下降。2020年受疫情影响市场规模下滑至1469亿元,2021年销量虽不及疫情前、但市场规模实现1585亿元,恢复至疫情前水平,行业性提价一定程度上弥补了销量的持续性下滑。2022年啤酒市场规模小幅增长至1645亿元,增速放缓至3.79%。五强确立,竞争格局稳定。现阶段我国啤酒行业为寡头垄断式竞争,已形成稳定的“五王争霸”竞争格局。龙头企业们纷纷从生产效率、管理能力、盈利能力等方面发力,以占据优势地位。按营收计,2023年我国啤酒行业CR5为80.79%,其中百威亚太份额最高,占比26.12%,华润啤酒为20.89%,青岛啤酒为18.21%,重庆啤酒为7.94%,燕京啤酒为7.63%,其他企业共占19.21%,主要是以珠江、金星、兰州黄河等为代表的本土啤酒厂,和三得利、蓝带、喜力为代表的国际啤酒巨头。

经济社会稳步发展,带动需求端消费水平升级。我国经济社会发展稳步提升,人均GDP从2017年的5.96万元增长至2023年的8.94万元;人均可支配收入也从2017年的2.6万增长至2023年的3.92万元,带动需求端消费水平升级,给啤酒厂家从量增到价增、质增的转型升级提供更大空间。2004至2022年,我国限额以上餐饮业营业额逐年提升,2022年为8070.85亿元,CAGR为11.38%,保证了啤酒的消费升级场景。我国啤酒高端化不断推进,带动整体盈利水平提升。根据欧睿数据,2017年至2022年,我国啤酒市场高端产品销量占比由9.66%提升至12.61%,增长2.95pct;啤酒走向高端化有效地提升了啤酒企业的毛利率,改善整体盈利水平。头部企业纷纷搭建高端核心矩阵,抢占高地。重庆啤酒组成“6+6”品牌矩阵并淘汰“山城”品牌;青岛啤酒坚定实行“1+1”品牌策略,并推出百年之旅、一世传奇、琥珀拉格等高端产品拉升啤酒单品天花板;燕京啤酒采取“1+3”品牌发展战略,以“燕京啤酒”为主品牌,同时培育三个地方性优势品牌。

啤酒生产成本中包材占比较大,通过提价传导。从成本构成看,啤酒成本结构中占比最大的为包材成本,占52.2%;其次为制造费用18.4%;再者为原料麦芽,占11.7%,原材料及包材价格有较大影响,且常通过提价传导。大麦价格开始下行,包材价格持续缓解。23年以来啤酒成本端总体价格较22年有所下降,2022年12月大麦进口单价到达阶段性高点410.42美元/吨,23年1月出现拐点,下滑至409.73美元/吨,2023年8月商务部终止对澳大利亚进口大麦征收反倾销税和反补贴税,政策松绑进一步推动啤酒产业的成本下行,大麦价格在2024年4月下滑至273.06美元/吨。啤酒包材方面(浮法玻璃、瓦楞纸、铝锭等)价格较22年缓解较多,价格高点集中在21年Q4,后续随着上游供需缺口缩小,包材价格均进入下行期,2024年5月浮法玻璃/瓦楞纸/铝锭价格分别为1695.43/2614.27/20699元/吨。

疫情导致即饮渠道占比下降,非即饮渠道占比提升。根据Euromonitor,2022年我国非即饮/即饮渠道销量占比分别为54.6%/45.4%,疫情影响下居家饮酒场景需求增长,导致即饮渠道占比有所下降。随着疫情限制取消、酒吧与餐厅等场景重新开业,即饮啤酒将会凭借其健康、新鲜口感等优势重新抢占消费市场,即饮占比预计将提升。即饮战略更加亲民,价格定位更易被消费者接受。从均价来看,即饮啤酒均价约为传统非即饮啤酒的两倍,但又远低于高端啤酒,因此在啤酒高端化的过程中更易被消费者接受。即饮啤酒在包装、形式上更加新颖,且价格适中,更易被当前经济压力普遍较大的年轻群体接受。即饮啤酒成为重点开发领域,龙头企业带头营造消费氛围。从各大龙头啤酒企业的布局来看,许多龙头都将即饮场景作为重点开辟的新领域。且多数线下酒馆以精酿、鲜啤等高端产品为主,打造满足场景化、个性化、社交化需求的新消费场景。

我国啤酒罐化率远低于世界平均水平,有较大提升空间。2022年全球/日本/美国/中国啤酒的罐化率分别为42.33%/88.90%/66.72%/25.83%,中国啤酒罐化率显著低于其他国家和世界平均水平,仍有较大提升空间。2017-2022年中国即饮和非即饮场景罐化率均在不断提升,2022年分别达到21.76%和28.91%。供需两端共振,推动罐化率不断提升。从需求端来看,啤酒消费主力军转向Z世代,同时电商、线下便利店迅速崛起,非现饮场景增多对于便捷性要求更高,与瓶装啤酒相比,罐装啤酒印刷较为方便、美观性更强,能满足更多使用场景,有助于以多样化吸引消费者。从供给端来看,罐装啤酒方便运输,大大增加了运输半径;同时罐装啤酒相较玻瓶更具成本优势,罐装啤酒毛利率更高成为行业未来发展共识。

销量增长平稳,旺季表现景气。2023年青岛啤酒/燕京啤酒/重庆啤酒/珠江啤酒产量分别为741/393.17/282.5/140.33万吨,同比变动-5.24%/4.24%/1.54%/4.44%,销量分别为800.7/394.24/299.75/140.28万吨,同比变动-0.81%/4.57%/4.93%/4.8%,其中青岛啤酒2023年产销量同比有所下滑,主要是受到去年高基数的影响。整体来看,由于多渠道消费有所回暖,旺季表现景气,年销量有所上升。产品结构升级,吨价持续提升。自2021年起,吨价呈现持续提升势态,2023年青岛啤酒/燕京啤酒/重庆啤酒/珠江啤酒吨价分别同比提升6.35%/2.96%/0.57%/4.13%。从行业角度看,目前中国啤酒行业10元以上产品的销量占比在19%左右,未来仍有较大提价空间。同时,啤酒行业高端化趋势不改,产品结构升级红利仍在持续,叠加前期提价逐步兑现,行业吨价在未来有望持续提升。

消费需求回暖,板块表现稳中有升。申万啤酒板块2023年实现营收695.34亿元,同比增长6.16%;实现归母净利润68.49亿元,同比增长16.94%,板块表现稳中有升。板块24Q1实现营收194.22亿元,同比下降0.78%;实现归母净利润22.78亿元,同比增长16.27%。营收出现负增长,主要受去年高基数影响。营收恢复增长,产品拉高利润。24Q1青岛啤酒/燕京啤酒/重庆啤酒/珠江啤酒营收同比变动-5.19%/1.72%/7.16%/7.05%,其中青岛啤酒是受到高基数压力影响;归母净利润同比增加10.06%/58.9%/16.78%/39.37%,其中燕京啤酒涨幅较高主要是受益于U8等中高档产品延续快速增长态势,带动公司产品结构优化;而珠江啤酒纯生大单品保持较快增长,量价齐升,带动归母净利润高增。

成本压力逐季改善,盈利能力增长明显。受大麦进口政策放开与包材价格下行利好影响,啤酒板块企业毛利率表现优秀。24Q1青岛啤酒/燕京啤酒/重庆啤酒/珠江啤酒毛利率为40.44%/37.18%/47.90%/42.13%,均保持在较高水平。同时各企业都在进行费用率控制,同时餐饮渠道啤酒消费也持续复苏,使得多数企业盈利能力表现优秀,24Q1青岛啤酒/燕京啤酒/重庆啤酒/珠江啤酒净利率为15.99%/3.61%/20.94%/11.37%。其中珠江啤酒由于费率优化叠加成本下降,净利率同比增长明显。

燕京啤酒:公司紧紧围绕高质量发展主题,坚持创新驱动,以九大变革积极推动企业转型升级,通过持续推进生产、营销、市场和供应链等业务领域的变革,实现经营效益、运营效率和发展质量的同步提升。公司持续加大中高端产品布局,坚定推进大单品战略,在稳固U8核心战略地位的基础上,着力稳固塔基产品,加快提高中高档产品占比,同时创新研发取得突破,推出多款高端、超高端新品,搭建全国性产品矩阵。公司作为历史悠久的大型民族啤酒企业,具有产品、品牌和渠道等方面的竞争优势,业绩确定性强。维持“推荐”评级。重庆啤酒:2023年公司延续了销量、营收和利润三大指标全面增长势头,在扬帆27战略的开局之年实现了开门红。品牌组合方面,公司依托“本地强势品牌+国际高端品牌”的“6+6”品牌组合,构筑全价格产品矩阵,满足消费者对高品质啤酒的多元化需求。成本方面,我们认为在商务部宣布终止对澳大利亚进口大麦的反倾销税和反补贴税后,大麦价格或持续下行,公司的盈利弹性有望释放。当前,嘉士伯集团宣布“扬帆27”战略进入新的发展阶段,增加对选定增长动力的投资和支持,提高了增长目标。公司6+6品牌组合及大城市计划稳步推进,长期有望保持高端化+全国化良好势头。维持“推荐”评级。青岛啤酒:公司已成立120年,坚持“1+1”双品牌战略,市场份额排名行业第二,品牌价值稳居第一。公司加快落地青岛啤酒主品牌“1+1+1+2+N”产品组合发展,优化产品结构升级,加速打造主力大单品、高端生鲜及超高端明星产品,实现全系列多渠道产品覆盖,巩固提升了公司在中高端市场的竞争优势。同时费用管理不断精益,宣传费用投放更加精细化,盈利能力显著提升。成本端,包材价格整体呈下行趋势,大麦价格也在逐步回落,预计后续吨成本将得到改善,整体成本压力有望逐季缓解,看好全年利润弹性释放。建议关注。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)