2024医疗器械行业报告:赛诺医疗冠脉与神经介入市场分析

一、赛诺医疗:冠脉业务迎修复,神经介入构筑第二增长曲线

(一)深耕冠脉介入领域,布局神经介入打开成长空间

深耕冠脉介入领域,布局神经介入打开成长空间。赛诺医疗于2007年成立于天津,是一家根植于中国,面向全球市场,专注于高端介入医疗器械研发、生产、销售的国际化公司。经过十余年的发展,公司已建立了具有国际水平的研发、生产和运营体系,业务涵盖心血管、脑血管、结构性心脏病等介入治疗的重点领域。成立至今,公司主要产品冠脉药物洗脱支架、冠脉球囊、颅内快速交换球囊等累计使用量超过130万个,进入国内两千余家医院,全球数十万患者因此获益。公司以冠脉业务起家,同时布局神经介入领域,打造多元化业务结构,2022年实现神经介入业务营收过亿,为公司构筑第二增长曲线,有望进一步打开公司成长空间。

产品梯队逐步完善,多元化业务结构促发展。2001年,赛诺医疗前身北京福基阳光科技有限公司成立。2002年,SleekPTCA球囊导管和SUN金属裸支架获批。2007年,赛诺医疗在天津成立。2010年,生物降解药物涂层冠脉支架产品BuMA®获批。2016年,NeuroRX®成为首款在国内获批的采用快速交换技术的颅内球囊导管产品。2019年,在上海证券交易所科创板上市。2020年,颅内球囊扩张导管、冠脉药物洗脱支架HTSupreme在国内分别获批。2021年,全球首个专用于颅内动脉狭窄治疗的药物洗脱支架获批上市。公司神经介入业务逐步完成急性缺血、狭窄缺血、出血及通路的全品类差异化布局,产品梯队化布局逐步完善;2023年9月公司收购美国eLum神经介入医疗器械公司,进一步丰富公司神经领域的产品线布局,加强核心技术布局。目前,公司产品涵盖冠脉介入和神经介入两大类,包括冠脉支架、冠脉球囊、神经支架、神经球囊及相关产品,其中多款产品为国内国际领先。

(二)股权结构清晰,高管架构稳定

公司实控人为董事长孙箭华,股权结构较为清晰。董事长、总经理孙箭华通过天津伟信阳光企业管理咨询有限公司持有公司17.53%的股权,作为天津阳光广业、阳光德业和阳光永业普通合伙人持有公司1.45%的股权,合计持有18.98%的股权。公司高管架构稳定,且拥有不同学科背景及丰富的学术和工作经验。董事长孙箭华、副总经理康小然均为公司核心技术人员。董事长孙箭华博士毕业于美国佛罗里达州立大学,是京津冀生物医药产业化示范区创业领军人才。

(三)公司业绩企稳回升,盈利能力有望提升

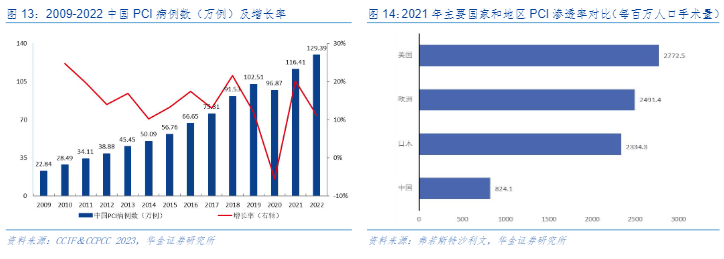

冠脉支架续标中选,公司业绩企稳回升。2019-2023Q3营业收入分别为4.36亿元、3.27亿元、1.94亿元、1.93亿元、2.45亿元。2020-2022年营业收入下降主要由于新冠疫情及国家组织实施冠脉支架集中带量采购政策影响所致。2023H1公司实现营业收入1.61亿元(+46%),归母净利润-0.30亿元(+58%),营业收入和净利润同比大幅增长,主要系:(1)2022年11月9日,国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织冠脉支架集中带量采购协议期满后接续采购文件》,开展协议期满后接续采购工作。公司最新的两款药物洗脱支架HTSupreme、HTInfinity分别以779元、839元的价格中选A组及B组,首年意向采购量近5万条,受国家二轮冠脉支架带量集中采购政策落地实施影响,冠脉支架产品销量大幅增长,2023H1冠脉介入业务营业收入同比增长57%,公司冠脉业务迎来业绩修复;(2)2023H1公司神经介入业务营收同比增长37%,主要系公司的颅内球囊和颅内支架产品同比分别增长16%和107%综合影响所致。2023年公司业绩企稳回升,预计未来随着冠脉中标产品稳定放量,神经介入新品上市贡献业绩增量,公司业绩有望恢复快速增长。

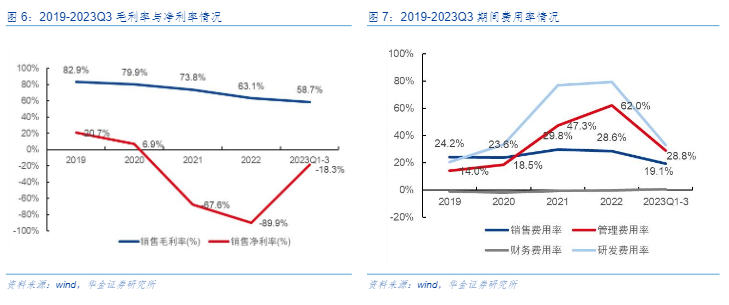

集采降价影响利润,盈利能力有望改善。公司毛利率从2019年的82.9%下滑至2023前三季度的58.7%;净利率从2019年的20.7%下滑至2022年的-89.9%,2023年前三季度(-18.3%)有所回升。毛利率逐年下降主要因为集采导致产品单位售价降低。费用率方面来看,2021-2022年公司期间费用率大幅上升,其中研发费用率和管理费用率上升幅度较大,主要由于公司拓展神经介入业务,研发人员及新项目增加所致。2023年前三季度随着营收规模体量上升,研发费用率和管理费用率均有所下降。研发费用下降主要系研发项目较少及部分研发项目进入关键里程碑,相关成本支出减少;管理费用下降主要系子公司赛诺神畅从第二季度开始正式投产,其与生产运营相关的人工成本及运营费用均不继续在管理费用中进行列支,而计入产品生产成本影响所致。预计未来随着冠脉支架销量恢复和神经介入新产品的上市,有望带动公司营收恢复增长,改善公司的盈利能力。

二、冠脉业务迎修复,创新单品上市促增长

(一)冠脉介入需求旺盛,PCI市场持续扩容

1、冠心病死亡率持续升高,冠脉介入需求旺盛

心血管疾病患者人群基数大,死亡率仍居高位。据《中国心血管健康与疾病报告2022》推算,心血管疾病(CVD)现患者人数3.3亿,其中卒中1300万,冠心病1139万,心力衰竭890万,肺源性心脏病500万,心房颤动487万,风湿性心脏病250万,先天性心脏病200万,外周动脉疾病4530万,高血压2.45亿。2020年CVD死亡率仍居首位,高于肿瘤及其他疾病。农村CVD死亡率从2009年起超过并持续高于城市水平。

冠心病死亡率持续升高,疾病治疗需求旺盛。冠心病(亦称缺血性心脏病)是CVD中较常见的一种疾病,是指冠状动脉发生严重粥样硬化或痉挛,使冠状动脉狭窄或阻塞。根据《中国卫生健康统计年鉴2021》统计,2020年中国城市居民冠心病死亡率为126.91/10万,农村为135.88/10万。2012年以来,冠心病死亡率持续上升,农村地区上升明显,到2016年已超过城市水平。2013年中国大陆15岁及以上人口冠心病的患病人数约为1139万,比2008年第四次国家卫生服务调查的全年龄段冠心病患病人数增加了约108万。近30年来,中国人民的健康状况得到了极大改善,人均预期寿命和健康预期寿命明显增加。一项研究表明,2010-2030年中国致死性和非致死性冠心病事件会继续增加,且主要发生在年龄65~84岁的老年人群中。随着人口老龄化进程的加速,心血管病危险因素对居民健康的影响越加显著,预计中国冠心病发病率仍持续增高,带来对心血管介入治疗器械的旺盛需求。

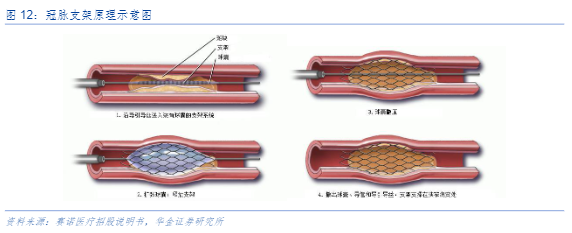

PCI是冠心病主要治疗方式,较药物治疗和外科手术治疗优势显著。目前,冠心病的治疗方法主要有药物治疗、外科搭桥手术治疗和经皮冠状动脉介入治疗(percutaneouscoronaryintervention,PCI)三种方式。药物治疗是冠心病的基础疗法,它可以缓解心绞痛症状和稳定病情,某些药物也可以延缓或减轻冠状动脉粥样硬化的发展进程。外科搭桥手术是在开胸的情况下,用患者自己的一段静脉或动脉血管连接发生狭窄或闭塞的冠状动脉的两端,建立起可恢复冠脉血流通过的旁路,这种手术是开展最早、现今仍被广泛采用的外科治疗方法。PCI是近五十年逐步发展起来的治疗冠心病的一种新的治疗方法,是在不开刀暴露病灶的情况下,在血管、皮肤上作直径几毫米的微小通道,或经人体原有的管道,在影像设备(血管造影机、透视机、CT、MR、B超等)的引导下对病灶局部进行治疗的创伤最小的治疗方法。由于PCI的风险和费用较低,且与外科搭桥手术相比仍有类似的治疗成功率,因此通常是治疗冠状动脉疾病的首选方法。在PCI手术中,首先使用半顺应性球囊预先扩张血管,然后放置支架或药物涂层球囊以疏通堵塞的血管。

2、PCI技术快速更新迭代,药物洗脱支架为目前主流产品

PCI技术最早始于20世纪70年代,经历了五十年的发展,目前已经比较成熟。迄今为止,PCI技术的发展主要经历了经皮冠状动脉腔内成形术(percutaneoustransluminalcoronaryangioplasty,PTCA)、裸金属支架(baremetalstent,BMS)、药物洗脱支架(drugelutingstent,DES)三个阶段;在后两个阶段,冠脉支架产品取代了球囊,并且由裸金属支架向药物洗脱支架演化。

第一阶段:PTCA阶段1977年,为治疗冠心病,德国外科医生AndreasGruentzig首次通过经皮穿刺股动脉,逆行送入前端有加压充液球囊的导管(即PTCA球囊导管),对冠状动脉的狭窄病变进行机械扩张,使血流通畅,心肌供血改善,从而有效缓解临床症状,降低心肌梗塞的发病率。PTCA手术有其自身的限制性,由于球囊扩张对血管壁造成一定损伤,术后将引起修复反应,扩张部位内膜纤维细胞增生,在术后数月至一年内发生再狭窄的概率可高达40-50%。

第二阶段:裸金属支架阶段冠状动脉血管内支架植入术是在PTCA手术的基础上,置入一种由医用金属材料制成的支架,以防止血管弹性回缩和有效处理PTCA术中内膜撕裂、血管痉挛造成的血管闭塞等并发症,减少术后再狭窄的发生率。冠脉支架原理示意图如下:

1986年,法国医生JacquesPuel和UlrichSigwart首先将冠脉支架植入手术应用于临床,开创了这一领域的新纪元。1994年,原美国强生公司旗下Cordis业务部门(已被康德乐收购,以下简称“Cordis”)上市了Palmaz-Schatz冠脉支架,成为全球第一个成功的冠脉支架产品。冠脉支架产品因其对冠心病等心血管疾病的治疗具有的重要意义而具有重要社会价值与经济效益。但是,由于植入支架造成血管内膜增生,冠状动脉血管内支架植入术的再狭窄率仍有20%~30%;同时,由于支架的植入在血管内放入了永久性的金属支撑物,影响血管的正常收缩和舒张活动。

第三阶段:药物洗脱支架阶段

裸金属支架的植入造成血管撕裂,会刺激血管内平滑肌细胞增生,引起再狭窄。2002年,Cordis上市了全球第一个DES——Cypher支架。药物洗脱支架采用生物相容性良好的聚合物,并将增殖抑制药物涂覆在支架表面,从而缓慢释放其所载药物,从而达到抑制细胞增生的目的,降低再狭窄发生的机率。2003年,美国FDA批准药物洗脱支架应用于临床,其术后一年再狭窄发生率降为5%-10%左右。

药物洗脱支架尽管为临床解决了裸金属支架时代的术后高比例再狭窄率的问题,但该类产品相比于裸支架,使用了增殖抑制药物和载药高分子层,产品设计和工艺局限性造成内皮化愈合的障碍,存在会引发高死亡率的晚期血栓(平均发生在支架植入后18个月)隐患,因此相比金属裸支架,患者需要更长时间服用双重抗血小板凝结药物。此外,因内皮愈合不良而引起的顾虑还包括:再狭窄的再追赶、晚期贴壁不良(血管正向重塑)、微血管瘤、长期抗血小板治疗带来的各类出血风险和不便等。因此,近年来可降解聚合物载体药物支架、无聚合物载体药物支架及生物可吸收支架(BVS)等基于不同技术方向、设计理念的产品陆续推出。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)