2024汽车行业投资策略与市场趋势分析报告

投资建议:关注自主品牌崛起和增量零部件机遇

行业背景:汽车行业迎来科技大时代,百年汽车技术变革叠加整体成长向成熟期过渡。电动化、智能化、网联化加速发展,汽车电动化的核心是能源流的应用,电动化方面围绕高能量密度电池、多合一电驱动系统、整车平台高压化等方向升级;汽车智能化的核心是数据流的应用,智能化方面随着5G技术应用,智慧交通下车路协同新基建进入示范,汽车智能化水平提升,2024年预计更多搭载激光雷达、域控制器、具备L2+级别车型量产(尤其是自主及新势力品牌),L3高阶智能驾驶进入元年时刻。百年汽车变革加速,电动、智能、网联技术推动汽车从传统交通工具向智能移动终端升级,创造更多需求。特斯拉鲶鱼效应,颠覆传统造车理念,推动电子电气架构、商业模式变革,带来行业估值体系重估,造车新势力和传统整车相继估值上升。行业中长期展望:中国汽车行业总量从成长期向成熟期过渡,呈增速放缓、传统产能过剩、竞争加剧、保有量增加的特点。电动化智能化带来传统汽车转型升级的结构性发展机遇,行业新旧动能切换。中长期预计国内汽车总量产销未来20年维持2%年化复合增速,2022年新能源汽车销量689万辆,同比增长93.4%,2023年新能源汽车销量949.5万辆(+38%),预计2024年新能源汽车销量1150万辆(+21%),电动智能汽车是汽车板块中高景气赛道。行业复盘:中国汽车工业发展从20世纪50年代开始,1956年7月长春第一汽车制造厂内第一批解放牌汽车成功下线,1974年中国汽车产量突破10万辆,1992年突破100万辆,2009年突破1000万辆,2013年突破2000万辆,2023年突破3000万辆。2010年是国内汽车行业增速的分水岭,国内汽车产量增速从两位数下降至个位数,行业处于震荡向上阶段,增长依赖于国内经济上行,以及汽车消费政策的刺激。

中国的汽车市场从2000-2010年处于快速发展阶段,期间产量从207万辆提升至1827万辆,年均复合增速为24%,2010-2022年行业从1827万辆增长至2718万辆,年均复合增速为4%,国内整体乘用车市场增速有所放缓。从产销量情况看,2018年中国汽车工业历史出现首次销量下滑,主要因为在2016、2017年政策补贴后第一年,行业受到政策刺激消费的挤出效应明显;在去杠杆、国内经济下行背景下2019年销量持续下滑;2020年国内受到疫情冲击,汽车产业遭受冲击;2022年下半年行业受到购置税减征的刺激销量有所恢复,全年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆,同比增长3.4%和2.1%;2023年以来,在优质供给、更大的行业优惠(新车价格更有性价比、老车降价)、出口的高增长催动下,汽车行业产量/销量达3016/3009万辆,产销创历史新高。

2024年4月26日,商务部、财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知,通知明确,自细则印发之日至2024年12月31日期间,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车,并购买纳入工业和信息化部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车,给予一次性定额补贴。其中,对报废上述两类旧车并购买新能源乘用车的,补贴1万元;对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的,补贴7000元。补贴范围:自细则印发之日起,至2024年12月31日,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前(含当日)注册登记的新能源乘用车,并购买纳入工业和信息化部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车,给予一次性定额补贴。补贴金额:对报废上述两类旧车并购买新能源乘用车的,补贴1万元;对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的,补贴7000元。补贴资金管理:汽车以旧换新补贴资金由中央财政和地方财政总体按6:4比例共担,并分地区确定具体分担比例。其中,对东部省份按5:5比例分担,对中部省份按6:4比例分担,对西部省份按7:3比例分担。在本次细则之前,国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知:开展汽车以旧换新,加大政策支持力度,畅通流通堵点,促进汽车梯次消费、更新消费。组织开展全国汽车以旧换新促销活动,鼓励汽车生产企业、销售企业开展促销活动,并引导行业有序竞争。商务部等14部门关于印发《推动消费品以旧换新行动方案》的通知:加大财政金融政策支持力度。中央财政与地方政府联动,安排资金支持汽车报废更新,鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。因此本次细则是在上述行动方案基础上,针对报废更新所做的具体部署。

预计本轮以旧换新补贴力度与2022年类似,预计刺激100-150万辆左右销量1、本次以旧换新政策对应存量市场根据中国汽车报,截至2023年底,国三及以下排放标准燃油乘用车保有量约1370.8万辆,以及车龄超过6年以上的新能源乘用车保有量约为83.7万辆(此为2018.4月之前销量的新能源乘用车保有量,2015-2018年新能源乘用车累计销量为130万辆),即符合政策补贴目标市场约为1454.5万辆。2、本次以旧换新政策力度敏感性测算本次政策可以解读为,符合补贴的乘用车存量空间是1455万辆,政策在每年自然报废的基础上,进一步将其转化为购车需求。

(1)根据存量市场看需求空间假设在1455万辆的存量市场中,今年因为以旧换新政策刺激30%/40%/50%比例的消费者进行以旧换新,对应需求量为450/600/750万辆。(2)每年报废量假设假设15年报废周期,2024年报废量参考2009年乘用车零售量(841万辆),本次政策周期为8个月,预计4月底政策实施起至2024年年底的报废量约600万辆,假设在补贴政策下,该600万报废车辆全部转换兑现为新车需求,则以旧换新补贴覆盖量级为600万辆。(3)根据前两次政策刺激的边际效应测算增量需求(1)、(2)是对补贴受益对象做敏感性分析,综合假设在450-750万辆之间。在此基础上分别假设购买新能源乘用车、燃油乘用车比例,我们做政策补贴金额敏感性分析如下,对应补贴金额在500亿元左右,根据购置税减征的刺激力度,假设边际增量效应为0.2-0.3万辆/亿元,对应带动100-150万辆增量需求。综上,我们认为本轮以旧换新补贴可以带动100-150万辆的销量提振。

根据中汽协数据,2023年我国汽车销量3009万辆,创历史新高,2024年汽车预计销量3100万辆左右,保持平稳增长。2023年汽车市场呈现出三大亮点:一是汽车产销创历史新高;二是新能源汽车延续了快速增长势头;三是汽车出口再创历史新高,2023全年达到491万辆规模。2023年,我国汽车整体销量3009万辆左右,创历史新高,2024年汽车销量预计在3100万辆左右,保持平稳增长,其中2024出口550万辆,同比增长12%,新能源汽车1150万辆,同比增长21%。新能源乘用车方面,崔东树预计,2024年新能源乘用车批发量达到1100万辆,增量为214万辆,同比增长19%,渗透率达到40%,预计保持较强增长势头。

结合中汽协预估,以及前述讨论,我们预计本轮以旧换新政策可以拉动100-150万辆增量销量,预计本次以旧换新补贴政策有望拉动全年乘用车销量增速上调4-6pct,我们以2024年乘用车批发(含出口)销量增速预期提振至8%左右。

投资建议:推荐自主品牌崛起(重视华为、小米入局)和增量零部件(电动、智能)机遇

自主崛起方向:电动智能化背景下,看好国产品牌车企全球地位提升。当前自主品牌车企主要有三类,1)传统车企(诞生于燃油车时代,积极转型且收获成效,包括比亚迪、长安、长城、吉利、奇瑞等,后续看好出海及华为赋能下的销量增长);2)新势力品牌(电动化时代开始跨界入局的蔚来、小鹏、理想等,2023年开始积极转型智能化);3)科技/消费电子转型车企(华为、小米等入局,该类企业有强渠道流量积累及操作系统等软件生态能力,成长迅速)。看好以上三类企业带动国产汽车全球份额提升。增量零部件:1)数据流方向关注传感器、域控制器、线控制动、空气悬挂、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。2)能源流方向:关注动力电池、电驱动系统、中小微电机电控、IGBT、高压线束等环节。标的方面推荐福耀玻璃、伯特利、华阳集团、星宇股份、德赛西威、科博达、保隆科技、玲珑轮胎、骆驼股份等。自主品牌凭借三电底层技术及供应链支持、快速研发响应和灵活激励机制、类消费品的商业模式,逐渐取代百年以来合资/外资车企在国人心目中的强势地位,以长城、比亚迪、吉利为代表的混动平台,以“蔚小理”、华为智选、广汽埃安、吉利极氪等新势力/新品牌推进的爆款单品,2021年起销量快速爬升,2022-2023年新车型持续推出,中长期规划高增长,核心自主整车及其产业链面临较大发展机遇。考虑当前国内电动化渗透率已近40%,自主品牌车企后续成长空间主要在出海、智能化转型,我们特别推荐关注具备渠道及软件算法优势的新势力、华为、小米汽车产业链。我们预计2024年新能源乘用车1080万辆,同比增长20%。

比亚迪/特斯拉/吉利汽车/长安汽车/长城汽车2023年的新能源乘用车销量分别为301/95/49/44/26万辆,预计2024年的新能源销量分别为350/90/75/70/40万辆,分别同比+16%/-5%/+54%/+59%/+53%。蔚来/小鹏/理想/零跑/埃安2023年的销量分别为16/14/38/14/48万辆,预计2024年的销量分别为20/20/60/30/48万辆,分别同比+27%/+47%/+60%/+108%/0%。2023年这15家重点车企的新能源乘用车合计销量为731辆,我们预计2024年的合计销量为942万辆,同比增长29%。

增量零部件:增量零部件主要围绕数据流和能源流两条线展开,数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互(HUD、中控仪表、车灯、玻璃等);能源流(双碳战略下核心是电流)从获取、储存、输送、高低压转换、经OBC到1)大三电(高压动力电池、电控及驱动电机)以支持智能驾驶“大运动”(线控制动和转向等平面位移)、2)小三电(低压电池、中小微电控及电机)以支持车身各种“精细运动”(鹰翼门、电吸门把手、电动天窗、空气悬架等车内形变)。标的方面推荐星宇股份、福耀玻璃、德赛西威、拓普集团、华阳集团、伯特利、上声电子、科博达、玲珑轮胎等。

核心假设或逻辑的主要风险第一,宏观经济下行,车市销量持续低迷,整车行业面临销量下行风险和价格战风险,零部件行业面临排产减少和年降压力。第二,新能源汽车替代传统燃油车后,部分机械式零部件行业(比如内燃机系统)的消失。

2023年年报及2024年一季报业绩

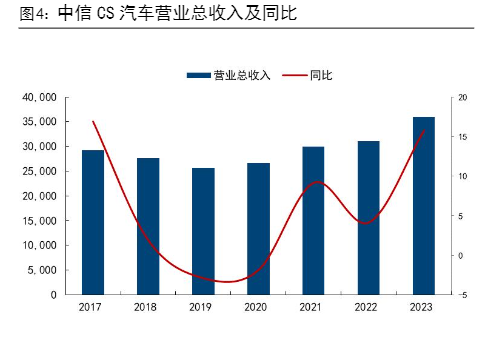

2023年报:迈过规模效应的门槛,实现整体毛利率持续改善2023年,中信CS汽车实现营业总收入35973亿元,同比增长16%;归母净利润1240亿元,同比增长39%。中信CS汽车的营业总收入在2019年触底后,近几年稳健回升,并创2017年以来的新高。我们认为主要原因有三:1)汽车销量增长:根据中汽协的数据,2023年汽车销量为3009万辆,同比增长12%,市场规模有所扩大。

2)新能源汽车渗透:新能源汽车单价普遍高于传统燃油车,在行业总销量小幅波动的背景下,新能源汽车加速渗透,推动整个行业的销售规模突破了原有瓶颈;3)自主品牌崛起:自主品牌的市场份额近2年明显提升,自主品牌汽车的销售收入直接计入国内整车厂的销售收入中,但是合资品牌的销售收入往往并不计入国内整车厂的销售收入。归母净利润同样在2019年触底,持续反弹,但是反弹力度相较于营业总收入更强,我们认为主要原因有三:1)原材料价格下降:2024年碳酸锂价格下降,拉低整体主机厂的制造成本。2)出口业务增长:零部件公司(海外建厂+跟随主机厂出口等)及整车(2023年我国成为全球汽车出口第一)公司在2023年出口业务增长良好,一定程度提升整体盈利能力。3)规模效应持续释放:我国汽车销量尤其是新能源汽车销量持续提升,促进整体规模效应的释放。部分主机厂(如比亚迪等)迎来销量和利润爆发期,零部件公司也跟随终端客户的放量实现量利双增。

CS汽车的营业总收入同比增速的中位数为13%,归母净利润同比增速的中位数为18%。营业总收入方面,同比增速小于0的公司有50家,占比为20%,同比增速超过20%的公司有86家,占比为34%。归母净利润方面,同比增速小于0的公司有85家,占比为34%,同比增速超过50%的有70家,占比为28%。利润增速的分化相较于收入更加明显。

从毛利率走势来看,2018-2021年,中信CS汽车的毛利率持续下降,在2022年实现触底反弹,在2023年实现毛利率15.4%,从净利率走势来看,中信CS汽车的净利率从2017年开始持续下滑,在2023年实现反弹,我们认为主要原得益于规模效应的释放、原材料成本的下降等因素,叠加业务的成熟,部分公司开始走向经营上行周期。新能源汽车的渗透率在2023年来到了32%(中汽协数据),预计有望带来规模效应的持续释放,实现盈利能力的持续改善。

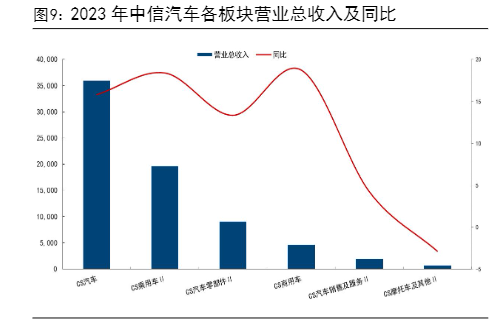

2023年,CS乘用车II/CS汽车零部件II/CS商用车/CS汽车销售及服务II/CS摩托车及其他II的营业总收入分别为19629/9040/4655/1948/701亿元,分别同比+18%/+13%/+19%/+4%/-3%;归母净利润分别为598/418/174/4/47亿元,分别同比+34%/+21%/+131%/+116%/+5%。

2023年,CS汽车/CS乘用车II/CS汽车零部件II/CS商用车/CS汽车销售及服务II/CS摩托车及其他II的销售毛利率分别为15%/14%/18%/18%/8%/20%,销售净利率分别为4%/3%/5%/4%/0%/6%

CS乘用车II和CS汽车零部件II是CS汽车内部的前两大板块,乘用车收入及利润规模更大,汽车零部件的毛利率与净利率更高。总体稳健增长,走势趋于一致。但是CS汽车销售及服务II在2023年的收入、利润增长较缓,我们认为主要是新能源汽车的浪潮对传统汽车的销售服务模式带来一定冲击。CS乘用车II:比亚迪表现优秀,传统车企各有亮点2023年,CS乘用车II实现营业总收入19629亿元,同比增长18%;归母净利润598亿元,同比增长34%。

2023年,CS乘用车II的销售毛利率/销售净利率分别为14%/3%,分别同比增长了1.4/0.1个百分点。

截至2024年4月30日,CS乘用车II共有10家上市公司(包含长安B)。其中,营业收入同比增长的有10家,归母净利润同比增长的有7家。比亚迪的营业收入、归母净利润均实现了较大幅度的增长,财务表现领跑行业。长安汽车受益于UNI系列的优秀表现,归母净利润实现了较大幅度的增长。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)