2024汽车电子行业报告:均胜电子智能驾驶与安全领域前瞻

1.均胜电子:全球汽车电子及汽车安全领域Tier1供应商

1.1布局汽车电子及汽车安全两大业务

公司是全球领先的汽车电子与汽车安全供应商。宁波均胜电子股份有限公司成立于2004年,总部位处中国浙江省宁波市,是全球汽车电子及汽车安全领域的顶级tier1供应商,主要致力于智能座舱、智能网联、智能驾驶、新能源管理和汽车安全系统等的研发、制造与服务。公司业务架构分为智能汽车技术研究院、新能源研究院、汽车电子事业部与汽车安全事业部,并于全球各汽车主要出产国设有研发中心和配套工厂。

公司主营汽车电子及汽车安全两大业务板块。1)汽车电子:①智能座舱:公司向车企提供从座舱域控制器、操作系统至应用层的软硬件智能座舱完整解决方案,致力打造智能座舱新生态与出行服务安全,产品包括驾驶中控模块、中央控制面板等人机交互产品和智能座舱域控制器。②智能驾驶:公司着力构建智能驾驶全栈能力,开展从L0-L4级自动驾驶技术研发,现营业务中包括激光雷达、车路协同和智能驾驶域控制器等。③新能源管理:产品方向涵盖电池管理、车载功率电子等,已为宝马、奔驰、大众等车企提供新能源管理类产品。2)汽车安全:提供全品类的主被动安全产品,其中主动安全包括驾驶员车内监控(DMS)、乘员车内监控(OMS)、高压电路断路器(PBD)、顶升器(HoldLifter)、离手检测等,被动安全包括安全气囊、安全带、智能方向盘等。公司作为汽车安全领域领导者,产品已应用于全球超60个客户和300种车型。

股权结构集中且稳定,子公司各司其职。公司实际控制人为王剑锋先生,截至2024年第一季度,其直接或间接持有公司股份合计21.7%,股权较为集中,自2010年以来,公司实控人从未发生变更。公司旗下包括均胜群英、PrehGmbH、均胜安全、均联智行4家公司。其中,均胜安全公司主要专注于汽车被动安全系统的设计制造,产品包括安全气囊模块、方向盘以及汽车安全系统集成,均联智行主要从事智能驾驶、智能座舱、智能网联业务。

1.2深耕汽车零部件行业二十载,助力全球汽车行业智能化转型

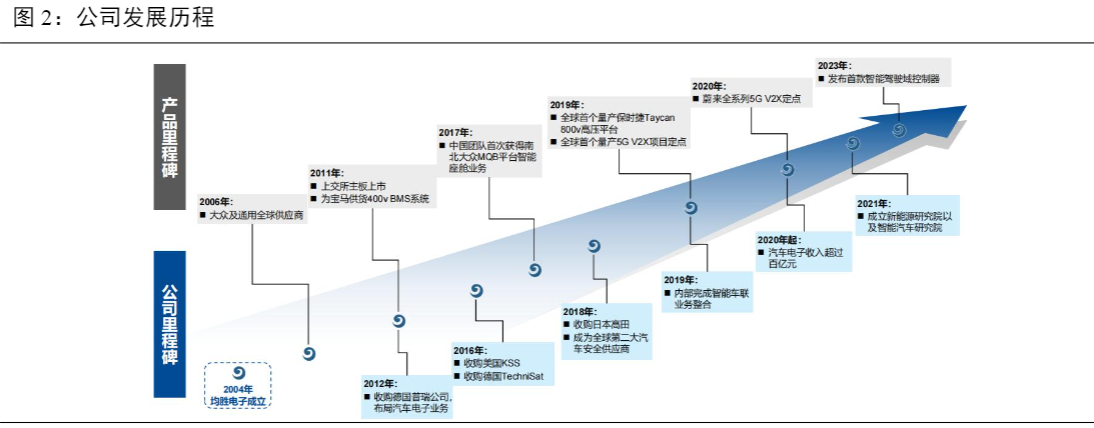

公司起家于汽零功能件,后切入汽车安全及汽车电子业务。公司成立于2004年,初期产品涉及发动机涡轮增压进气系统、空气管理系统等高端功能件,2006年开始向大众、通用、福特等客户供货。2008年-2010年,公司进入快速成长期,2008年公司晋级成为大众A级供应商和通用的全球供应商,2010年公司与德国普瑞在宁波成立合资公司,更加专注于汽车电子业务。2011年公司在上交所上市,次年公司并购德国普瑞,海外实体布局拓展至德国、美国、葡萄牙等国,全球化程度不断提高。2016年开始公司进行全球资源整合优化,2018年并购日本高田,与KSS整合成为均胜汽车安全系统。2021年公司设立均胜智能汽车技术研究院和均胜新能源研究院,前瞻布局,创新研发。目前,均胜电子已形成智能座舱、智能驾驶、新能源管理和汽车安全等业务齐头并进的良好局面,踏上了发展新征途。

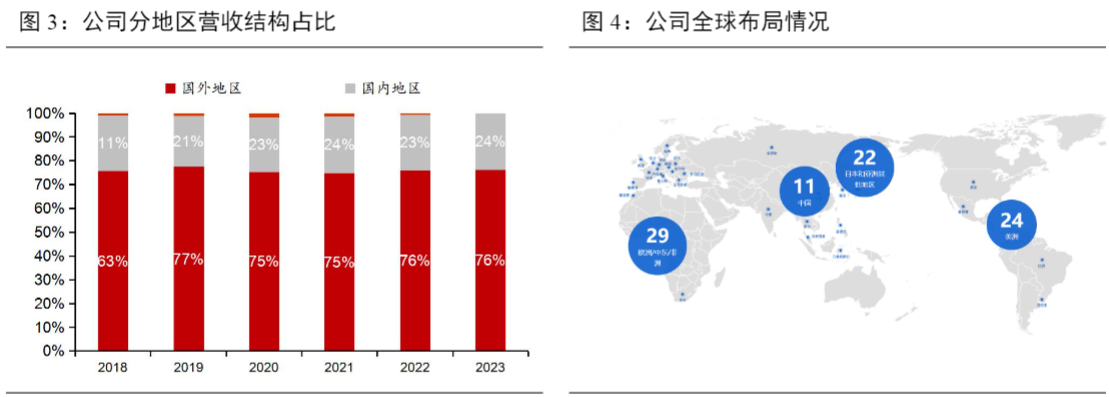

深化全球布局,海外业务占比较高。公司快速响应中国汽车品牌出海需求,赋能中国车企进行海外布局。公司目前在全球拥有员工超过4万人,在德国、美国、葡萄牙、罗马尼亚、墨西哥、日本等主要汽车出产国均配套有相应的制造基地或研发中心,特别是中国车企出海热门的东南亚、墨西哥、匈牙利等海外地区,均已深耕多年。同时,公司结合全球汽零行业的发展趋势和订单情况,持续推进全球产能的优化布局,包括推进产能向低成本国家/地区和中国转移,协调提升欧洲、美洲的产能利用率,尤其是对全球平台性项目的产能规划,利用亚洲区优秀运营管理能力和经验以及供应链优势,通过全球布局、平台化设计及精益生产等方式,实现降本增效,提升产品利润率。从收入地区分布看,公司国外地区收入占比近年来保持在约70%水平,贡献大部分收入。

1.3业绩拐点显现,盈利能力持续修复

2023年业绩量利齐升,公司重回增长快车道。2020-2021年受车规级芯片短缺、上游原材料涨价及全球供应链波动影响,公司业绩短暂承压。2022年公司实现扭亏为盈,2023年公司实现营收557.3亿元,同比增长11.92%;归母净利润10.8亿元,同比高增174.8%,盈利持续修复。2024Q1公司实现营收132.8亿元,同比+0.42%,归母净利润3.1亿元,同比+53.1%。我们认为先前不利因素扰动陆续出清,后续随安全业务整合推进,汽车电子订单逐渐放量,公司业绩有望重拾增长势头。

盈利能力持续修复,降本增效成果显著。盈利能力方面,公司2023年分别实现销售毛利率/销售净利率15.09%/2.23%,同比+3.13pct/+1.76pct,2024年第一季度分别实现毛利率/净利率15.51%/2.86%,同比+2.55pct/+1.43pct,盈利能力持续提升,主要系外部环境好转叠加汽车智能电动化趋势,公司汽车电子业务收入规模增长,同时公司推进欧洲、美洲地区高成本产能转移,提质增效成果显现。费用方面,公司期间费用率持续改善,2023年公司销售/管理/研发/财务/期间费用率分别为1.42%/4.73%/4.56%/1.60%/12.31%,同比-0.28pcts/-0.05pcts/+0.27pcts/+0.64pcts/-0.57pcts。2024年第一季度销售、管理费用率再度改善,分别降至1.09%和4.60%。

汽车安全业务基本盘稳固,汽车电子业务占比快速提升。2023年公司汽车安全业务和汽车电子业务分别实现营业收入385亿元和168亿元,毛利率分别为12.8%和20.7%,分别同比+3.6pct/2.1pct,其中汽车安全营收占比高达70%,为公司的基础业绩保障,而汽车电子业务技术难度大,壁垒高,盈利能力更强,近年来在汽车电动化、智能化趋势背景下,公司不断开发头部主机厂客户,智能座舱订单饱满,逐步贡献业绩,收入占比持续提升,公司整体毛利率稳健增长。

2.智能驾驶:感知层、决策层、网联层多点布局,打造全新增长极

2.1准入政策出台+大模型应用+城市NOA落地+FSD入华,共驱智驾大时代来临

政策标准密集出台,引领智能驾驶商业化落地。2023年7月以来5个月内密集出台3份国家级别智驾相关政策及标准文件,政策拐点信号显现。工信部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部四部委于2023年11月发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,全面推动L3及L4级别的高阶智驾商业化落地,首次明确高阶智驾相关主体责任划分,进一步明确智能网联汽车在产品技术、过程保障、测试验证等方面的准入要求。

“轻地图、重感知”大势所趋,特斯拉BEV+Transformer方案成为业内主流,技术路线渐趋收敛。特斯拉于2021年在AIDay上推出基于BEV+Transformer大模型,重感知轻地图的自动驾驶解决方案,打开智驾行业新篇章,后续持续拓展更新,2022年引入占用网络(OccupancyNetwork)算法;2023年11月推出FSDV12版本,引入端到端融合大模型。

相比于传统2D+CNN路线,BEV+Transformer方案优势显著。1)感知能力提升,可实现城市NOA功能。融合大规模、多模态数据,实现端到端输出,避免独立模块的级联误差,具备更优秀的环境感知能力、复杂路况处理能力和预测准确性;2)降低主机厂数据成本。具备数据闭环能力,通过减少车端无效数据采集、制定合理存储方案以及提升仿真测试的场景覆盖度降低数据采集、标注以及存储成本。3)长尾场景感知、决策能力更强。4)降低对高精地图的依赖,实现降本增效。一方面,省去高额购买、维护费用,同时避免了高精地图的长时间的审批和数据采集流程,缩短产品研发及量产周期,提升NOA开城速度。

1)车企方面:新势力自研进度领先,中高端车型率先搭载。小鹏自研城市领航辅助系统XNGP,其核心感知为基于Transformer的BEV视觉感知系统Xnet,辅以激光雷达作为安全冗余,全系搭载于2024款G9,选配于P7i、G6等高端车型。理想自研辅助驾驶系统ADMax3.0,在BEV+Transformer架构基础上,结合神经先验网络NPN、信号灯意图网络TIN,增强系统对环境、信号灯的感知能力,并通过NeRF提升Occupancy的远距离分辨率,更加精准识别通用障碍物的边界,实时还原车辆行驶环境,代表车型L7/8/9Max版本。蔚来辅助驾驶系统NOP+在感知端采用BEV+Occupancy,与其自研自动驾驶系统NAD采用同一技术栈,在实现更低频率接管的辅助驾驶基础上,还开发了高速换电站自主换电的独特功能,搭载于ES8。

2)Tier1方面:科技企业AI技术储备丰富,积累周期较短,快速入局。华为自研ADS高阶智能驾驶系统,1.0版本实现基于Transformer的BEV架构,2023年4月发布的ADS2.0版本增加自研GOD网络,可实现无高精地图智能驾驶。百度Apollo在应用BEV环视三维模型的基础上,基于自身生态体系搭载文心大模型。地平线推出基于征程5芯片的纯视觉BEV感知原型方案,并提出“感知决策一体化”的自动驾驶通用大模型UniAD,将智驾流程融合到基于Transformer的端到端网络框架中。

商业化落地:2023H2各车企城区NOA密集推出,通勤NOA为主要落地形式。据高工智能汽车数据,2023年1-9月,中国市场(不含进出口)乘用车前装标配(软硬件)NOA交付新车37.73万辆,同比+151.2%。据佐思汽研统计,2023年1-9月国内乘用车高速NOA渗透率为6.7%,同比+2.5pcts;城市NOA渗透率为4.8%,同比+2pcts;预计全年高速NOA渗透率将接近10%,城市NOA超过6%。

落地形式方面,通勤NOA成为NOA从高速向城市过渡的主流中间模式。通勤NOA(或称记忆行车/AI代驾)基于相对固定的路线进行重复式训练,可在不依赖高精地图的情况下提高“进城”的速度。据高工智能汽车,高速NOA场景占市民出行时长的约10%,高速NOA+通勤NOA可覆盖85%左右,在稍稍增加传感器硬件和算力成本的同时,便可大幅提升用户可感知价值。

各大车企通勤NOA于2023年H2集中推送,有望先于城区NOA落地。小鹏于2023年3月首个提出通勤模式(AI代驾)概念,城市NOA开城和AI代驾双线并举,后者在2023年10月开启小规模测试,在年内向部分用户开放。大疆于2023年4月推出成行平台,实现32TOPS算力平台记忆行车,已于9月上车宝骏云朵灵犀版。理想于2023年6月在北京望京地区开启通勤NOA功能测试,8月宣布其通勤NOA将在年内落地100城市。毫末智行于2023年10月发布HP370智驾方案,实现通勤NOA,同月百度推出ApolloCityDriving,实现通勤模式。

智驾大时代来临在即,高阶智能驾驶渗透率有望快速提升。我们认为,受益于BEV+Transformer方案日趋成熟、高阶智驾政策框架及准入标准逐步明晰、城区及通勤NOA功能规模化上车以及FSD入华进程加速,国内智能驾驶有望进入快速放量阶段。据佐思汽研预测,到2026年前装L2++(支持高速NOA和行泊一体)乘用车销量预计可达624万辆,前装L2+++(支持城区NOA+AVP)乘用车销量预计可达183万辆,假设2026年乘用车销量为2600万辆,则L2++和+L2+++级别智能驾驶渗透率预计分别达24%和7%。

2.2域控制器:把握市场扩容及格局分化机遇,全栈布局寻求0-1突破

智能化快速发展,域集中式架构应运而生。传统的汽车E/E架构采用分布式架构,即车辆各功能由不同且独立的ECU控制,各个ECU通过CAN和LIN总线相连,整车需集成几十上百个ECU。为满足智能汽车高算力、强通讯、软件高效升级需求,德尔福、博世等ECU供应商陆续引入“功能域”的概念,通过划分不同功能域的方式来集中控制不同ECU,推动域集中式升级。域控制器是域集中式架构的核心,拥有强大的硬件计算能力、集成丰富的软件接口和通讯接口,系统功能集成度明显提高。

整车E/E架构持续演进,当前处于分布式架构向域集中式架构过渡阶段,智驾域控制器渗透率有望快速提升。按博世E/E架构演进路线来看,汽车电子电气架构将从分布式架构(模块化、集成化)向域集中(域控制集中、跨域融合)发展,最终实现中央集中式(车载电脑、车云计算)架构。目前,大部分主机厂使用混合域架构,形成“分布式ECU+域控制器”的过渡方案,新势力及部分自主车企(长城、比亚迪、吉利等)已率先进入域集中架构阶段,合资、外资车企陆续跟进,当中部分领先企业已开始尝试探索跨域融合架构与中央计算架构,如理想L9按功能融合将全车划分为“智能驾驶域+智能座舱+车辆控制域”,特斯拉按位置融合将全车划分为“中央计算+前车身控制域+左车身控制域+右车身控制域”。

预计2027年国内智能驾驶域控制器市场规模945亿元,2022-2027年CAGR达65%,2030年国内智能驾驶域控制器市场规模1627亿元,2025-2030年CAGR达28%。测算关键假设包括:1)国内乘用车销量:根据中汽协预测,2023年国内乘用车销量预计达2600万辆,我们假设随宏观经济复苏,乘用车销量在2024-2030年保持每年1-3%增长。2)智能驾驶渗透率:考虑到受益于大模型技术逐步成熟、政策框架不断完善及商业化落地加速等因素,L2及以上级别智能驾驶有望快速提升,假设到2030年L2/L2+、L2++、L2+++和L3/L4级别智能驾驶渗透率分别达32%、30%、12%和8%。3)单车价值量:考虑到不同级别域控价格分化和规模效应、技术降本,我们假设2023年L2/L2+、L2++、L2+++和L3/L4级别智能驾驶域控制器单车价值量分别为2500元、5000元、10000元和30000元,且单车价值量呈逐年下降趋势。

智驾域控当前竞争格局较为分散,行业待进一步整合分化。据盖世汽车数据,剔除特斯拉代工厂和硕份额后,2022年国内智能驾驶域控制器CR3、CR5分别为28%和41%,行业处于快速成长初期,格局较为分散,绝对龙头仍未明确,TOP5玩家由德赛西威、veoneer、博世等头部域控Tier1厂商组成。从竞争主体角度看,国内智驾域控市场玩家可划分为整车企业、Tier1、Tier0.5、Tier1.5四类主参与者。1)整车企业:智能驾驶成为整车产品差异化的核心,技术及自研能力强的整车企业为提升核心竞争力选择全栈自研+硬件代工模式,如特斯拉、蔚来。2)Tier1:作为芯片厂商、软件供应商和主机厂之间的桥梁,提供软硬件一体的智驾全栈解决方案,包括以博世、大陆为代表的传统外资Tier1和以德赛西威、经纬恒润、均胜电子为代表的本土Tier1。3)Tier0.5:深度介入主机厂产品研发、设计、制造、运营全生命周期,典型代表包括毫末智行、华为智选车模式。4)Tier1.5:诞生于软硬件解耦趋势下,主攻域控基础软件平台,向上支撑主机厂掌控自主开发权,向下整合芯片、传感器等Tier2的资源,如东软睿驰、中科创达。

我们认为,国内驾驶域控制器格局演绎主要围绕三条主线:1)本土Tier1厂商崛起。一方面,国内车企市场份额持续提升且域控制搭载率明显高于合资车企,据乘联会数据,自主品牌在国内乘用车市占率从2020年的36%提升至2023Q3的53%。另一方面,国内车企通过软件定义汽车,本土Tier1可根据OEM提出的智能驾驶功能、主控芯片、算法模型等要求进行域控制器选型设计,从而提供定制化、个性化的全栈解决方案,而传统外资tier1往往先定义产品再销售给车企,与国内车企需求存在脱钩风险。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)