2024中药行业报告:创新驱动与市场扩展分析

归核发展、聚焦中药主业

剥离非主业,明确创新中药战略地位

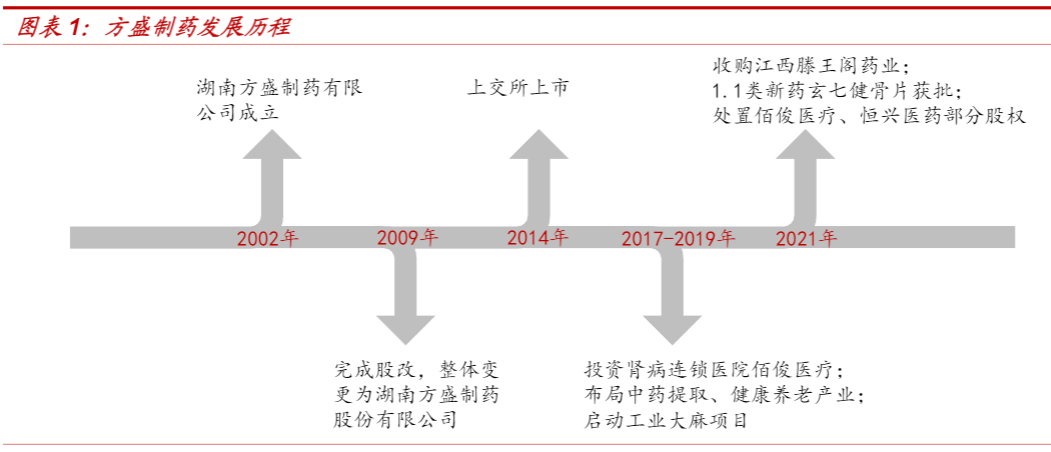

战略聚焦、以创新中药为核心主业。方盛制药成立于2002年,2009年完成股份制改造,并于2014年在上交所上市,是一家从事创新中药和仿制药研发、生产与销售的高新技术企业。自2021年起,公司锐意改革、剥离非制药主业业务,专注于创新中药核心主业,围绕心脑血管、骨科、儿科等细分领域构建了极具市场竞争力的产品集群。

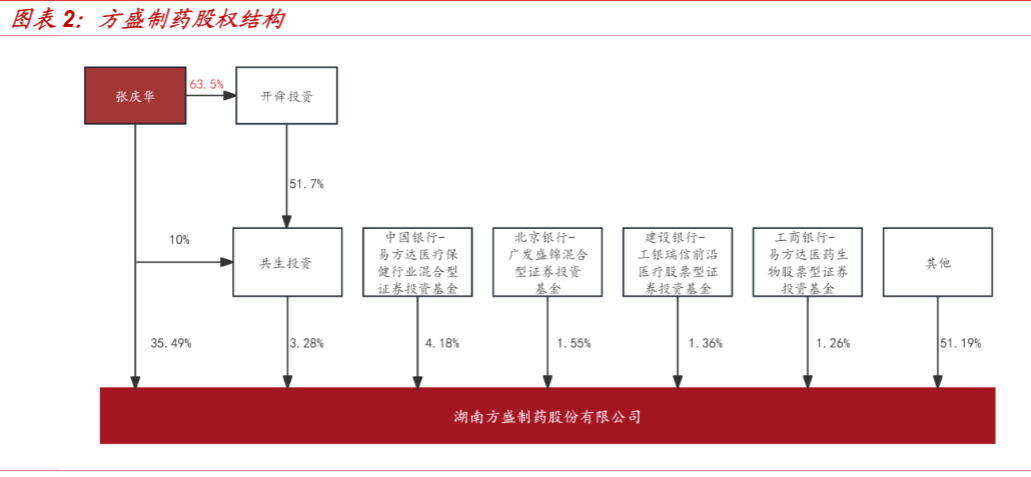

股权结构集中稳定,实际控制人张庆华合计持有公司36.9%的股权。公司实际控制人张庆华先生,毕业于湖南中医学院(现湖南中医药大学),清华大学EMBA,具备医药和金融复合背景。公司整体股权结构较为集中,截止2024年Q1,张庆华先生直接持股35.49%,并且通过持股平台共生创投和开舜投资间接持股1.40%,合计持股36.89%。

持续优化业务结构,剥离非主营业务。自2020年下半年,公司意识到前几年对于医疗服务、医药商业等领域的涉足不仅没有与工业主业形成协调,反而子公司亏损拖累了整体业绩。2021年起公司锐意改革,开始对非主业务进行优化调整,先后剥离了“肾病医院”佰骏医疗、“CRO 企业”恒兴科技,以减轻报表负担。公司自2020年下半年制定夯实主业战略后,2020-2022年医药制造业务营收年复合增长率为23%,毛利复合增速为25%,增速十分亮眼;2023年由于依折麦布片和藤黄健骨片集采扰动,收入端有所波动。

产品矩阵丰富,布局多个治疗领域。公司整体药品品类以中药创新药为主,化药仿制药为辅,目前主要聚焦于心脑血管、骨伤科、儿科、呼吸科和妇科等治疗领域。心脑血管科、骨科为公司的重要营收来源,在2023年营收占比分别达到24%和22%,毛利占比分别为26%和28%。

业务聚焦成果显著,盈利能力持续提升

营收稳健增长,子公司亏损拖累业绩。近年来方盛制药收入利润规模稳健增长,2019-2023年间营收复合增速为10%,扣非净利润复合增速为28%。其中2022-2023年收入增速放缓系子公司剥离所致,2022年3月恒兴科技不再纳入合并报表范围,2022年10月佰骏医疗不再纳入合并报表范围,随着非主营业务的剥离,预计公司盈利能力有望得到明显提升。

聚焦成果显著,季度盈利能力改善明显。分季度看,过去三年间公司扣非净利率较之前有明显提升,主业聚焦的战略取得良好效果。2023年下半年在医药行业受外部政策冲击的情况下,公司仍然保持了较强的盈利韧性;2024Q1的扣非净利率更是创下近3年的新高。

制药主业实际经营性利润较好。过去几年,对公司利润端产生明显影响的非经营因素主要是非主业子公司亏损、政府补助、以及股权激励费用(公司于2022年3月推出新一期股权激励)。我们在扣非净利润的基础上,还原子公司亏损和股权激励费用,以反应公司实际经营性利润。2020-2023年间,公司制药主业的实际净利润复合增速约38%,利润率也明显改善,从2020年的6.9%提升至2023年的12%,这也证明公司中药主业的自身盈利能力较强。

与行业可比公司相比,公司利润率还有较大提升空间。以中药创新药龙头以岭药业和康缘药业为例,在还原研发费用之后,两者近三年利润率均在20%以上。对标行业龙头,公司利润率提升空间较大。

乘政策春风,创新中药进入发展快车道

顶层政策支持,创新中药加速发展

政策利好频出,中医药发展上升至国家战略。近几年,多项顶层政策出台,大力促进中药传承创新发展;2021年,国务院《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》提出加快推进中药审评审批机制改革,优化具有人用经验的中药新药、经典名方审评审批。2023年2月《中药注册管理专门规定》发布,明确了中药注册分类、研制路径和模式,建立了适合中药体系的审批条件,进一步落实了“三结合”中药审评证据体系。

2019年10月《关于促进中医药传承创新发展的意见》中共中央、国务院改革完善中药注册管理,加快中药新药审批。加快推进中医药科研和创新。加快中药新药创制研究,研发一批先进的中医器械和中药制药设备。支持鼓励儿童用中成药创新研发。加强中医药产业知识产权保护和运用。

2020年9月《中药注册分类及申报资料要求》国家药监局支持基于中医药理论和中医临床实践经验评价中药的有效性;新增“古代经典名方中药复方制剂”注册分类,促进古代经典名方向中药新药的转化。 “中药增加功能主治”的申报路径由原来的补充申请改为纳入新药申报范畴,鼓励二次开发。

2020年12月《国家药监局关于促进中药传承创新发展的实施意见》国家药监局建立与中药临床定位相适应、体现其作用特点和优势的疗效评价标准。探索引入真实世界证据用于支持中药新药注册上市。改革中药注册分类,不再仅以物质基础作为划分注册类别的依据,开辟具有中医药特色的注册申报路径。构建中医药理论、人用经验和临床试验“三结合”的审评证据体系。对临床定位清晰且具有明显临床价值,用于重大疾病、罕见病防治、临床急需而市场短缺、或属于儿童用药的中药新药申请实行优先审评审批。

2021年1月《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》国务院加快推进中药审评审批机制改革,建立中医药理论、人用经验、临床试验三结合的中药注册审评证据体系。尊重中药研发规律,完善中药注册分类和申报要求。优化具有人用经验的中药新药审评审批。优化古代经典名方中药复方制剂注册审批,进一步强化了政策的针对性、目标性和可操作性。

2021年7月《中医药文化传播行动实施方案(2021-2025年)》国家卫健委、国家医保局等五部门联合印发从指导思想、基本原则、主要目标、重点任务、保障措施等五大方面为中医药文化传播行动的实施提供了指引。到2025年,中医药文化成为引导群众增强民族自信与文化自信的重要支撑。

2021年12月《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》国家医疗保障局、国家中医药局充分认识医保支持中医药传承创新发展的重要意义。将符合条件的中医医药机构纳入医保定点。将适宜的中药和中医医疗服务项目纳入医保支付范围。完善适合中医药特点的支付政策。强化医保基金监管。

2022年1月公开征求《基于“三结合”注册审评证据体系下的沟通交流技术指导原则》意见国家药监局药品审评中心针对在中医药理论、人用经验、临床试验相结合的中药注册审评证据体系下研发的中药新药,提出不同注册分类临床方面沟通交流要点,突出了人用经验在三结合审评证据体系中的关键地位。2023年2月《中药注册管理专门规定》国家药监局中药注册审评采用中医药理论、人用经验和临床试验相结合的审评证据体系,综合评价中药的安全性、有效性和质量可控性。

2023年11月《关于加快古代经典名方中药复方制剂沟通交流和申报的有关措施》国家药监局加强研发关键节点的沟通交流;实行申报资料阶段性递交,加快技术审评。

中药新药进入发展快车道。随着中医药利好政策的陆续出台,特别是《药品注册管理办法》及《中药注册分类及申报资料要求》的发布实施,为中药新药的研发和上市创造了有利条件。与此同时,企业抓住政策契机,加大中药创新药的研发投入。根据国家药监局发布《2023年度药品审评报告》,2023年药审中心受理中药注册申请1163件,同比大幅增长176.25%;审结中药注册申请878件,同比增长131.05%;创新中药进入井喷式发展阶段。

基药目录调整在即,中成药占比有望提升

中成药占比提升,基药“986”政策有望助力创新中药放量。2018版基药目录总品种数量由原来的520种增加到685种,其中西药417种、中成药268种,中成药占比提升至39%。2019年10月,国务院办公厅发布的《关于进一步做好短缺药品保供稳价工作的意见》提到,要逐步实现政府办基层医疗卫生机构、二级公立医院、三级公立医院基本药物配备品种数量占比原则上分别不低于90%、80%、60%,优化和规范用药结构。“986“政策从国家层面明确基药的配备使用比例,考核医院基药使用情况,也将进一步推动相关产品的放量。

适应症匹配基层需求+强销售能力是基药放量的关键。根据中康数据,进入基药目录后,中成药的整体销售放量明显。从等级医院销售情况看,近90%中成药品种已实现放量,其中实现2倍以上的放量品种占54%。米内网数据显示,2018版国家基药目录新增的独家中成药中有25个产品2022年在公立医疗机构终端的销售额比进入目录前(2018年)增长超过1亿元。以芪苈强心胶囊(心脑血管)、金振口服液(儿科)、乌灵胶囊(神经系统)等为代表的品种,均实现了翻倍以上的增长。适应症匹配基层需求叠加公司的强销售能力,是基药品种实现快速放量的关键。

多个产品放量在即,经营杠杆有望释放

“338”产品集群蓄势待发,着力打造中药大单品。公司围绕创新中药主业,重点布局骨科、儿科、呼吸、心脑血管等疾病领域,提出打造销售收入过亿单品“338工程”的产品集群目标。“338工程”即5-10年内,助力打造3个10亿元大产品、3个5亿元大产品和8个超亿元产品。

骨科:玄七+藤黄,新老品种齐发力

骨科用药需求年轻化,院内用药地位逐渐凸显。据2022年新华社报道,我国骨关节患者已超1.3亿,其中约1/3的患者是中青年,并且骨关节炎在我国呈持续增长且年轻化趋势。2022中国公立医疗机构终端中成药中骨骼肌肉系统疾病用药金额为第四,仅次于心脑血管疾病用药、呼吸系统疾病用药和肿瘤疾病用药。

骨科用药市场规模稳健扩容。米内网数据显示,骨骼肌肉系统疾病中成药市场规模近几年保持稳健扩容,2023年公立医院、零售药店端骨骼肌肉系统疾病中成药的规模分别达到281亿、110亿,其中消肿止痛用药占据的市场份额均在60%以上。

骨科为公司第二大板块,新老品种齐发力。公司骨科产品线布局丰富,包括藤黄健骨片、玄七健骨片、三花接骨散、元七骨痛酊、跌打活血胶囊等。2023年公司骨科产品实现销售收入3.6亿,同比小幅下滑系骨科核心品种藤黄健骨片集采观望情绪所致,2024年为藤黄健骨片集采后首年,看好集采后加快放量。此外,公司于2021年获批的中药1.1类新药玄七健骨片,获批次年便经谈判纳入《2022版医保目录》,有望凭借医保迅速放量,为公司骨伤科产品板块注入新动能,与藤黄健骨片形成协同效应,提升公司在骨伤科用药市场的整体竞争力。

藤黄健骨片:公司核心产品之一,疗效优势明显。藤黄健骨片处方源于国医大师刘柏龄教授的经验方“骨质增生丸”,具有补肾、活血、止痛、改善骨质疏松、镇痛和降低血黏度的作用,为全国独家剂型国家医保目录品种。藤黄健骨片针对肝肾亏虚型膝骨关节炎适应症,获得多个指南和专家共识推荐,其中《膝骨关节炎中医诊疗指南(2020年版)》推荐缓解期和康复期膝骨关节炎患者使用藤黄健骨片,《藤黄健骨片治疗膝骨关节炎临床应用专家共识》(2021年)明确藤黄健骨片可用于治疗发作期、缓解期、康复期膝骨关节炎。2022年,《真实世界藤黄健骨片联合非甾体抗炎药治疗膝骨关节炎》论文的发表,为藤黄健骨片的临床合理用药提供依据。充分的临床依据以及确切的疗效支撑藤黄健骨片过去几年的稳健放量,公司公告显示,藤黄健骨片销售量从2018 年的3.6亿片提升至2021年最高超过4.8亿片,2022-2023年受疫情及集采影响,销量有所下滑。

看好藤黄集采后放量,片剂有望抢占胶囊剂型的份额。2022年9月,全国中成药联合采购办公室发布《全国中成药联盟采购公告(2022年第1号)》文件,开启了全国范围首次中成药集采。2023年6月,全国中成药采购联盟集中带量采购拟中选结果公示,方盛制药的藤黄健骨片和7家藤黄健骨丸厂家拟中选并获得首年采购量。藤黄健骨片拟中选价为20.46元,拟降价幅度为42%,相对温和。医药魔方数据库显示,2022年片剂、胶囊剂、丸剂院内销售占比分别为61%、37%、2%,由于本次集采胶囊剂未入选,片剂和丸剂有望抢占胶囊剂型的份额。藤黄健骨丸剂生产厂家众多,而片剂为方盛独家剂型,我们预计2024年集采执行首年,藤黄健骨片有望实现快速放量。

玄七健骨快速入院,骨科增长新动能。玄七健骨片是公司骨科板块另一个主导产品,为骨关节炎1.1类中药创新药,用于轻中度膝骨关节炎中医辨证属筋脉瘀滞证的症状改善。玄七健骨片于2021年获批,获批次年便经谈判纳入《2022 版医保目录》,并入选卫健委制定的《中国慢性创伤后疼痛诊疗指南(2023版)》,作为“慢性肌肉骨骼损伤后疼痛”用药推荐。2023年玄七健骨片首年销售突破3000万元,而2024年一季度玄七销售收入就已达2100万元,预计全年有望实现翻倍以上增长,即将成为公司骨科领域新的增长点。

小儿荆杏止咳颗粒:儿科潜力大品种,正处于快速放量期

儿科药受到政策大力鼓励支持。近年来,国家鼓励儿童药发展和解决儿童药短缺的政策不断出台,对儿童药设置优先审评审批、不受“一品两规”和药品总品种数限制等政策。2018年的第五版基本用药目录中,国家就专门整理出了儿科药大类。2023年5月10日国家卫健委召开的药政工作会议,提及基药、短缺药、儿童药等药品的保障作为2023年的重点工作任务。

儿科用药市场快速扩容,院内院外齐发力。米内网数据显示,中国公立医疗机构终端中成药市场,儿科用药的销售规模于2022年升至96亿元;与此同时,2022年城市药店儿科中成药规模达65亿元,整体儿科用药市场正在快速扩容。

儿科中成药大品种频出。从儿科中成药的细分类别来看,止咳祛痰用药和感冒用药是儿科中成药实体药店市场的销售主力,合计市场份额达65%左右。中成药具有副作用较小、药性更温和等特点,在儿童群体中应用广泛。也正因此,儿科中成药领域培育了小儿豉翘、金振口服液等10亿以上的重磅大品种。

小儿荆杏处于快速放量阶段,有望带动儿科板块较快增长。小儿荆杏止咳颗粒为公司自主研发的中药6类新药,属于全国独家品种,处方来自全国知名儿科专家、湖南中医药大学第一附属医院欧正武教授的临床经验方,用于小儿外感风寒化热轻度急性支气管炎引起的咳嗽、咯痰、痰黄、咽部红肿等。该产品于2019年取得药品注册批件后,即进入2020年医保谈判并成功纳入医保,2021-2023年小儿荆杏止咳颗粒销售量复合增速达到119%,放量十分明显。截止2023年底,小儿荆杏止咳颗粒已累计覆盖等级医院近900家、基层医院约400家,2023年实现营业收入近6000万元。随着公司入院工作的推进,我们预计未来几年小儿荆杏仍将处于快速放量通道。

小儿荆杏疗效突出,临床支撑院内推广。相较于同类可比产品,小儿荆杏止咳颗粒完成了II、III期临床试验,具有更为明确的临床适应症,适用于治疗小儿急性支气管炎风寒化热证,有利于院内学术推广高效开展。小儿荆杏临床研究显示,其对主要临床症状咳嗽、肺部体征、咳痰,全部恢复比例达到28.57%,而对照组全部恢复者仅为0.85%,临床研究验证了小儿荆杏能较好地改善中医证候相关症状如咳嗽、咯痰、流涕、咽部痒痛、咽红等症状。

强力枇杷膏:疗效确切、打造OTC标杆性产品

止咳平喘类药物市场疫后规模稳步扩张,念慈庵一家独大。米内网数据显示,2023年中国实体药店及城市公立医院终端止咳祛痰平喘中成药销售额超过290亿元,同比大幅增长25.5%,院内、院外市场平分秋色。从竞争格局来看,京都念慈庵的蜜炼川贝枇杷膏稳居龙头,多年来市场份额均在10%以上。

本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。