2024年3D视觉感知行业增长分析报告:新场景驱动

1. 全球3D视觉感知龙头,新场景应用落地有望拉动业绩增长

1.1. 全球3D视觉感知龙头,前沿技术路线、应用场景全覆盖

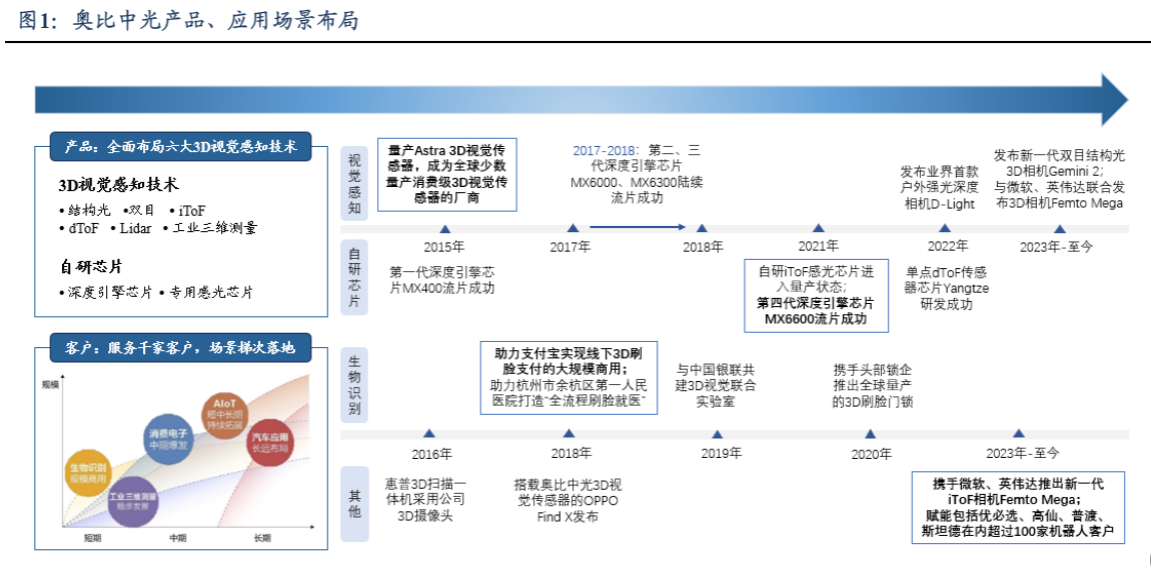

公司是全球3D视觉感知龙头,主要产品包括3D视觉传感器、消费级应用设备和工业级应用设备,已实现六大3D视觉感知技术全面布局,主要产品的应用领域由已实现规模商用的生物识别,向AIOT、消费电子、工业等赛道延伸。产品矩阵拓展:公司已全面布局六大3D视觉感知技术,包括结构光、双目、iToF、dToF、Lidar、工业三维测量,同时在技术深度上,开发包括深度引擎芯片、感光芯片、应用算法等在内的全栈技术,从而构建3D视觉感知系统级开发设计能力。应用场景延伸:3D视觉感知是“机器之眼”、可赋能千行百业,公司产品现已在刷脸支付、智能门锁、工业三维测量等场景实现规模商用,长期来看,机器人、汽车自动驾驶等赛道具备广阔空间。

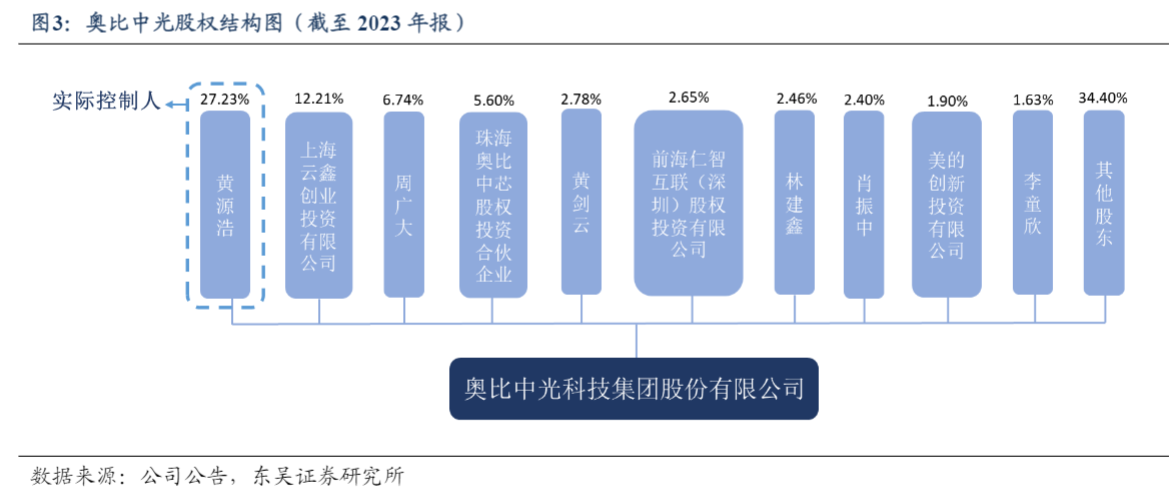

公司股权结构集中,蚂蚁集团为第二大股东。截至2023年报,公司创始人兼实际控制人黄源浩持有公司27.2%股份,公司第二大股东蚂蚁集团通过全资子公司上海云鑫持有公司12.2%股份,第四大股东奥比中芯系公司员工持股平台,持股比例5.6%。蚂蚁集团是公司2022年第一大客户,大客户持股有利于深化合作、实现产业链协同。公司采用特别表决权,A类股份为特别表决权股份,每股可投5票,B类股份为普通股每股可投1票,实际控制人黄源浩持有A类和B类,截至2023年报,合计持有表决权比例60.2%,其他股东仅持有B类股,合计表决权为39.8%。

参控股公司聚焦3D视觉感知业务,延伸应用场景、布局海外市场。参控股公司业务集中于3D视觉感知技术的开发和销售,其中蚂里奥技术、奥锐达、新拓深圳及新拓西安分别聚焦刷脸支付解决方案、汽车激光雷达、三维光学测量业务。同时,公司于2014年在美国设立全资子公司用于服务海外客户,成为国内极少数建立海外销售渠道且能稳定向客户销售3D视觉感知产品的本土企业。

1.2. 高研发投入属性突出,新场景应用落地有望拉动业绩增长

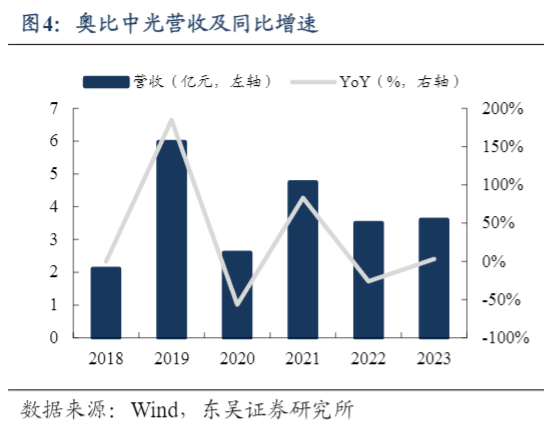

高额股份支付、研发费用影响净利润,新场景应用落地有望拉动业绩增长。营收方面,2020年受疫情影响,应用于线下支付的3D视觉传感器需求下降,主导全年营收大幅减少;2021年以来,线下支付需求恢复,服务机器人、智能门锁等场景渗透发展,但下游客户需求受经济下行影响仍然较大,营收呈波动态势。净利润方面,为夯实长期增长的基础,公司已实施多期员工激励计划、确认大额股份支付费用,同时近五年研发费用率持续高于50%,导致净利润尚未转正。未来,医保核验、AIOT等新场景的商用落地有望拉动公司营收重返增长,进而摊薄股份支付、研发费用的影响,带动公司逐步扭亏。

2022年新推股权激励计划,股份支付费用已逐年降低。公司在上市前已发行多期股权激励,过往多期股权激励带来的费用增加已度过高峰期,2022年新激励计划对未来各期会计成本的影响程度亦有限。分产品看,公司主营业务收入主要来自于销售3D视觉传感器。

1)3D视觉传感器:23年实现营收2.22亿元,占比总营收61.6%,同比增长5.2%。公司的传感器产品覆盖六大3D感知技术(结构光、双目、iToF、dToF、Lidar、工业三维测量),已推出Astra、Gemini、DaBai、Femto等多个产品系列。

2)消费级应用设备:23年实现营收7968.1万元,占比总营收22.1%,同比减少15.3%。公司技术先进性体现于系统设计、芯片设计、算法研发、光学系统、软件开发及量产技术等。公司作为全球少数实现3D视觉传感器百万级量产的企业之一,已为支付宝提供超百万台用于线下扫脸支付的3D视觉传感器及消费级应用设备,大量应用持续落地,市场拓展迅速。

3)工业级应用设备:23年实现营收2953.9万元,占比总营收8.2%,同比增长14%。公司工业级应用设备为定制化加工,代表性检测系统包括三维光学扫描测量系统、三维全场应变系统和三维光学弯管测量系统,处于行业先进水平,持续与轨道交通、航空航天、汽车等领域的行业企业、科研院所完成合作落地。分应用领域看,生物识别贡献公司超五成营收。

2023年,生物识别、AIOT、工业三维扫描、消费电子营收占比分别约54.3%、34.2%、8.5%、0.3%,其中,生物识别领域主要包括线下刷脸支付、智能门锁场景,AIOT领域主要包括空间扫描、机器人、3D打印场景,消费电子领域主要包括智能手机。

2. 3D视觉传感市场空间广阔,公司技术、产业链资源并重

2.1. 3D视觉传感市场空间广阔,中游方案商为产业链核心环节

区别于2D成像技术,基于3D视觉传感器采集的信息,不但有纹理(色彩)信息,还增加深度信息,也就是视场内的空间几何尺寸信息。这样围绕着人体、物体、空间扫描一圈,就能得到点云图和精准的“1:1”还原的3D模型,有了这些信息作为输入,应用场景会大大增多,性能也会大幅提升。

25年3D视觉传感市场规模将达150亿美元,消费电子、汽车为主要增量市场。根据Yole预测,预计2025年全球消费电子端的应用将达到81.65亿美元,是2019年的4.05倍,由原来40%的占比上升到全球3D成像和传感市场的54%。全球汽车端预计在2025年达到36.73亿美元规模,是2019年的4.3倍,占3D成像和传感市场的25%。未来随着消费电子和汽车自动驾驶的增长,将会带动结构光、ToF和Lidar技术的市场占比进一步提升。同时在全球算力算法大力提升的背景下,催使AI+机器人领域快速迭代更新,将有望在机器人端产生爆发式的增量市场。

产业链上游为提供各类3D视觉传感器硬件的厂商,中游为3D视觉感知方案商,基于深度引擎算法、结合应用进行3D视觉传感器的方案设计,下游为各类终端开发相应的应用算法方案。其中,上游感光芯片等核心元器件有较强的定制化、专用化需求,中游方案商由于负责对接上下游企业,因此对3D视觉感知技术具有最全面的系统级理解能力、是整个产业链最重要的环节。公司的技术能力已覆盖上、中、下游,成为全球3D视觉传感产业的重要参与者。

3D视觉传感器是一套精密的三维光学测量系统,以Astra系列为例,3D视觉传感器是主要由激光投影模组、光学成像模组、深度引擎芯片以及其他电子器件、结构等组成的系统级产品。各类元器件中,公司的激光发射器、镜头、衍射光学元件等均需定制化采购,同时,公司自研深度引擎芯片、专用感光芯片,以灵活满足特定应用场景需求。

目前在消费级应用市场中,已开展相关技术与产品研发的主要企业包括苹果、华为、微软、英特尔、索尼、三星等科技巨头企业,还包括英飞凌、瑞芯微、华捷艾米、奥比中光等企业。3D视觉感知行业属于新兴行业,暂未形成稳定的竞争格局,偏向于竞合关系,即有部分竞争关系也有潜在的合作关系,多数企业是基于自身的技术优势或产品需求进行技术与业务布局。例如苹果、华为、三星拥有智能手机等终端产品,目前大都采用自研的3D视觉感知技术方案,但不排除未来随着产业链逐渐成熟,当外购产品性能及成本更优时会同步采用外部企业的产品。

苹果结构光dToF大力投入基于结构光和dToF的3D视觉传感器技术并应用于自身的终端产品。目前3D视觉技术已经深度融入了苹果公司的产品中(2017年9月以来,苹果的iPhone X、iPhone 11、iPhone 12手机系列均搭载了前置结构光3D视觉传感器,并在iPhone 12 Pro上同步搭载了基于dToF技术的后置激光雷达扫描仪)。全球最大的内置3D视觉传感器的移动产品制造商,在手机、平板以及VR、AR领域基于3D视觉感知技术的布局一直处于领先地位。华为结构光iToF自研3D视觉传感器,服务于自家产品。自2018年来,已推出多款搭载结构光、iToF3D视觉传感器的智能手机。国内领军的高科技企业,在智能手机3D视觉传感器领域投入程度领先其他制造商。

微软结构光iToF2010年首次推出了消费级的3D视觉传感器Kinect,后续推出了Kinect 2、Azure Kinect等产品以及Azure云平台,在世界范围内有大量的开发者用户。微软的3D视觉传感器以及配套的算法服务(如骨架,云计算等)在开发者及学术领域有着高知名度。英特尔结 构 光 双 目Lidar2014年至今,推出了基于结构光、iToF、双目视觉等技术的数款Realsense系列3D视觉传感器,应用于机器人、物联网等领域。目前世界上规模最大的消费级双目3D视觉传感器制造商索尼iToFdToF2015年通过收购Soft Kinetic公司及其iToF技术,自研iToF、dToF感光芯片并开放销售,同时为苹果等公司的dToF技术提供相关设计和制造服务世界上最大的感光芯片供应商之一,由于技术及生产工艺等受到广泛信赖,其产品被苹果等大型企业广泛使用。三星iToF自研发iToF感光芯片及3D视觉传感器。

iToF感光芯片开放销售,3D视觉传感器已应用于旗下的Galaxy S10等智能手机。与苹果类似的巨型移动产品制造商,区别在于三星专注于iToF技术。英飞凌iToF与PMD公司合作开发iToF感光芯片及3D视觉传感器,产品在手机、扫地机器人等领域落地。专注于低端iToF感光芯片及视觉传感器的开发与应用,历史悠久。在切入某些对低端3D视觉传感器有需求的领域处于领先地位。瑞芯微结构光基于自研通用型移动处理器和外购投影器研发结构光3D视觉传感器。瑞芯微的结构光3D视觉传感器刚刚对外公布不久,属于新兴的、潜在的竞争对手。

华捷艾米结构光自研结构光3D视觉传感器,主要应用于体感交互、刷脸支付、混合现实等领域近年来主要服务于腾讯支付体系,有一定的量产能力。奥比中光结 构 光 双 目iToF/dToFLidar自研3D视觉传感器以及消费级应用设备,面向下游客户提供标准品、定制品服务,结构光、双目、iTOF技术相关产品已广泛应用,正在研发dToF、Lidar等技术。

依托本土市场布局优势,各个市场渗透及教育在逐步增强,越来越多成熟客户开始使用奥比产品和服务。在3D传感器领域持续出货到手机、人脸、机器人、三维扫描等多个潜力领域,市场规模稳步扩大,在客户中的认可程度也逐步提高。

2.2. 公司进行全栈式技术布局,集聚全球优质产业链资源

2.2.1. 技术:聚焦3D视觉感知,进行光学、芯片、算法全栈式布局公司具备光学测量基因深厚、多学科交叉的核心团队。公司创始人黄源浩先生是国家级人才计划专家、国际知名光学测量专家,曾先后在4 个海外科研机构从事光学测量相关的博士后研究,是国内3D 视觉感知技术领域的领军人才。以创始人为核心搭建的研发团队,在芯片设计、算法、光学等领域吸引了一批高端人才和专家,核心团队成员大多拥有十余年的实战经验,多年来并肩攻克了诸多技术难点,形成了公司在3D 视觉感知技术研发方面独有的方法和经验。截至2023年报,公司有博士31名(含10名博士后),国家级人才计划1名、广东省珠江人才6名、各类深圳市高层次人才15名;研发人员364名,占员工总数比例约48.5%;公司累计申请专利1785项,累计获得专利877项,其中发明专利342项。

2023年公司研发费用及人员有较大幅度下降,主要是公司出于促进高质量发展和提升经营效益目的,依法合规优化调整人员结构,持续推进资源配置优化、费用管控等降本增效措施,提升技术研发及运营效率。公司实行以结果为导向的股权激励制度,充分调动员工工作积极性。截至2023年报,公司共有15个上市前设立的员工持股平台,同时,公司2022年限制性股票激励计划授予限制性股票总量799.75万股,限制性股票首次授予数量639.80万股,首次授予激励对象200名,覆盖3名董事及110名研发骨干和87名职能骨干。股权激励计划保障公司未来持续发展,促进中长期战略目标实现。

公司构建了“全栈式技术研发能力+全领域技术路线布局”的3D 视觉感知技术体系,通过对系统设计、芯片设计、算法研发、光学系统、软件开发、量产技术等核心技术的深入研究,开发出结构光、iToF、双目视觉传感器、dToF 单线激光雷达及工业三维测量设备,同时积极布局了面阵dToF、面阵Lidar 等前沿技术。光学:布局6大3D视觉传感技术,不同技术路线可组合使用光学技术的发展推动了多种3D视觉传感技术的应用,其中包括六大主要技术:结构光、双目、dToF、iToF、Lidar、工业三维测量。结构光传感以其高精度著称,适用于手机面部识别、刷脸支付等多种场景。iToF技术因成本较低而广泛应用于手机3D建模和AR/VR。dToF传感器以快速成像能力为主,主要应用在汽车辅助驾驶和智能机器人领域。立体视觉技术则覆盖更广泛的距离范围,适用于远程控制和移动机器人。Lidar技术以其远距离探测能力在自动驾驶和城市ADAS中扮演重要角色。工业三维测量技术提供了中等精度的测量,常见于室内扫描和物流领域。这些技术在精度、成本、速度和探测距离方面有所差异,满足不同的市场需求。

公司全面布局6大主流3D视觉传感技术,已开发出结构光、iToF、双目视觉传感器、dToF单线激光雷达及工业三维测量设备,并积极布局面阵dToF、面阵Lidar等前沿技术。不同技术路线在算法、架构、芯片、光学方面可以互相借鉴,使技术指标达到较优效果,同时不同技术路线也可组合使用,完成单项技术满足不了的行业应用。目前公司产品以结构光技术产品为主,其他技术处于产品上市初期或在研阶段,公司基于iToF技术的3D视觉传感器在2020年末刚上市推出,dToF、Lidar技术于2019年布局,目前仍处于在研阶段,新技术平均研发周期2-3年左右。

芯片:深度引擎芯片完成第四代开发,同时布局研发算力芯片、感光芯片公司自成立起就组建了一支专业的芯片团队,形成了数字及模拟芯片的研发实力。公司设计的芯片类型主要包括深度引擎计算芯片、iToF感光芯片、dToF感光芯片、结构光专用感光芯片以及AIoT算力芯片等,目前公司已完成四代深度引擎芯片、两款iToF感光芯片、两款dToF感光芯片的开发。1)深度引擎芯片:目前已成功完成四代深度引擎芯片的开发,结构光/双目深度引擎芯片已形成系列,从MX400、MX6000、MX6300到MX6600迭代,功能不断增强、成像质量不断提升、支持的分辨率逐代提高。2)其他芯片:同时,公司正在开发面向开发者、通用市场的AIoT算力芯片作为技术储备,同时向感光芯片领域拓展,已完成了iToF、dToF感光芯片的流片。

算法:深度引擎算法历经多次迭代,消费级应用算法直面行业痛点1)深度引擎算法:先进性最终体现在芯片或传感器产品性能上,目前公司已量产结构光深度引擎算法、iToF深度引擎算法、双目深度引擎算法,算法均实现了芯片IP化,同时这三种底层算法仍在不断优化与迭代以进行技术储备。2)消费级应用算法:三种底层算法仍在不断优化与迭代以进行技术储备。对于应用算法,公司面向多元化市场需求,找准行业痛点,攻克共性关键应用算法,已商用骨架跟踪、图像分割、三维重建、机器人SLAM等算法,算法均可以实现在不同平台进行落地,正在开展扫地机SLAM、大场景三维重建、实景导航等算法的技术储备。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)