2024年行业轮动策略报告:捕捉风格与行业投资机遇

一、前期报告提要与市场聚焦

前期观点回顾:如果美国经济“显著放缓”:全球资产配置或将“大洗牌”。如果美国经济“显著放缓”将导致A股基本面下行压力加大、“盈利底”进一步延后。全球资产配置影响几何?1、权益类资产影响将是:先抑后扬。

留意成长风格上下波动的弹性,以及最值得配置且长期持有的方向便是:创新药。2、构建了有色金属影响框架:寻找“弹簧”压制的低点。短期止盈“工业金属”,仅留黄金;在美国“流动性陷阱”解除或降息周期结束,开启弹性品种的“进攻”模式,优选:白银+铜,其次,黄金。3、亦构建了能源影响框架:寻找美国经济的温度。要想赚美国经济“困境反转”(硬着陆)的钱,往往需要更多耐性,但弹性与持续性亦会更好,静待降息周期结束原油方有较大趋势性机会。当下市场聚焦:1、如何构建逻辑严密且更加有效的“大势研判”框架体系?2、市场风格在经济与市场周期混沌影响下会如何演绎?3、如何构建稳定、有效的行业轮动框架,捕捉行业Beta机会?

二、策略观点及投资建议

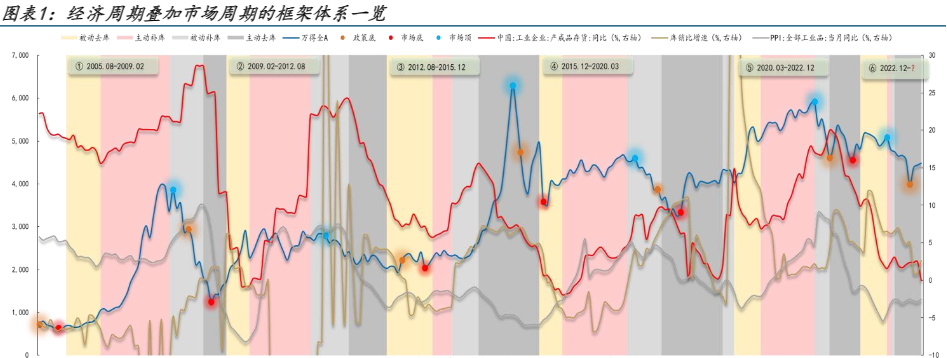

我们在此前报告《何时将见“市场底”?》曾介绍过市场周期框架:通过“三底模型”,包括:“政策底”、“估值底/市场底”和“盈利底”的定义、指标确认及周期长度等梳理,告诉投资者该如何通过市场周期做出对A股市场的“大势研判”及配置策略。本期报告拟将“三底模型”嵌入到国内经济周期当中,构建出复杂且更加有效的框架体系,以实现:1、对市场走势更加准确、有效的跟踪、判断;2、对风格演绎及行业Beta更敏锐地“捕捉”。

2.1如何结合“双周期”构建逻辑严密且更加有效的“大势研判”框架体系

国内经济周期通常指库存周期,持续3年左右。我们采用:库存%、库销比、PPI%、PMI_MA3、10年期国债收益率、SHIBOR_3M、M1%、归母利润%/工业企业利润%、中长期企业贷款%及M2%-社融%等十余个指标,用于描述、测度不同经济周期的形态,拟通过量化指标的方式较为精确地构建国内经济周期。我们将国内经济分为:

复苏期,即被动去库周期:“2005.8~2006.5”、“2009.2~2009.8”、“2012.8~2013.8”、“2015.12~2016.6”、“2020.3~2020.10”及“2022.12~2023.7”共计六轮。对应指标特征描述如下:1、库存周期形态仍在寻底中。(1)虽然库存增速继续向下;(2)库销比继续向下,甚至已经降至较低水平;但(3)PPI进入下行尾声,期间实现筑底回升。2、先行指标均筑底回升。(4)PMI筑底回升;(5)10年期国债收益率筑底回升;(6)SHIBOR_3M筑底回升。3、信用指标加速上行。(7)M1%加速上行;(8)中长期企业贷款加速回升。4、盈利指标期间筑底回升。(9)工业企业利润或归母利润增速均于期间筑底,不难发现其与PPI几乎同步实现筑底。5、流动性剩余逐步开始收紧。重要判断:盯住先行指标拐头回升、PPI筑底及“盈利底”兑现,方可视为复苏期。

繁荣期,即主动补库周期:“2006.5~2007.11”、“2009.8~2010.12”、“2013.8~2014.1”、“2016.6~2017.11”、“2020.10~2021.12”及“2023.7~2023.8”共计六轮。对应指标特征描述如下:

1、库存周期拐头向上。(1)库存增速底部拐头向上;(2)库销比会有波动,但总体处于较低水平;(3)PPI加速回升、“转正”。

2、先行指标均处于加速上行通道或已高企。(4)PMI在50荣枯线以上高企;(5)10年期国债收益率加快上行;(6)SHIBOR_3M加快上行。

3、信用指标见顶放缓,但增速依然较高。(7)M1%见顶,增速放缓;(8)中长期企业贷款见顶放缓。

4、盈利指标高企。(9)工业企业利润或归母利润增速于期间均保持较高增速水平。5、流动性剩余明显收紧。重要判断:在经济复苏的基础上,只要库存增速拐头回升、PPI%转正便开启主动补库的繁荣期。放缓(I)初期,即被动补库周期:“2007.11~2018.8”、“2010.12~2011.10”、“2014.1~2014.8”、“2017.11~2018.8”、“2019.12~2020.3”、“2021.12~2022.4”及“2023.8~2023.9”,因“公共卫生事件”冲击影响新增一轮,共计七轮。

对应指标特征描述如下:1、库存周期继续向上,但需求明显减弱。(1)库存增速持续走高;(2)库销比明显上升、转正,总体处于较高水平;(3)PPI见顶、拐头向下。2、先行指标均见顶、回落。(4)PMI见顶趋于回落;(5)10年期国债收益率见顶、趋于回落;(6)SHIBOR_3M见顶、趋于回落。3、信用指标“阶梯式”下行、跌幅明显。(7)M1%加速向下;(8)中长期企业贷款加速向下、甚至将至负值。4、盈利指标“阶梯式”回落。(9)工业企业利润或归母利润增速拐头迅速回落。5、流动性剩余逐步宽松。

重要判断:虽然库存仍在上行,但经济先行指标、PPI%均见顶回落,信用更是“阶梯式”下行——被动补库的“经济放缓初期”到来,往往对应市场周期框架中:“市场顶”与企业盈利增速拐头迅速回落。放缓(II)末期,即主 动去库周期:“2018.8~2009.2”、“2011.10~2012.8”、“2014.8~2015.12”、“2018.8~2019.12”、“2022.4~2022.12”及“2023.9~至今”,共计六轮。对应指标特征描述如下:1、库存周期拐头向下。(1)库存增速见顶回落;(2)库销比波动,但总体维持在较高水平;(3)PPI加速下行,且转负值。

2、先行指标均低位运行。(4)PMI长期处于50荣枯线以下;(5)10年期国债收益率进入加速下行通道,且最终处于较低水平;(6)SHIBOR_3M处于较低水平。3、信用指标筑底回升。(7)M1%拐头、筑底回升;(8)中长期企业贷款拐头回升,但仍处于较低水平。4、盈利指标继续下行。(9)工业企业利润或归母利润加速下行至负增长。5、流动性剩余趋于扩张。重要判断:库存拐头向下、先行指标持续低迷、信用指标从探底到筑底、流动性开启宽松等均反应主动去库的“经济放缓末期”;先、后对应市场周期框架中的“政策底”与“市场底”。

上述结合“国内经济周期”与“A股市场周期”构建的复杂却更加有效的框架体系,对于我们判断市场有哪些重要启示?一)从“政策底”出发,寻找A股市场上升周期的框架与逻辑之路。一个非常关键的经济周期,便是1、主动去库的“经济放缓末期”,期间将先、后出现:政策底与市场底。

(1)政策底,往往对应流动性剩余指标转向。比如:“M2%-社融%”扩张了,伴随央行降准、降息,财政支出发力等。①市场便开启上涨行情,但持续性不长,一般在1~2个月结束。

(2)市场底,又称估值底,往往对应信贷指标筑底回升。比如率先筑底回升的大概率是M1%,反应企业、居民风险偏好、消费意愿双双回升,订单需求回暖;往往意味着系统性风险已经筑底,基本面均在边际改善的动力。②“政策底”-“市场底”期间,五轮周期中平均传导周期约6个月,期间wind全A指数普遍下跌,平均跌幅20%,意味着1~2个月反弹周期结束后,市场多数情况将二次探底。③“市场底”一旦出现,新一轮趋势性上涨行情便已开启。比如:“市场底”-“经济放缓末期”结束期间,即便尚未进入到复苏周期,wind全A依然平均涨幅在23%;“市场底”-“盈利底”期间,wind全A平均涨幅更是扩大至42%——显然,“市场底”出现而“盈利底”未至期间,A股上涨的主要贡献均来自于:估值扩张。2、紧接着进入被动去库的“经济复苏期”,期间“盈利底”逐步显现。

(3)盈利底,往往对应PPI筑底回升。企业净利率、资产周转率均迎来趋势性改善,盈利弹性及贡献的“戴维斯双击”逻辑将开始演绎。④“盈利底”开启的“戴维斯双击”往往集中表现在经济主动补库的“繁荣期”,A股进入加速上涨通道、弹性更大。比如:从“盈利底”-“繁荣期”结束,wind全A平均涨幅高达95%。3、最后“市场顶”阶段往往对应被动补库的“经济放缓初期”。从“盈利底”-“市场顶”期间,wind全A 平均涨幅高达113%,而从“市场底”-“市场顶”整个A股上升周期,平均涨幅也不过177%——显然,自触及“盈利底”后A股市场方进入“主升浪”环节,“戴维斯双击”俨然已成为整个上升周期中的最重要的组成部分。

二)A股市场下行周期中各阶段跌幅贡献及其背后逻辑演绎与框架。1、“市场顶”往往出现在国内经济周期的“放缓初期”,并伴随着先行指标拐头回落及信用“阶梯式”下行;随后,亦可见到PPI见顶回落及企业盈利迅速下滑。2、从“市场顶”-经济放缓初期结束,wind全A在六轮周期中的平均跌幅高达23%,而从“市场顶”-“市场底”平均跌幅也不过38%。显然在经济“放缓初期”A股市场受到经济基本面“由升转降”、波动影响较大,叠加M1“阶梯式”下行,导致上市公司的盈利与估值遭到“双重冲击”。3、紧接着,进入到国内经济“放缓末期”,该阶段从开始到触及“市场底”,wind全A跌幅也不过14%,倘若考虑:“市场底”-“经济放缓末期”约23%涨幅,整个经济“放缓末期”A股平均收益率甚至为正值(约0.32%)。

这意味着,整个“经济放缓末期”受益于“政策底”引入的流动性预期改善;再加上之后“市场底”出现,基本面预期亦开始边际修复,从而较大程度平滑了该阶段风险。具体来看,wind全A分别于:①从“市场顶”-“政策底”期间平均跌幅21%;政策出台之前,市场既无“基本面”亦无“流动性”,呈现恐慌性下跌;②“政策底”-“市场底”期间平均跌幅20%。政策出炉虽然短时间内(1~2个月)提振了市场信心,但政策推行需要传导周期,难以在短期内对修复市场基本面、流动性等方面起到显著效果——直至信用回升,方可使市场见到曙光、开始筑底止跌。

三)当前“政策底”已现,“市场底”与“盈利底”在何方?基于前文的分析结论,本轮国内经济周期自2022/12/31起,截至2024/4/30历时仅1年4个月,而当前正处于主动去库的“经济放缓末期”。随着2月5日、2月20日降准、降息陆续落地,意味着在该经济周期下,我们看到了流动性预期改善——“政策底”已现。1、市场底何时可见?三条路径跟踪与推演:①信用筑底回升。静待M1%企稳回升,甚至逐步看到中长期信贷筑底回暖,方可预见“市场底”;②“政策底”向“市场底”传导周期一般在6月左右,故按此推演最快可能在今年三季度中期(7月底~8月)方可出现“市场底”。③逻辑满足。我们再次强调所谓“市场底”一定是风险暴露最彻底的时候,往往对应“最差的时候”已现且政策见效,未来将大概率趋势性修复。

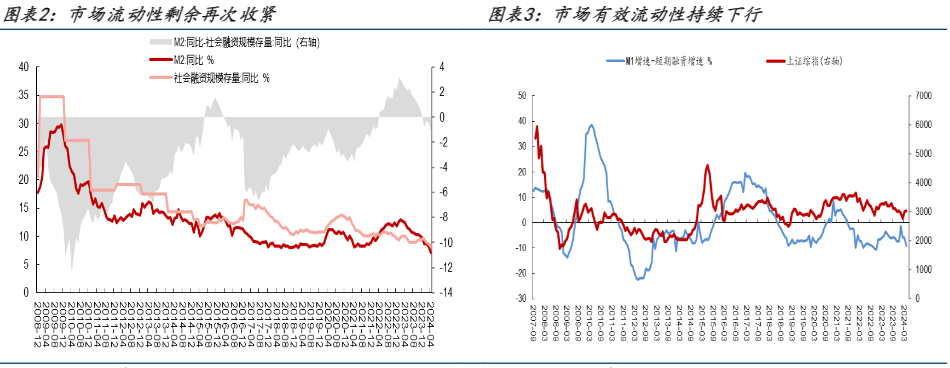

这隐含两大类行为逻辑:一是我们持续提示的三大风险:房地产、海外及通缩,需要明显暴露;二是处置风险相应的政策要落地、要见效。从风险暴露角度,4月M1降至-1.4%,企业单位活期存款降至-3.7%,通缩风险暴露阈值已经达到;然而,房地产“主动去库”的压力有多大?仍在持续演绎;海外风险,只有在美国失业率出现在4%以上,降息开启之后方可进一步评估。从政策落地及效用角度,房地产风险处置需要钱、刺激内需对冲通缩需要钱、防范海外流动性陷阱亦需要钱;然而,“M2%-社融%”剩余流动性再次收紧,降至-1.1%,创下2021年年底以来新低。

同时,自4月M1降至负值后新一轮降准、降息预期明显升温,但尚未落地——显然,一方面,当前的三大风险尚未完全暴露,市场估值仍有继续收缩的空间,即“最差的时候”尚不能确认;另一方面,应对政策尚未全面落地,难以评估就算“最差时候”出现,未来是否能够出现趋势性、边际改善。故,“市场底”仍需静待时候。

2、盈利底何时可见?三条路径跟踪与推演:①先行指标回升+PPI筑底。PMI、10年期国债收益率、SHIBOR_3M等先行指标底部回升,且看到PPI筑底回暖,方可确认“盈利底”降至;②新一轮复苏周期开启,尚需至少本轮周期终结,耗时最快2.5年以上。基于前文的分析结论,本轮经济周期自2022年12月31日起至今仅耗时1年4个月,经济周期结束最快也要到2024年年底,甚至要延后至2025H1。

故“盈利底”预计最快也要到今年年底至明年上半年。③逻辑满足。当前M1降至-1.4%,预计未来6~9个月PPI大概率继续向下;考虑到2024H2海外风险加大,将可能导致M1继续下探,意味着PPI筑底将进一步被延后,即“盈利底”受海外风险影响或将被持续延后。另外,当前企业实际回报率已经从2021年约12%降至0.7%的较低水平。随着内外需持续疲弱,产能利用率、价格等下跌,将导致企业净利率、资产周转率下降;叠加企业实际融资成本被动上升,意味着企业实际回报率将继续下降,甚至到负值——这将进一步明显降低企业“花钱意愿”、抑制经济活力,故若看不到企业实际回报率企稳回升,亦难见“盈利底”迹象。

3、市场影响几何?三个维度探讨:①从市场周期角度来看,当下我们既看不到“市场底”,更看不到“盈利底”。复盘过去5轮“政策底”-“市场底”期间,平均跌幅在20%,意味着继“政策底”带动的反弹行情结束之后,在“市场底”出现之前,A股市场出现“二次探底”,至少期间波动率明显上升的概率依然较大。②具体基本面与流动性驱动的角度,一方面,中国经济尚处于“主动去库”的放缓末期,内、外需疲弱进一步验证,且面临着价格明显下行的压力;微观层面,企业盈利增速、盈利能力均将维持在下行通道,甚至经营性现金流已出现走弱迹象。

另一方面,“M2%-社融%”再次下滑,反应剩余流动性趋紧;同时,“M1%-短融%”降幅扩大,反应市场有效流动性较差,缺乏增量内资。其中,短期融资增速回升,反应企业经营现金流再次出现走弱迹象,或进一步挤压金融市场流动性;此外,考虑到全球经济“比差”逻辑下,各国央行陆续放水,而这些钱或因避险逻辑流向美国、推升美元走强,意味着人民币汇率大概率依然偏弱,难以吸引外资持续流入。③考虑到4月政治局会议定调偏积极且近期已有相关政策持续出台,政策层面的积极因素正在逐步增多,或将有助于提振市场风险偏好,一定程度降低市场的波动率。综上,我们维持谨慎,市场波动率或将趋于抬升的判断,波动率偏离幅度将取决于政策落地节奏及其效果。

2.2市场上涨周期:A股风格演绎与行业配置节奏

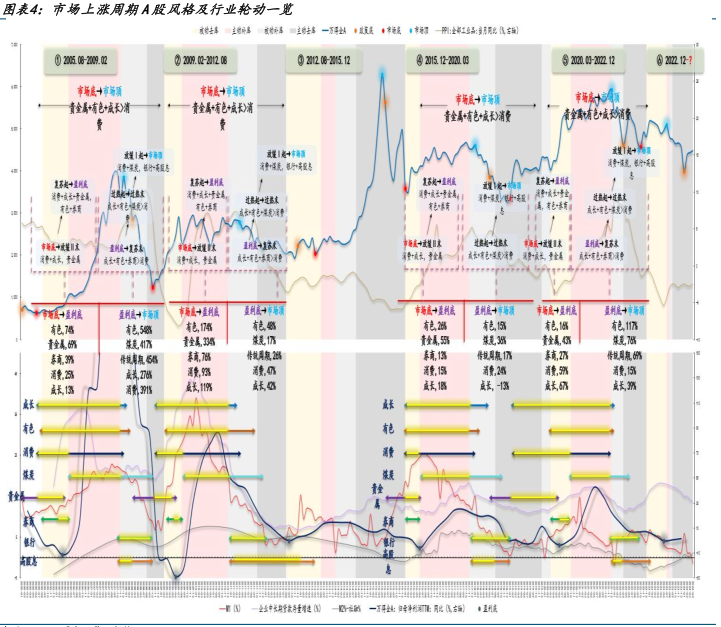

前文我们提到:A股市场上涨周期中,从“市场底”到“市场顶”,我们将依次经历国内经济“放缓末期”-“复苏期”-“繁荣期”-“放缓初期”。不同经济周期环境,赋予了A股市场各类风格、行业不同的驱动方向与波动弹性。我们基于市场上涨周期的三个关键节点,将其分为“市场底-盈利底”和“盈利底-市场顶”两大阶段;同时,又纳入经济上行周期各个节点,进一步细化A股上涨行情区间,使其扩大至8个小阶段。

试图通过勾勒不同阶段下的经济与市场特征,解释长期风格形成与占优行业背后的逻辑,归纳并用于预判未来某个阶段下风格演绎及捕捉行业机遇。一)市场底-盈利底市场底-盈利底期间,包括:“2005.6~2006.3”、“2008.10~2009.6”、“2016.1~2016.6”及“2019.1~2020.6”。驱动A股市场上涨的动力更多来自“情绪面+流动性”,因此估值的趋势性、显著修复成为该区间股价上涨的最主要贡献。

四轮上涨周期中,该阶段平均弹性最大的大类行业包括:1、贵金属(63%)+有色(50%);2、成长(43%)+消费(42%)和3、券商(33%)。市场底-盈利底期间,又可细分为“市场底-放缓II末期结束”和“复苏开始-盈利底”两个阶段。这样我们便可以将上述大类行业进一步细化到每个小阶段中,更加集中凸显了各行业在不同阶段下的特征与弹性。“市场底-放缓II End”,弹性最强:成长+消费。常出现在“主动去库周期”后半段,“市场底”已现但经济层面仍未满足复苏要求,参考:“2005.6~2005.8”、“2008.10~2009.2”及“2019.1~2019.12”。

背后逻辑:一方面,受益流动性明显回升,包括:M2%-社融%趋于改善,以及M1%底部回升等;另一方面,市场底/估值底出现,表面基本面“最差时期”已经过去,经济修复预期增强。“复苏起-盈利底”,弹性最强:贵金属+有色+券商。常出现在“被动去库周期”前半段,经济虽然已开启复苏,但尚未见到“盈利底”,参考:“2005.8~2006.3”、“2009.2~2009.6”、“2016.1~2016.6”及“2020.3~2020.6”。期间,成长(18.7%)、消费(18.5%)依然较强,但券商(24%)、有色(45%)、贵金属(63%)表现更为凸显。背后逻辑:一方面,一旦复苏开启,说明上涨确定性增强,“牛市旗手”券商往往开始表现。另一方面,有色受益于经济、流动性“双属性”增强。

2.3 市场下跌周期:A股风格演绎与行业配置节奏

前文我们已经基于经济、市场“双周期”的重要节点,构建了整个A股市场上涨周期配置框架与行业轮动模型。接下来,我们将结合市场下跌周期,进一步完善风格与行业轮动的配置体系。三)市场顶-政策底市场顶-政策底期间,包括:“2007.12~2008.3”、“2011.4~2012.12”、“2018.1~2018.6”、“2021.12~2022.4”及“2023.7~2024.1”。

从宏观到微观基本面均现“向下拐点”且加速放缓,信用指标加速下行,市场遭到盈利、估值的双重调整压力。五轮下跌周期中,平均防御属性最强的大类行业有:1、银行(-5%);2、高股息(-17%)。市场顶-政策底期间,又可细分为“市场顶-放缓I结束(End)”和“放缓II起-政策底”两个阶段。这样我们便可以将上述大类行业进一步细化到每个小阶段中,更加集中凸显了各行业在不同阶段下的特征与防御属性。“市场顶-放缓I End”,防御属性较高:银行+高股息+煤炭。常出现在“被动补库周期”后半段,“市场顶”已现,但经济基本面仅刚刚出现下行拐点、企业盈利增长仍具备一定韧性;同时,总量剩余流动性维持收紧,而市场有效流动性则先行“阶梯 式 ” 放 缓 、 甚 至 下 滑 。参 考 :“2007.12~2008.8”、“2011.4~2011.10”、“2018.1~2018.8”、“2021.12~2022.4”及“2023.7~2023.9”。

背后逻辑:一是成长+有色等对于流动性敏感度较高的行业,估值明显承压下挫;二是银行、高股息受益于现金流充裕及盈利波动率较低;三是部分周期,比如煤炭依然受益上游价格韧性,盈利增长依然具备相对优势。“放缓II起-政策底”,防御属性较高:银行+高股息。常出现在“主动去库周期”前半段,经济放缓压力加大,流动性维持收紧。参考:“2011.10~2012.12”、“2023.9~2024.1”。

背后逻辑:一方面,“现金牛”+“低波动率”依然是市场防御属性最强的方向;另一方面,随着经济下行压力加大,煤炭价格明显下降,其毛利率呈现趋势性、明显下滑,利润增速亦明显回落。四)政策底-市场底政策底-市场底期间,可细分为“政策底-政策对市场影响结束(End)”和“政策影响结束End-市场底”两个阶段,相关阶段特征及对市场影响均各异。

“政策底起-政策影响End”,市场反弹,弹性最强:成长+有色。常出现在“主动去库周期”中间段,一旦政策底出现,市场往往迎来反弹,持续期约1~2个月。参考:“2012.12~2013.2”、“2018.6~2018.7”、“2022.4~2022.7”及“2024.1~2024.3”。背后逻辑:一方面,政策宽货币,带动市场流动性预期改善;另一方面,市场期待基本面预期修复。故,我们看到成长、有色等品种在分子端相对稳定预期的基础上,受益于分母端估值扩张。

“政策影响End-市场底”,市场再次调整,防御属性较高:银行+贵金属>高股息。常出现在“主动去库周期”后半段。政策出台之后,短时间难以对经济基本面有明显影响,叠加信用持续创出新低,“宽货币”未能“宽信用”导致市场有效流动性亦趋于收紧。参 考:“2008.4~2008.10”、“2013.2~2013.6”、“2015.7~2016.1”、“2018.7~2019.1”及“2022.7~2022.10”。背后逻辑:一是银行受益于“现金牛”及盈利“低波动”;二是贵金属受益中、美经济共振调整,(1)美国实际利率下行;(2)避险属性;三是高股息防御属性减弱。当信用磨底之时,投资者往往预期市场将筑底回升,届时:一方面,而高股息则因估值扩张之后、股息率下降,出现滞涨;另一方面,“左侧买家”开始布局成长、消费等品种,资金快速流出往往导致高股息在“黎明前”出现补跌。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)