2024显示材料行业报告:凯盛科技折叠屏与新材料前景分析

1 凯盛科技:凯盛集团显示与应用材料平台

1.1 公司简介

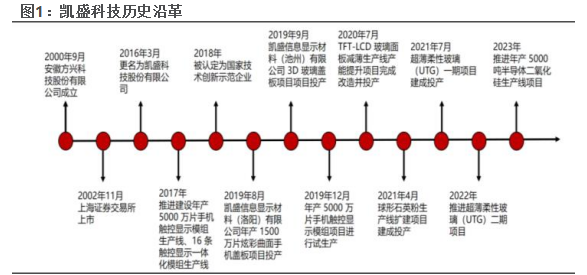

凯盛科技,位于安徽省蚌埠市,公司成立于 2000 年 9 月,2002 年 11 月于上交所上市。公司主营业务包含显示材料板块和应用材料板块,均属于国家重点发展的新兴产业,近年来重点推进产品包括 UTG、高纯二氧化硅、球形硅微粉等。

中国建材旗下凯盛科技集团推进“3+1”战略,打造显示材料与应用材料、新能源材料、优质浮法玻璃及特种玻璃 3 大业务板块,以及 1 个研发平台(玻璃新材料研究总院),公司作为显示材料与应用材料板块核心,显示材料实现技术和市场双引领,应用材料围绕锆、硅、钛三种元素,已逐步形成新材料“大产业”平台。

1.2 股权关系及激励

股权结构方面,截至 24Q1,公司控股股东为凯盛科技集团有限公司、持股上市公司25.39%股权,实控人为中国建材集团、持股凯盛科技集团100%股权。

2023 年 12 月,公司推出 2023 年股票期权激励计划(草案),拟授予 195名激励对象(占公司 2023 年 11 月 30 日员工总数的 3.63%)股票期权 1811.11万份(占激励计划草案公告日股本总额的 1.92%),首次授予的股票期权行权价格为 12.59 元/股。

根据股票期权激励计划(草案),2024-2026 年公司扣非归母净利润考核目标分别为 1.89、2.70、3.14 亿元(2022-2023 年公司扣非归母净利润分别为225、-5244 万元)。

1.3 财务表现梳理

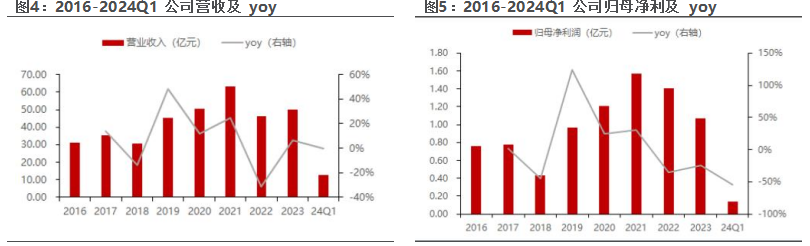

2015 年公司收购国显科技(液晶显示模组业务),形成显示材料与应用材料“双管齐下”模式。2016-2023 年公司收入 CAGR 达 7.1%,其中:

2019 年公司收入 45.18 亿元,同比+48.2%,主要由显示材料业务驱动,其中显示材料业务收入 35.63 亿元、同比+67%,应用材料业务收入 8.10 亿元、同比+2%。显示材料业务大客户、大订单市场战略取得显著成效,除维系亚马逊等重要客户外,成功向京瓷、 Wacom、百度等客户供货。 2019 年公司归母净利0.97 亿元,同比+124.0%;

2021 年公司收入 63.24 亿元,同比+24.8%,显示材料与应用材料业务均呈现高增趋势,其中:①显示材料业务收入 50.71 亿元、同比+22%,平板显示模组保持行业领先地位,笔电模组与核心客户形成战略合作、实现快速增长。②应用材料业务收入 11.77 亿元、同比+49%,电熔氧化锆、稳定锆产销量同比增速分别超 30%、35%。同时,球形石英粉产销量大幅提升,生产规模居国内前三。2021 年公司归母净利 1.57 亿元,同比+30.4%;

2022 年公司收入 49.19 亿元,同比-30.07%。其中:①显示材料业务收入31.23 亿元、同比-38.4%,主要系 2020-2021 年居家办公、在线教育用消费类电子产品快速增长,而 2022 年电子消费市场更新换代需求减弱,加之宏观经济形势导致市场观望情绪浓厚,影响了消费信心。②应用材料业务收入 13.52 亿元、同比+13.52%,新托管凯盛基材、太湖石英和黄山石英三家应用材料企业,打造了新材料“大产业”平台,推动应用材料拓展,进一步提高公司核心竞争力。2022 年公司归母净利 1.40 亿元,同比-34.79%,全年毛利率 17.12%、同比+0.64%,全年净利率 4.84%、同比+0.92%。

2023 年公司收入 50.10 亿元,同比 +6.2%,其中:①显示材料业务收入2.70 亿元、同比+5%,UTG 二期项目厂房已建成并具备产能规模,导入下游知名面板企业、终端厂商等多家客户资源池。②应用材料业务收入 15.85 亿元、同比+10%,在锆系列材料单价下滑背景下,新增长点逐渐贡献收入。2021 年公司归母净利 1.07 亿元,同比-24.4%,主因系全年毛利率 13.25%、同比-3.87pct;24Q1 公司收入 12.63 亿元,同比-0.5%,归母净利 0.14 亿元,同比-54.8%。24Q1 毛利率 14.33%、同比+1.49pct,归母净利同比下滑,主因研发费用 7530万元同比+63.6%,研发费用率达 5.96%。

业务结构方面,2023 年显示材料收入占比 65%、应用材料 32%,显示材料毛利占比 55%、应用材料 45%。

显示材料业务:主要包括超薄电子玻璃、柔性可折叠玻璃(UTG)、ITO导电膜玻璃、柔性触控、面板减薄、显示触控一体化模组,拥有较为完整的显示产业链。2022 年显示材料业务收入 31.23 亿元,同比-38.4%,主因下游消费电子行业需求下滑。毛利率普遍在 10-15%、低于应用材料板块,2023 年显示材料业务毛利率 11.21%,同比-2.38pct;

应用材料业务:产品主要围绕锆、硅、钛三种元素,立足锆系产品,如电熔氧化锆、硅酸锆、稳定锆等,在此基础上扩大产品系列,例如球形石英粉、高纯合成二氧化硅、纳米钛酸钡、稀土抛光粉等产品。 2014-2023年公司应用材料板块实现稳增长、收入CAGR达15%,其中2023年收入 15.85 亿元,同比+17.3%,在锆系列材料单价下滑背景下,新增长点逐渐贡献收入。目前公司锆系列材料收入占应用材料的比重较高,应用材料业务毛利率具有波动性,主因锆系列材料行业景气波动影响。

盈利能力方面 ,公司 2016-2022 年毛利率窄幅波动,波动区间在 14.5-17.5%。2023 年公司毛利率 13.25%、同比-3.87pct,其中:①显示材料业务毛利率 11.21%,同比-2.38pct,主要受消费电子景气度影响,②应用材料业务毛利率 18.74%,同比-10.45pct,主要受锆系列材料单价下滑影响。

2 显示材料:UTG 一体化龙头,二期产能加速

2.1 液晶显示模组

平板显示因具有体积小、重量轻、功耗低、画质好等优点,被广泛应用于电子仪表显示、车载显示、数码相机、智能手机、个人电脑、电视产品等领域。其中液晶(LCD)显示技术由于技术最为成熟、成本及寿命方面优势明显,目前仍被广泛使用。

液晶显示模组处于液晶显示产业链中游, 上游主要为原材料供应商,如偏光片、玻璃基板等,下游主要为各类应用领域。公司显示材料业务主要包括超薄电子玻璃、ITO 导电膜玻璃、柔性触控、面板减薄、显示触控一体化模组, 业务基本覆盖中游模组产业链条、部分上游原材料产业链。

2015 年 11 月,公司收购深圳国显科技 75.58%股份,正式进入液晶显示模组领域。并表后深圳国显成为公司主要收入来源,2016-2021 年深圳国显收入由21.06 亿元增长至 47.4 亿元,CAGR 达 17.6%,净利润由 1.01 亿元增长至 2.32亿元,CAGR 达 18.1%。受消费电子需求景气度影响, 2022 年深圳国显收入28.72 亿元,同比-39.4%,净利润 1.02 亿元,同比-56%。2022 年深圳国显占公司收入的 62%、占公司显示材料业务收入的 92%。销量及单价方面,2022 年凯盛科技集团液晶显示模组销量 2503 万片,单价为 121.46 元/片。

2.2 国产 UTG 一体化龙头,拥抱“折叠时代”

2.2.1 痛点逐一突破,折叠屏手机进入加速渗透期

折叠屏进入快速渗透期。根据 Counterpoint 数据预测,全球折叠屏手机出货量将从 2022 年的 1310 万台增长至 2027 年的 1.015 亿台,CAGR 达 50.6%;国内品牌推新速度加快、市场增速更高,根据 IDC 数据,随着华为、OPPO、荣耀等多款新品推动, 23Q4 中国折叠屏手机市场出货量约 277.1 万台,同比+149.6%。2023 年全年中国折叠屏手机市场出货量约 700.7 万台,同比+114.5%,自 2019 年首款产品上市以来,国内折叠屏手机市场连续 4 年同比增速超 100%。

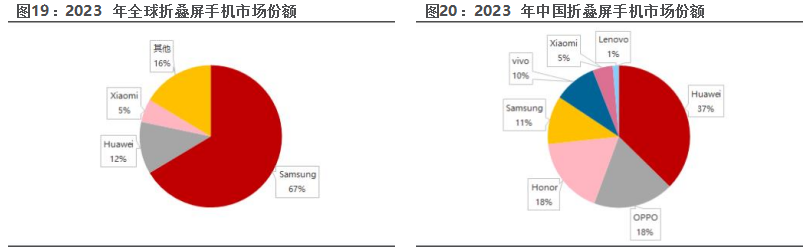

全球市场:根据 IDC 数据,随着国内品牌多款新品推动,三星折叠屏手机市场份额从 2022 年的 80%下降至 2023 年的 66.4%,其次为华为(11.9%)、小米(5.3%)。华为大幅提高折叠机出货目标,IDC 预测2024 年华为市占率有望提升至 19.8%;

国内市场:根据 IDC 数据,2023 年华为国内市占率达 37%,后续分别为 OPPO(18%)、荣耀(18%)、三星(11%)、vivo(10%)和小米(5%)。

具体地,手机厂商角度,华为和三星最早布局折叠屏,且华为是目前唯一拥有三种形态折叠屏的手机厂商。 2022 年以来主流厂商加快推出折叠屏旗舰机型,例如华为 Pocket 系列、荣耀 Magic V 系列、OPPO FIND N 系列、vivo X Fold系列、小米 MIX Fold 系列。期待折叠机新机型密集催化。

价格、形态、重量、厚度等因素不断优化,引领高端智能手机结构化创新:

价格更“亲民”:受益①整体制造成本下降,②竖折形态产品售价更低(部分竖折形态产品已下探至 400-600 美元价格段),售价 1000 美元以上折叠屏手机份额由 2022 年的 81.0%下降至 2023 年的 66.5%,售价接近或低于 1000 美元,意味着折叠机型起售价已接近甚至低于苹果新机型起售价,性价比逐渐凸显。同时随着上游盖板、铰链等国产产业链成熟,我们预计折叠屏手机成本端仍有下行空间;

形态:随着折叠屏技术发展,厂商在屏幕技术、铰链技术、整体设计上突破创新,目前折叠屏手机形态可分为横折和竖折两类,其中横折形态又分为外折和内折。横折配置拉满、大屏生态,可满足沉浸式使用体验,竖折小巧灵活、方便携带,性价比优。根据 IDC 数据,2023 年横折手机占我国折叠屏机型的 68.1%;重量、厚度:为满足折叠屏旗舰机型配置,导致前期部分厂家机型机身又厚又重。部分厂家采取优先降低重量、厚度和成本,再尽可能跟上旗舰级核心配置的策略,如荣耀 Magic V2 折叠状态下厚度仅 9.9mm、重量仅 231 克,大幅接近常规直板旗舰水平,以及 vivo X Fold3 以 219克最小重量创下大折叠(内折)机型轻薄新纪录。

2.2.2 UTG 已成为折叠屏盖板主流应用方向

折叠屏手机屏幕保护层材料逐步进行迭代。“黄金薄膜”CPI 因其硬度低、折痕问题难以解决,技术路线开始转向 UTG(Ultra Thin Glass)。透明聚酰亚胺(CPI),常用于耐高温涂料、航天器外层蒙皮、航天器太阳能电池板、防火服等领域,凭借较好的抗弯折能力(反复折叠多次不开裂)成为可折叠手机的屏幕保

护材料。但由于 CPI 材料①质地偏软、不耐刮擦、容易起折痕,②透光率低,手机品牌商只能继续寻找其他理想材料。

2020 年 1 月 30 日,三星电子向欧盟知识产权局(EUIPO)提交名为“UTG”的商标,2020 年 2 月三星推出 Galaxy Z Flip,首次使用 UTG 替代 CPI。UTG(Ultra Thin Glass),超薄玻璃,具有高硬度、耐剐蹭、高透光率等优点,可以弥补 CPI 容易出现折痕的缺点,屏幕体验更佳。

我们测算,随着上游产业链陆续成熟、不断降本, 假设 UTG 玻璃售价降至2020 年初的 1/4-1/3(对应单价 63-83 元/片),则对应 2023 年我国 UTG 市场空间 4.6-6.1 亿元,假设 UTG 玻璃售价降至 2020 年初的 1/2(对应单价 125元/片),则对应2023年我国 UTG市场空间9.2亿元。根据Counterpoint 预测,2027 年全球折叠机出货量有望达到 2023 年的 5.46 倍,因此我们预计 2027 年我国 UTG 市场空间有望达数十亿规模。

我国折叠屏手机销量:根据 IDC 数据,2023 年中国折叠屏手机市场出货量约 700.7 万台,同比+114.5%;

手机销量对应 UTG 产量:考虑生产、贴合良率等问题(即良率对应 60-70%区间),假设 1000 万台折叠屏对应 1500 万片 UTG 玻璃(实际由于后维修市场可能对应比例更高);

UTG 渗透率:根据 CINNO Research 数据,2023 年国内折叠屏智能手机 UTG 使用占比接近 70%;

UTG 玻璃单价及市场空间:根据艾邦产业通数据, 三星折叠屏手机Galaxy Z Flip(2020 年上市)使用 UTG 玻璃单价高达 40 美元/片,是普通钢化玻璃的 20 倍+,折合 RMB 约为 250 元/片(当时汇率)。考虑到整体制造成本下降,带动近 2 年折叠屏手机售价逐步下探,反映上游盖板/铰链等产业链陆续成熟、不断降本,此处我们进行 3 种情形假设——①假设售价降至原先 1/4,即 UTG 玻璃单价为62.5 元/片,则对应2023 年我国 UTG 市场空间 4.6 亿元;②假设售价降至原先 1/3,即UTG 玻璃单价为 83.3 元/片,则对应 2023 年我国 UTG 市场空间 6.1 亿元;③假设售价降至原先 1/2,即 UTG 玻璃单价为 125 元/片,则对应2023 年我国 UTG 市场空间 9.2 亿元。

UTG是柔性显示屏和传感器的核心集基材,UTG的应用,不止是智能手机,其他还包括卷轴电视、穿戴设备、折叠笔记本、车载产品等。 凯盛科技重点拓展车载显示、大屏卷曲显示、智能穿戴等领域,例如 2022 年 12 月苏州清听声学与凯盛科技签署战略合作协议,联手打造基于超薄柔性 UTG 的聚音屏技术,挖掘其在手机、平板、笔记本电脑、车载等领域应用潜能。

2.2.3 UTG 原片一体化优势明显,二期产能逐步释放

UTG 产业链一般分为原片、减薄加工、显示模组、手机终端应用 4 个环节:

原片方面,目前全球具备原片生产能力的厂商较少,根据专利申请情况,预计包括美国康宁、德国肖特、日本 NEG、凯盛科技等;减薄深加工方面,韩国 DowooInsys、日本长濑及国内长信科技、凯盛

科技、东旭集团等;

显示模组方面,主要为三星显示、京东方显示、华星光电等;手机终端应用方面,主要为三星、华为、小米、荣耀、OPPO、vivo 等品牌。参考三星 Z 系列 UTG 屏幕手机,三星显示从肖特独家采购 UTG 原片,通过DowooInsys 减薄、强化,三星显示将成品 UTG 贴合到面板上供应给三星电子,

三星电子再将显示模组应用到 Galaxy Z Flip、Galaxy Z Flod2 等机型上。其中,为确保供应链稳定性,三星电子与康宁联合开发原片,目前三星折叠屏手机的UTG 供应商已有肖特、康宁 2 家,肖特仍为主导。

UTG 产业链进入壁垒主要体现在原片技术开发:

UTG 原片厚度一般为 30-70 微米,一般头发丝直径在 60-90 微米,UTG 原片玻璃比头发丝更薄,同时还要实现强度指标,打破“越薄越容易碎”的常识。2021 年 2 月凯盛科技实现 30 微米弯折半径小于 1 毫米,目前生产 UTG 原片玻璃企业仅包括美国康宁、德国肖特、日本NEG、凯盛科技等;

减薄工艺资本开支较大,良率要求高,同时面临回收期不确定(技术更迭快),建设周期一般为 12-20 个月。例如凯盛科技二期 UTG 项目投资计划 10.2 亿元、对应 1500 万片年产能;部分国产品牌对国内产业链倾斜更多,但多数品牌在国内 UTG 产业链未完全成熟背景下,仍选择外资供应。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)