2024煤炭行业报告:智能化开采技术与市场展望

1.采煤无人智能化趋势明显,未来市场空间可期

1.1.综采工作面应用智能化系统优势显著

综采工作面实现采煤全流程的机械自动化。综采工作面的主要工作方式是将采煤的主要工序如破煤、装煤、运煤、支护和管理顶板等过程全部机械化,具有劳动强度低、产量高、效率高、安全条件好的特点。以提高采煤效率和安全性。其工作原理和主要设备如下:

采煤机:利用大功率双滚筒采煤机进行破煤和装煤,采煤机沿着工作面移动,通过滚筒切割煤层;

刮板输送机:采煤机切割下来的煤炭通过刮板输送机初步输送,然后通过转载机转运至胶带输送机,实现煤炭的连续输送;

液压支架:支撑工作面顶板,维护工作空间,防止煤层坍塌,实现自动化支护。液压支架在完成支撑后,可进行前移,同时处理采空区,保证工作面的安全和稳定;

乳化液泵站和喷雾泵站:为液压支架提供动力和润滑,同时提供防尘和降温的喷雾;

综采自动化控制系统:综采工作面通常配备自动化控制系统,以实现设备的远程监控和操作,提高作业安全性和效率;

综采工作面的煤机设备通过这些设备的协同工作,实现采煤过程的自动化和机械化,提高了采煤效率,降低了作业风险,是现代煤炭开采过程中重要方向。

煤企机械化进程已经基本完成。据中国煤炭工业协会统计数据显示,我国大型煤炭企业采煤机械化程度由1978年的32.5%提高到2022年的99.01%,已实现高度机械化。随着行业集中度提升及煤矿规模的扩大,煤矿开采设施已实现跨越性发展,机械化应用已经普及。

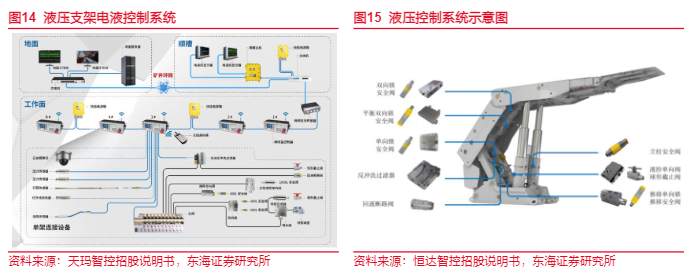

采煤技术进入智能化开采阶段。我国采煤技术经历了人工炮采、普通机械化开采、综合机械化开采,发展到现在进入智能化开采阶段。智能化开采是综采工作面通过配备,液压支架电液控制系统、综采自动化控制系统、智能集成供液系统、刮板输送机智能控制系统等先进装备,实现采煤流程的全自动化和智能化。5G、大数据和云计算技术的结合运用,进一步推动智能化开采的发展。这有效减少数据传输的时延,提高采煤效率,降低了成本,显著提升矿工安全保障。

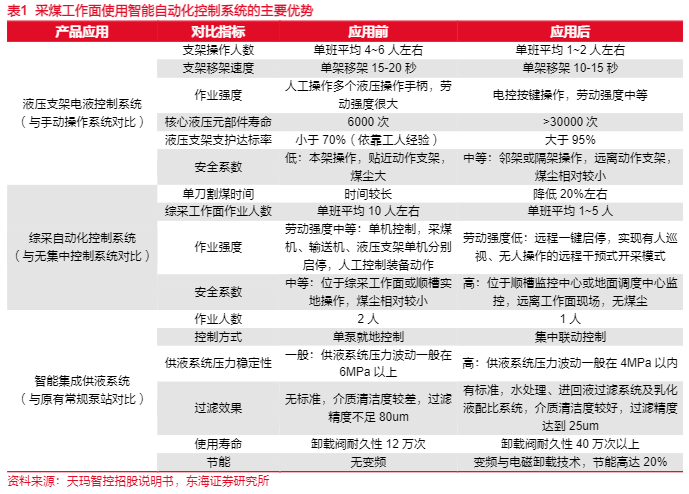

采煤工作面应用智能自动化控制系统优势显著。液压支架电液控制系统、综采自动化控制系统、智能集成供液系统三大系统,将工作面的作业方式从手动机械化作业升级为自动化、智能化作业,实现工作面“有人巡视、无人操作”的远程干预式智能化采煤,可全面提升综采工作面的智能化采煤水平和工作面安全作业水平,有效减少工作面作业人数,降低作业人员劳动强度,降低生产运营成本,提高采煤效率,实现全面提质增效。

1.2.劳动力紧缺和高危工作环境,驱动无人化智能开采发展

劳动力资源紧缺和用工成本上升助推智能化趋势。煤炭企业井下恶劣的作业环境难以吸引年轻人加入,导致招工越发困难;随着人民生活水平持续提升,从业人员的工资需求也在提高;加之煤炭安全生产投入加大,煤炭企业的用工成本不断攀升,这将促使煤炭企业加大智能化投入减少劳动用工,为煤矿无人智能化开采提供市场需求。

煤矿工作条件复杂,事故多发威胁安全。我国大部分煤炭资源都在地表千米深度以下,但深部的地质条件和水文条件复杂,煤矿事故发生的概率持续增加,严重威胁煤矿安全生产。根据《2016-2022年我国煤矿事故统计与规律分析》数据统计,我国2016-2022年煤矿各类型事故中,顶板事故发生次数最多,占比达32.1%;运输事故发次数占比达25.8%;顶板事故和运输事故多为机械事故,机械的自动化和智能化将显著降低该类事故。

煤矿安全高效生产得到重视,降低事故和死亡人数亟待解决。2016-2022年我国共发生1026起煤矿事故,造成1990人死亡。煤矿事故死亡人数整体呈现递减趋势,2021年达到最低点为173人,每百吨煤矿死亡0.044人。2022年死亡人数稍有反弹达197人,每百吨煤矿死亡0.054人,可见我国煤矿安全生产形势逐年稳定且势头良好。煤矿智能化建设将大幅减少井下作业人员数量与劳动强度,显著降低事故死亡人数。

1.3.政策引导无人智能化方向,各地政府积极制定目标计划

政策明确煤矿无人化智能开采方向。面对安全性的重视持续提高和人力资源的红利消退,国内推出一系列政策推动煤炭开采行业向智能化转型。《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》将煤矿无人化智能开采作为重点研发任务,明确提出2030年重点煤矿区基本实现工作面无人化开采。此外,国家发改委、国家能源局等八部委联合发布的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,以及《煤矿智能化建设指南(2021年版)》和《“十四五”智能制造发展规划》,均为煤矿智能化发展提供了明确的指导和支持。煤矿智能化建设将大幅减少井下作业人员数量与劳动强度,推动煤矿开采提质增效,具有巨大的市场空间。

政策推动加快老旧设备智能化更新。2024年4月9日,工信部等七部门联合印发的《推动工业领域设备更新实施方案》提出,加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备,推广应用智能制造装备更新。煤炭开采行业以大型国企为主,且行业内公司现金流较为充裕,或将率先响应老旧设备更新措施,加速实现煤矿智能化建设。

各地政府积极制定煤矿无人智能化发展目标。主要煤炭生产省份,通过制定具体政策和行动计划,正积极推进煤矿无人化智能开采,分阶段实现煤矿的自动化改造,以提高生产效率、保障安全,并促进煤炭产业的现代化和可持续发展。例如,山西省《全面推进煤矿智能化和煤炭工业互联网平台建设实施方案》,要求2024年山西将新建成150座智能化煤矿,2027年实现全省各类煤矿基本实现智能化;内蒙古要求2025年大型正常生产煤矿全部实现智能化;山东省到2025年,全省煤矿完成智能化改造,建成一批100人以下少人智能化矿井,打造一批国家级示范矿井,智能化开采产量达到90%以上。

1.4.头部企业率先转型升级,智能化市场达百亿以上

煤炭作为重要基础能源,保障我国能源安全稳定。我国“富煤、贫油、少气”的资源禀赋特征,决定了煤炭是我国基础能源,其资源的安全稳定开发与国计民生及能源安全息息相关。根据国家能源局发布,在当前我国发电装机容量结构中,主要为火电、水电、风电和太阳能四大能源,火电占比高达47.62%,而煤炭是火电主要工业原料,在未来我国能源供给中将持续发挥“压舱石”作用。

煤炭行业产量稳步提升。根据国家统计局数据,2023年全国原煤产量47.11亿吨,同比增长3.35%,原煤产量创历史新高,有力支撑我国国民经济和社会平稳较快发展。我国以煤炭为主的能源消费结构格局将长期存在,要走合理可持续开发煤炭资源的发展道路。无人智能化可以让煤炭开采更加安全、高效,是煤炭资源发展的重要转型升级方向。

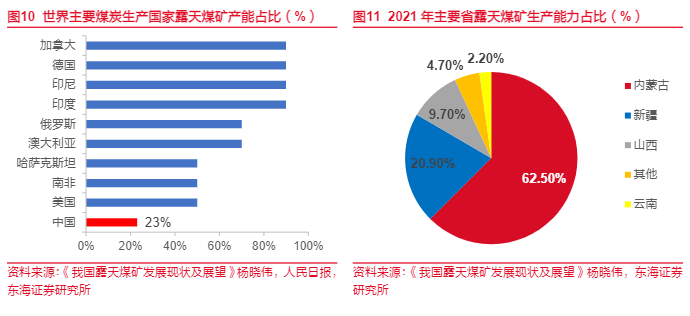

国内煤炭资源地质条件复杂,更适合发展井工矿技术。根据人民日报发布的数据显示,2022年我国露天煤矿产量完成10.57亿吨,占全国23%的煤炭产量,与世界其他产煤国家差距较大。主要是由于,中国煤炭资源的地质条件复杂,适合露天开采的煤炭资源主要集中在内蒙古、新疆等地区,2021年两省占比达83.4%,其它地区不适合露天开采,而井工矿更适合在地质条件复杂或煤层较深的地区开采。

煤炭生产向大型企业集中,率先落实煤矿智能化转型。根据煤炭工业协会2023年数据中披露,前七家企业原煤产能达1亿吨级以上,总计原煤产量21.34亿吨,占全国总产量的47.1%,较去年增加约0.73亿吨。大型煤炭企业的产能集中度和话语权将越来越重,同时也肩负社会责任和示范性形象,率先贯彻落实《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》;根据国家能源局披发布会披露,截至2022年底,国家能源集团、中煤集团等7家重点煤炭企业,已建成智能化产能13.93亿吨/年,综采工作面平均人员劳动工效提升27.7%。

煤矿智能化投资达2000亿元。根据国家矿山安监局披露,截止2023年6月全国煤矿智能化建设投资总规模接近2000亿元,已完成投资超过1000亿元;同时,近期煤炭开采和洗选行业固定资产投资完成额有一定增长,固定资产投资活动有所增长。大规模投资可有效地推动矿山物联网、煤机装备制造、智能控制系统、安全预警等矿山智能化设备的渗透。

煤矿智能化建设稳步推进。2015年全国仅有3个智能化采掘工作面,2018年底发展到80个。截止2023年底全国758处煤矿已建成1651个智能化采掘工作面,正逐步达成“十四五”建成智能化煤矿1000处以上的目标。目前智能化采煤工作面以可视化远程干预模式为主,总体处于煤矿智能化初级阶段。龙头企业正探索煤岩识别、5G、人工智能等技术的融合使用,朝无人化采煤目标而努力。

通过测算得出智能化煤矿市场空间达百亿以上:

1)根据《2022煤炭行业发展年度报告》和《2023煤炭行业发展年度报告》中的数据,2022-2023年我国拥有煤矿数量分别为4400处和4300处。根据“十四五”规划,我国2025年我国煤矿数量将压缩至4000处左右。据以上数据,我们预计2024年底,我国煤矿数量将缩减至4150处左右。

2)根据《2022煤炭行业发展年度报告》、《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》和天玛智控2023年报数据,2022-2023年我国全国建成智能化煤矿数量572处和758处。根据“十四五”规划,截止2025年我国将建成智能化煤矿1000处以上。据以上数据,我们预计2024年底,我国智能化煤矿达875处。

3)2022-2025年我国全国建成智能化煤矿渗透率将分别达13.0%、17.6%、21.1%和25%。预计2024-2025年每年新建智能化煤矿数量分别达117处和125处。

4)根据安永研究报告《智慧赋能煤炭产业新万亿市场》披露,新建型矿井单矿改造费用在1.95亿元人民币至3.85亿元人民币之间。我们保守假设新增智能化煤矿每处平均需2.9亿元,可预测2024-2025年智能化煤矿市场分别为339.30亿元和362.50亿元。