2024医药生物行业报告:血制品行业新周期发展分析

1血制品行业:资源刚需、稳健增长的黄金赛道

1.1血制品适应症广泛,生产全流程受到严格管控

血液制品在战伤抢救、特定疾病上应用广泛,目前我国能提取出17个细分品种。血液制品主要是以健康人血浆为原料,采用生物学工艺或分离纯化技术从血浆蛋白中提纯而成的生物活性制剂,属生物制品范畴。作为人血替代品,血液制品在医疗急救(如创伤失血、烧伤等)、战伤抢救以及某些特定疾病(如血友病等)等领域起着至关重要的作用。血液制品起源于20世纪40年代,时值二战时期,依赖输注全血来抢救伤员的方式已无法满足需要。在此背景下,美国哈佛大学的Cohn教授成功通过低温乙醇法从人血浆蛋白中分离出人血白蛋白,世界上第一种血液制品由此诞生。随着提取纯化技术发展迭代,生产厂家能提取出的血液制品种类越发丰富。中国现有技术最多能从血浆中提取出3大类17个细分品种。

浆站为血制品企业的“战略性”资源,血制品生产全流程受到严格管控。在我国,原料血浆按规定一般仅能由与血液制品生产企业具有产权关系的单采血浆站提供。单采血浆站由血液制品企业进行设立并负责管理,其开设由省级卫计委审批。经过采集阶段后,原料血浆需经过三次病毒检疫后方可投产。血浆蛋白经过粗分离(低温乙醇法+离心/压滤工艺)和精纯化(层析技术)后将得到各种血制品。鉴于血液制品的特殊性和极高的安全性要求,国内血液制品质量管理采用“批签发”制,即每批产品在企业自检合格后,提交批签发申请,在药监局与中检所审批合格之后才可进行销售。总的来看,因为原料血浆的采集、血制品的生产与销售等众多环节均受到国家法律法规的严格监管并且血液制品生产步骤多、流程复杂,血液制品从采浆到终端销售的全周期长达7-8个月。

1.2需求稳定增长,产品供需紧平衡,市场规模近六百亿

从供给端看,国内采浆量与血液制品批签发量持续攀升,血制品近六百亿市场持续扩容。随提取纯化技术的不断进步和学术推广的持续深入,尤其是静丙等血液制品在新冠的防治中发挥了重要作用,血液制品现已获得广泛的接受和临床应用。

从需求端看,我国血液制品人均用量提升空间较大+医保目录覆盖范围逐步扩大+血液制品临床适用症增加+患者教育深入,预计终端需求稳定增长。从人均消耗量对比来看,我国发展最成熟的白蛋白品类的人均用量仅为发达国家的一半左右,静丙和凝血因子VIII则仅为发达国家的10%和1.6%。我国血液制品极低的消费基数预示着行业蕴藏巨大的增长潜力。未来随着居民医疗卫生意识不断提高、人口老龄化的加快、血液制品临床适用症状的增加以及医保目录覆盖范围的扩大,我国血液制品终端需求将持续增长,行业有望高景气度。

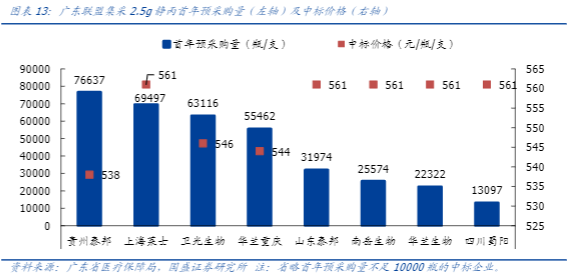

国内白蛋白产量严重不足,主流产品无明显降价效应。广东联盟集采纳入血液制品种类多,涉及中标企业范围广,具有较高参考价值。在本次集采中,常用规格10g白蛋白首年预采购量为106.27万瓶,其中88%的产品需求量由中标的国外企业获得。国内企业中,卫光生物以377元/瓶的价格中标,无明显降价效应(中标前价格为378元/瓶),公司首年预采购量达到7.4万瓶。

2采浆规模与吨浆利润是决定血制品企业竞争地位的重要因素

2.1我国血浆的采集和管理体系严格,采浆情况对市场供给影响巨大

血制品属资源垄断性行业,采浆在产业链中起着至关重要的作用。

产业链上游是单采血浆站,其仅采集其采浆区域的户籍的健康居民(献浆员)的血浆,利用全自动单采血浆机分离出血浆,再将血细胞、白细胞、血小板等其余组分输回人体。

产业链中游是血液制品公司,主要从事血液制品的研发、生产和销售。同时,为保障原料血浆供应,各公司会直接负责具有产权关系的单采血浆站的运营管理工作。我国血液制品公司包括天坛生物、上海莱士、泰邦生物、华兰生物等。其中卫光生物、华兰生物、派林生物三家企业的血制品销售模式以经销为主,上海莱士、博雅生物的血制品销售模式以直营为主。

产业链下游是血液制品需求方。经过批签发的血液制品会先进入各级医疗机构、药店等,之后在专业医师、药师的指导下给患者使用。

我国浆站设立用时长、门槛高,且具有区域排他性。在我国,原料血浆的采集和供应必须由依法审批设立的单采血浆站进行,其他单位和个人不得从事单采血浆活动。新设浆站审批慢、门槛高、区域排他等原因,我国浆站数量有限,很大程度上限制了血浆的采集和供应。

审批时间上,在材料合格且齐备的情况下,设立浆站需经过五十个工作日的审批流程。

设立门槛上,2012年卫生部《关于单采血浆站管理有关事项的通知》要求,血液制品生产企业申请设置新浆站,其注册的血液制品应当不少于6个品种,且必须同时包含人血白蛋白、人免疫球蛋白和凝血因子三类制品。

此外,国家规定,单采血浆站只能设置在县及县级市;在一个采浆区域内只能设置一个单采血浆站,并且不得与全血血站设置在同一行政区内。

2.2采浆规模决定企业规模,我国企业血浆综合利用能力提升空间大

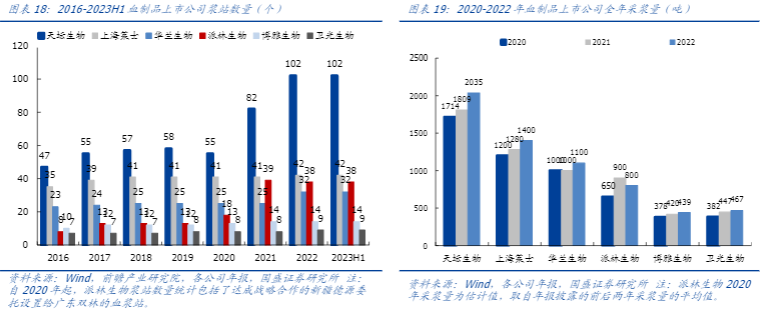

采浆规模决定企业规模,天坛生物浆站数量、采浆规模断层式领先。原料血浆供给是制约血制品中下游发展的重要因素,采浆规模提升是当前阶段血液制品企业发展的主要推动力。2022年,天坛生物浆站数量超100个,采浆规模超两千吨,为断层式行业龙头;上海莱士、华兰生物、泰邦生物采集血浆均在千吨以上,四家公司的采浆量超6000吨,占国内血浆采集总量的60%以上。此外,派林生物截至2023H1已拥有38个单采血浆站,浆站扩张速度快,预计2023年采浆量将突破千吨,位列行业第一梯队。

行业平均单浆站采浆量为36吨/个,其中卫光生物浆站管理能力出众,单位采浆量超过同行。单浆站采浆量既与浆站选址相关,又体现着企业对在营浆站的经营管理能力。在浆站获批难度大的情况下,企业越发重视对存量浆站的挖潜,这也对所辖浆站的献浆员招募、动员能力提出了更高要求。

新品获批有望提升吨浆利润水平,各企业血浆利用能力分化较大。全球范围内,目前Grifols、CSL等国外企业能从血浆中分离生产出约22-24种产品。在我国,单企业目前最多只能分离14种产品,仍有较大提升空间。持续开发高附加值产品,优化产品结构,并提升生产工艺,建立更高的产品质量标准,将带动公司吨浆利润水平的提升。

2.3“十四五”浆站规划逐步落地,浆站数量有望快速上升

“十四五”浆站规划逐步落地,助力调节供需失衡局面。为提升中国的采浆量水平,国家卫生部于2011年提出十二五血浆倍增计划,采浆量翻倍目标基本完成,但仍然难以满足医疗市场需求。十四五规划期间,部分省份进一步提出浆站规划相关政策,加大浆站数量建设力度,其中云南省规划设置单采血浆站19个(含2个试点血浆站),内蒙古自治区计划设置10个单采血浆站。

3我国血制品以白蛋白为主,产品结构仍有待优化

3.1我国企业的产品结构有待优化,白蛋白国产替代值得期待

我国血制品消费结构以白蛋白为主,静丙为辅,对标国际仍有优化空间。我国血液制品第一梯队的企业目前可分离10种左右产品,其中天坛生物产品布局最为全面,达14种。从产品结构来看,2022年我国白蛋白、静丙等两种主流产品的批签发分别占全年血液制品总批次的64%和17%。而对标国际市场,免疫球蛋白与凝血因子类产品才是消费主流。据MRB(世界血浆蛋白治疗协会PPTA旗下机构)数据,2016年静丙、凝血因子、白蛋白分别占全球血制品消费总量的41%、18%与15%。我国的血液制品产品结构优化还有较大空间。

白蛋白应用场景广泛,稳健发展多年市场较为成熟,竞争格局以进口为主。人血白蛋白临床应用场景广泛,据UHA人血白蛋白使用指南,人血白蛋白应用场景可分为三类,1)一线治疗:脑灌注压有脑水肿风险、肝硬化腹水需穿刺、新生儿高胆红素血症、肝肾移植、大量血浆置换;2)二线治疗:心脏手术后扩充血容量、肾病综合征、出血性休克及非出血性休克、烧伤等;3)其他。人血白蛋白可通过进口的方式予以补充,这也是被我国唯一允许进口的血源性血液制品。人血白蛋白为血液制品中人均消耗量与发达国家差距最小的品类。按批签发批次口径,中国人血白蛋白市场份额过半由进口厂商占据。国内人血白蛋白供给端,天坛生物、华兰生物、上海莱士位列第一梯队。

3.2静丙近年量价齐升,增长潜力高,国内四代层析静丙已上市

静丙量价齐升,适应症范围与国际仍有较大差距,市场规模增长潜力高。

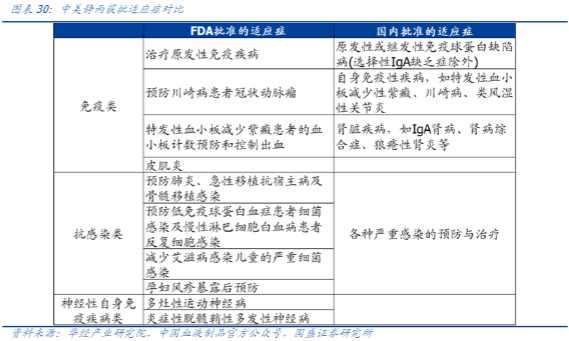

静注人免疫球蛋白(IVIG,简称静丙)含有多种抗体,主要成分是IgG。其临床适应症广泛,包括各种原发性和继发性免疫球蛋白缺陷病以及自身免疫性疾病,临床效用是普通免疫球蛋白的3倍。➢我国静丙获批适应症与国际尚存在较大差异,FDA已批准了静丙10大类适应症,包括免疫类、抗感染和神经性自身免疫疾病等;而我国仅有6类,集中在免疫和抗感染领域。

在国外,静丙占据近一半的市场份额,是规模最大的血液制品品类;但在我国静丙消费量尚低,用药基数偏小。据观研天下信息,2021年我国静丙的批签发量约为27.6g/千人,日本静丙用量为42g/千人,美国静丙用量为246g/千人,与国外差距较大。

得益于静丙成为新冠肺炎指导用药,近年来我国对静丙的用药认知有了极大的提升,静丙批签发批数增长明显,2022年全年批签发达到1125批。钟南山院士相关研究显示,新冠患者使用静丙的整体比例达到13.1%,非重症和重症患者用药比例分别为9.3%和33.5%。据药智网数据,2018-2022年静丙量价齐升,市场容量得到逐步激发。同时,我国人免疫球蛋白市场相对封闭化,不会受到海外厂商冲击。

本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。