2024科技周期探索:电子与信息技术的黄金年代回顾

为什么研究科技周期?

近100年里,从继电器到真空管,从晶体管再到大规模集成电路,科技的脚步一发而不停歇。20世纪60、70年代开始,这些科技发明被快速地产业化、规模化。

叠加资本的加持,数以百计的科技龙头公司迅速壮大,互联网,移动互联网,基因工程,材料工程,新能源.....它们在深刻地改变世界。我们回顾科技的历史,目的大体上包括:首先,我们期望通过回顾这些企业的发展历史,以揭示其成功背后的原因。同时试图在技术、产业、国家、资本等几个维度来横向观察,找到一些启发;其次,科技这个话题过于浩瀚,因为任何领域、任何方向的进步,都可以纳入进来,但由于我们的能力非常有限,同时为了确保主线相对清晰,我们尽量选择“信息革命”这条主线展开,此间会提及其他方向,但不作为重点;再次,我们也期望报告可以成为科技投资者、爱好者的工具参考,报告会以时间线将历史上较为重要的事件、节点标注出来,便于读者的查阅;最后,报告的在回顾历史部分有科普的成份,但我们与读者一样,更关心的是:是否能够对未来做出某些启发式的预判,该预判的主要目的是指导投资。因此,我们会在梳理历史之后继续做一些专题讨论与总结,我们想试图回答:历史上科技的发展是否呈现了某些周期性特征?如果是,如何划分周期?如果划分了周期,如何对未来进行预测?由于篇幅原因,报告无法面面俱到,但权当做是对于中长期科技发展的浅显学习、理解、总结和探索的开端。

理论的突破:图灵、冯·诺依曼、香农

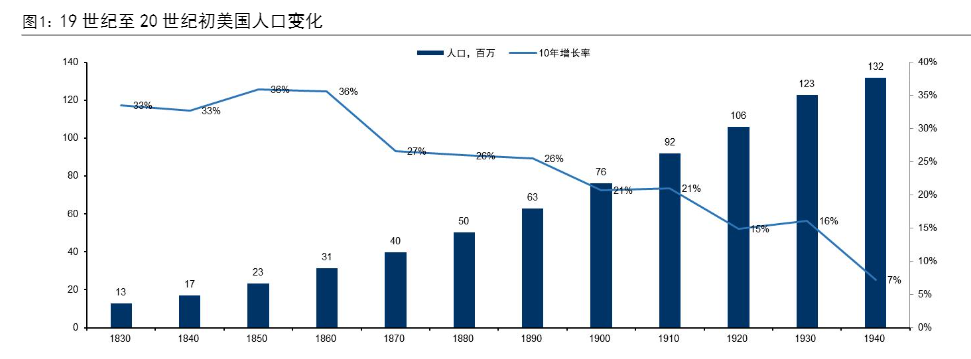

人口普查与制表机从19世纪中叶开始,美国人口进入到了高速增长期,1880年人口突破了5000万。但在没有计算机的背景下,搞清楚当时美国人口的具体情况并不是一件容易的事情。1880年人口普查历时近8年才完成,一切工作都需要手工,当时的数据校验、编制工作异常繁琐,这成为了困扰统计部门的大问题。

时间到了1890年,新一次的人口普查工作开始了。此时,美国人口已经增加至6300万,较1880年增加了26%。同时,所有受访者的普查信息科目又较1880年有了大比例的增加。因此,如果沿用原有的办法,预计完成该次人口普查的结果要超过10年时间——也就是说,在1900年新的人口普查到来之时,1890年人口普查的统计工作可能都还未结束!当时的美国德裔人赫尔曼·霍尔瑞斯(HermanHollerith)是统计局的员工,他相信结合电力技术与打孔卡(punchedcard)技术,可以制造出一种能够更快统计人口的机器。

受到了售票员利用在火车票不同位置打孔来记录旅行者的详细信息的启发,霍尔瑞斯使用了带有圆孔的12行*24列的打孔卡片。这些卡片的尺寸为3英寸宽,7英寸长。在制表机中,有一组装有弹簧的电线悬挂在读卡器上方,卡片放在水银池上,水银池与卡片上可能的洞位置相对应。当电线被压到卡片上时,打孔允许电线浸入水银池,形成闭合电路,它可用于计数、分类,并触发铃声让操作员知道卡片已被读取。制表机有40个计数器,每个计数器都有一个分成100个刻度的刻度盘,有两个指针;一个随着每个计数脉冲前进一个单位,另一个随着前一个表盘每转一整圈前进一个单位,计数上限是9999。

霍尔瑞斯的制表机应用到1890年的人口普查之后,工作人员用打孔机在卡片上打孔,输入年龄、居住州、性别和其他信息。期间大约生产了1亿张卡片,而在整个操作过程中,卡片只通过机器四次。尽管后来在1900年,具备自动进卡功能的制表机才出现,但在1890年,这个手动进卡的制表机,其工作效率已然是人工效率的十倍!它不到3年就完成这次高难度的人口普查工作,受到了美国人口普查局的高度肯定。1896年,霍尔瑞斯凭借技术优势成立了制表机公司。

在那一年,他推出了霍尔瑞斯积分制表机,它可以将打孔卡片上的数字相加,而不仅仅是计算孔的数量。1900年,美国人口普查中使用了更为先进的霍尔瑞斯自动进纸制表机。之后,公司向全世界的人口统计局推销自己的产品,包括英格兰、意大利、德国、俄罗斯、澳大利亚、加拿大、法国、挪威、波多黎各、古巴和菲律宾都使用了其发明的制表机。1911年,包括霍勒瑞斯公司在内的四家公司(通过股票收购)合并为计算制表记录公司(CTR)。1924年,CTR更名为国际商业机器公司(IBM)。此后IBM不断完善卡片技术,于1928年发明了一种80列打孔卡片,能更高效地完成巨量数据的记录和制表。到20世纪30年代,许多企业都使用打孔卡技术记录并保存程序,例如工资单和库存清单。一些需要应对大量数据的科学家,尤其是天文学家,也发现了这些卡片的好用之处——IBM的80列打孔卡成为了行业标准。

打孔式制表机,是近代一个伟大的发明,它的意义是将电力与机械装置结合,“卡片”类似事先编写好的定制化程序,而制表机的读卡器则是识别这些程序的“处理器”。但是把制表机看成“程序”,也有一些局限性:设想在搬运途中,厚厚的一堆卡片散落了,工作人员需要花费大量的时间去重新排序!那么,它能够电子化么?如何实现“无卡化”就变成了问题的关键,也是技术进步的方向。

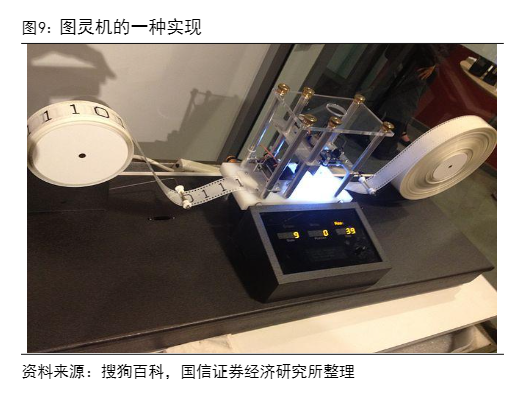

当时,人们对计算机这个概念和现在理解是迥然不同的。在1892年5月2日“computer”一词首次出现在《纽约时报》上,美国公务员委员会的广告说:“需要一名computer。考试将包括代数、几何、三角学和天文学的科目。”可见,“computer”当时的意思是计算者,而非计算机。因此,虽然在人类的生产实践过程中,已经制造了以机器替代人工,大大提升劳动效率的制表机,但当时还没有人在理论层面解释:是否会出现计算机?它应该具备哪些功能?以及信息如何被处理?图灵提出了计算机原型艾伦·麦席森·图灵(AlanMathisonTuring,1912-1954年)是英国数学家、逻辑学家,被称为计算机科学之父,1931年图灵进入剑桥大学国王学院,1936年他发表了重要的论文《论数字计算在决断难题中的应用》。在论文的附录里他描述了一种可以辅助数学研究的机器,后来被人称为“图灵机”图灵机有三个组成部分:一条无穷长的纸带,上面有无穷多个格子,每个格子里可以写0或1;一个可以移动的读写头,每次可向当前指向的格子写入0或1;一个有限状态自动机,可以根据自身的状态,以及当前纸带上的格子是0还是1,指示读写头向左或向右移动一个格子,或向当前的格子写入内容。

阿隆佐·邱奇(AlonzoChurch,1903–1995)是美国数学家,在普林斯顿大学执教了40年,“图灵机”的说法也源自邱奇,他1937年在为《符号逻辑杂志》撰写图灵论文的评论里首次用了图灵的名字。就是这样一个简单得不能再简单的装置,被图灵证明和邱奇的λ演算是等价的,而λ演算又被证明和哥德尔的递归函数是等价的。邱奇-图灵论题(Church-TuringThesis)的表述是:“所有功能足够强的计算装置的计算能力都等价于图灵机。”图灵、邱奇、克里尼等人证明了当时所有数学家和逻辑学家想出的各种计算装置(例如递归函数、λ演算、Post系统、图灵机等)都可以互相模拟。

图灵机的伟大意义在于:有了它,我们就很容易把原来是纯逻辑或纯数学的公式(例如递归函数和λ演算等)和物理世界联系起来了——函数成了纸带和读写头。如今的所有通用计算机都是图灵机的一种实现,两者的能力是等价的。当一个计算系统可以模拟任意图灵机时,这个系统被称之为“图灵完备”(Turingcomplete);当一个图灵完备的系统可以被图灵机模拟时,即是“图灵等效”(Turingequivalent)。图灵完备和图灵等效成为衡量计算机和编程语言能力的基本标准,如今几乎所有的编程语言也都是图灵完备的,这意味着它们可以相互取代,一款语言能写出的程序用另一款也照样可以实现。冯·诺依曼完善了结构图灵在提出图灵机时,还定义了UniversalTuringMachine,简称UTM,“通用图灵机”。通用图灵机的核心思想就是一个图灵机的执行过程也可被编码成数据,放到纸带上,这样一个图灵机就可以把被编码的图灵机指令读出来,一步一步地执行,从而模仿这个特定图灵机的行为。

这样,这台能模仿其他图灵机的图灵机就成了通用图灵机。这可不是绕口令,现在的软件产业都得益于此:被编码的图灵机就是软件。后来冯·诺伊曼设计的计算机被人称为冯诺伊曼结构,其最核心的思想就是存储程序(StoredProgram)。这个思想就是来自通用图灵机:被编码的图灵机就是存储的程序。约翰·冯·诺依曼(JohnvonNeumann,1903-1957年),美籍匈牙利数学家、计算机科学家、物理学家。正是因为他本人在数学上有深厚的基础,以及他曾师从希尔伯特的经历,后者被誉为“数学世界的亚历山大”,使得冯·诺依曼能够在图灵的启发下,提出了著名的“冯·诺依曼结构”(冯·诺依曼把计算机的所有原创思想的功劳都给了图灵)。

20世纪30年代中期,他大胆的提出,抛弃十进制,采用二进制作为数字计算机的数制基础。同时,他还认为可以预先编制计算程序,然后由计算机来按照人们事前制定的计算顺序来执行数值计算工作。正如理论与实践就好比人类认识世界的两条腿一样,当霍尔瑞斯发明制表机时,他并没有受到图灵的启发,而是在实践中不断摸索以完善其功能;而1944年1月10日在布莱奇利园区开始运行的世界上第一台电子计算机ENIAC(关于其具体功能后面再介绍),并没有系统的考虑一个完善的计算机结构应该是怎样的。它存在两大缺点:一是没有存储器;而是它用布线接板进行控制,甚至要搭接几天,计算速度也就被这一工作抵消了。冯·诺依曼由于在曼哈顿工程中需要大量的运算,从而使用了当时最先进的两台计算机MarkI和ENIAC,在使用MarkI和ENIAC的过程中,他意识到了存储程序的重要性,从而提出了存储程序逻辑结构。

1945年6月,冯·诺依曼发表了论文《EDVAC报告书的第一份草案》(FirstDraftofaReportontheEDVAC),提出了新型计算机结构:1、以运算单元为中心;2、采用存储程序原理;3、存储器是按地址访问、线性编址的空间;4、控制流由指令流产生;5、指令由操作码和地址码组成;6、数据以二进制编码。由此,符合该结构的计算机必须具备五大基本组成部件,包括:输入数据和程序的输入设备、记忆程序和数据的存储器、完成数据加工处理的运算器、控制程序执行的控制器,以及输出处理结果的输出设备。

现代的绝大部分计算机,都沿袭了冯·诺依曼结构。在这个结构中,有个非常精妙的思路,就是将“将程序编码为数据,然后与数据一同存放在存储器中”,这样就把“软件”和“硬件”在结构上分离了。设想后边的几十年里,软件行业蓬勃发展,硬件则兼容各种编程语言,通过加载不同的软件,来实现计算机的通用化,其意义何其深远!所以,这个原创应该归功于“图灵”,冯·诺依曼在这个系统设计中也有自己的原创,即随机寻址。程序、数据和指令序列,都是事先存在存储器中,以便于计算机在工作时能够高速地从存储器中提取指令并加以分析和执行。此外,二进制被应用到该结构,这为此后的电子化的推进(电子管到晶体管,晶体管到集成电路),也扫清了结构上的障碍。至此,图灵回答了计算机“能不能做”的问题,而冯·诺依曼则诠释了“如何做”的问题。那么,如何让计算机设计得更好?尤其是数字电路的设计是否有更深刻的理论作为支撑?则我们不得不提到信息论的奠基人:香农。

香农为电路设计理论与信息论插上翅膀

克劳德·艾尔伍德·香农(ClaudeElwoodShannon,1916-2001年)是美国数学家,也是信息论的创始人。1932年香农进入密歇根大学学习,在大学的一门课程中接触到了乔治·布尔的理论。由于香农的知识横跨了两个领域,他1936年大学毕业时,同时获得了两个学士学位:电子工程学士和数学学士。因此,他和冯·诺依曼类似,非常善于将数学理论应用于工程学实践。

在研究微分分析机的自组织电路时,香农发现引入布尔代数的概念会带有很大的好处。布尔代数起源于数学领域,是一个用于集合运算和逻辑运算的公式,通过布尔代数进行集合运算可以获取到不同集合之间的交集、并集或补集,进行逻辑运算可以对不同集合进行与、或、非。

香农在1938年发表了著名论文《继电器与开关电路的符号分析》(ASymbolicAnalysisofRelayandSwitchingCircuits)。由于这篇论文,他在1940年被授予美国AlfredNoble协会美国工程师奖。哈佛大学的哈沃德·加德纳称香农的硕士论文“可能是本世纪最重要、最著名的硕士学位论文”。在这篇论文中,香农证明了布尔代数和二进制算术可以简化当时在电话交换系统中广泛应用的机电继电器的设计。然后,香农扩展了这个概念,证明了基于机电继电器的电路能用于模拟和解决布尔代数问题。用电子开关模拟布尔逻辑运算是现代电子计算机的基本思路,香农的工作成为数字电路设计的理论基石。香农的伟大贡献还不止于此。在贝尔实验室工作期间,1948年香农发表了《通讯的数学原理》(AMathematicalTheoryofCommunication),该论文作为现代信息论研究的开端。

在香农之前,人来从来没有给信息做一个哲学的定义。香农提出了信息的本质,即“信息是将不确定性减少或消除的东西”,他提出“信息熵”的概念,即不确定性越高,信息熵越大,反之,信息熵越小。同时香农还定义了“比特”以衡量信息的大小。今天的通信与网络、5G传输,包括语音,图像,视频编解码,都是在香农理论基础上演进和发展的。香农给出了信息熵的公式:H=∑p(x)log(1/p(x))这一定义可以用来推算传递经二进制编码后的原信息所需的信道带宽。

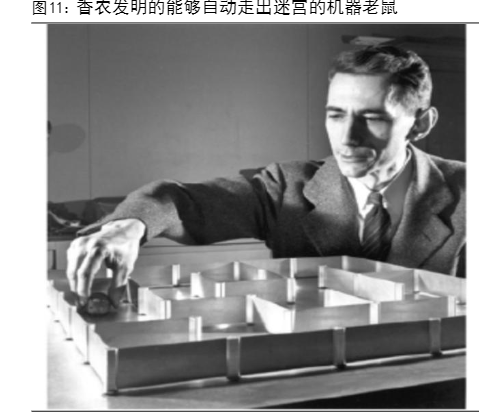

香农在人工智能方向也有过思考,也曾与图灵有过交流,他为人工智能设定了四个目标:到2001年,创造出打败世界冠军的象棋程序;写出被杂志《纽约客》认可的诗文的诗歌程序;写出能够证明难以捉摸的黎曼假设的数学程序;以及“最重要的”,设计出收益超过50%的选股软件。一位美国学者后来指出,“因为有人创立了一个领域,阐述了所有重要的结果,几乎同时证明了其中的大多数理论。”数学家们最后争论的并非申农是否领先了世人,而是争论他究竟领先了20年、30年还是50年。

在信息革命的历史上,知名的科学家与重要的理论还有很多,比如诺伯特·维纳的《控制论》,约翰·麦卡锡在达特矛斯会议上提出了“人工智能”,我们不再展开,而仅以三者作为重点,提纲挈领地概况理论突破对信息革命的重要性。

电子元器件的发展:继电器、电子管、晶体管

继电器与电报机如果说理论的突破给计算机设计注入了灵魂,元器件的发展则提供了血肉。1830年,美国科学家约瑟夫·亨利(JosephHenry,1797-1878)发明了继电器,比法拉第更早发现了电磁感应现象,但却没有及时去申请专利。亨利的电磁铁为电报机的发明做出了贡献,实用电报的发明者莫尔斯和惠斯通都采用了亨利发明的继电器。电磁铁是电报机的基础。在线路的一端闭合或断开开关,可以使线路另一端的电磁铁有所动作。萨缪尔·摩尔斯(SamuelFinleyBreeseMorse,1791-1872)在接近同一时间同时发明了电报,并在1837年在美国取得专利。摩尔斯还发展出一套将字母及数字编码以便拍发的方法,称为摩尔斯电码。

继电器很简单,比如关或者开,可以表示数字世界里的0或者1,虽然早年的计算机并未一定采用二进制,但继电器以及它后续的继任者如真空管、晶体管,都具有类似的特征,让二进制的运算更加适合计算机的设计。如果我们把开闭一次继电器,看成是元器件的速度,继电器的缺点是速度不够快。在40年代,一个好的继电器一秒钟翻转50次左右,如果用这个速度去驱动计算机,就决定了它的“主频”太低了。电子管与电话、收音机、电视机1883年,托马斯·爱迪生在寻找电灯泡最佳灯丝材料时,曾做过一个小小的实验。他在真空电灯泡内部碳丝附近安装了一小截铜丝,希望铜丝能阻止碳丝蒸发。

但是他失败了,他无意中发现,没有连接在电路里的铜丝,却因接收到碳丝发射的热电子产生了微弱的电流。当时爱迪生正潜心研究城市电力系统,没重视这个现象。但他为这一发现申请了专利,并命名为“爱迪生效应”。一直到1901年,英国物理学家欧文·理查森(SirOwenRichardson,1879-1959年)提出定律,说明电子的激发态引起箔片漂浮,后更以此拿到1928年的诺贝尔物理奖。

接着英国物理学家约翰·安布罗斯·弗莱明(JohnAmbroseFleming,1849-1945年)在1904年发展出真空二极管,美国工程师李·德佛瑞斯特(LeeDe请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告14Forest,1873-1961年)在1907年在二极管的基础上增加了一个栅极,做出了第一个三极管。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)