【58安居客房产研究院】2021年楼市政策回顾与2022年展望:精准调控,“稳”字当头

2021年是中国房地产行业困难的一年,也是市场跌宕起伏的一年。土地市场快速冷却,全年土地购置费历史首现负增长。住房金融环境在大部分时间内延续着收紧的状态,房企融资端几乎面临全口径收紧的局面。房地产销售和房价"前热后冷",全年房价涨幅总体可控,一线城市保持相对坚挺,二、三线城市在下半年呈现全面回落。房屋新开工与建安工程投资在下半年快速回落,房地产投资增速由此放缓至4.4%,除2015年以外历史最低水平。

2021年三季度后,房地产政策基调出现了阶段性调整。9月,央行及银保监会联合召开专题会议,并首次提出两个"维护"的措辞,住房金融政策遂边际改善。四季度后,从中央到地方不断推出一系列政策,部分地区的商业银行下调个人房贷利率,购房政策开始小幅松动。政策在一年时间内发生如此大的变化,实属罕见。

展望2022年,房地产政策明确"稳地价、稳房价、稳预期"目标,突出"因城施策"。为稳定楼市预期,短期不具备扩大房地产税试点改革的条件。保障房建设将有序加快脚步。住房金融总体上将进一步回暖,居民房贷利率将小幅下调。地方政府也将积极发力,落实稳楼市的举措,支持楼市良性循环和健康发展。

房地产市场销售可能先抑后稳。2022年初房地产市场景气度仍在惯性下降,到三季度则可能逐步企稳。虽然可能与传统"金九银十"行情相比成色明显不足,但四季度销售环境将可能明显回暖。受供求关系带来的销售波动影响,全年房价涨幅可能在大部分时间内面临下行态势。房价在上半年总体表现疲软,走势将延续分化,仅部分一线和重点二线城市房价可能保持坚挺;预计本轮房价的拐点大致在2022年三季度,库存偏低的大城市房价在下半年存在一定上行压力。

土地市场可能仍然面临偏冷的局面,土地购置费可能连续两年负增长。当前房企偿债压力不小,现金流持续偏紧,销售端溢价空间较小,特别是民营房企难有机会参与到土拍市场中,土地市场情绪改善仍需较长的过程。

预计2022年房地产市场可能呈现先抑后稳的态势。房地产投资增速可能先走负后转正,波动中小幅下降。上半年将延续低迷态势,但在房地产市场调控政策支持和自身需求回暖的作用下,后半段房地产市场景气度有望逐步企稳回升,房屋新开工或于三季度触底反弹,全年房地产投资增速小幅放缓至3.5%。

房地产开发商债务风险仍值得关注。房地产行业的主要风险聚集于房地产开发企业。2022年初金融委会议提出,"关于房地产企业,要及时研究和提出有利有效的防范化解风险应对方案"。住房金融环境在2021年四季度边际改善不等于融资环境转为实质性宽松,调控政策应进一步释放维稳信号。

政策总结一:“房住不炒”楼市风向标不变

金融风险防范成重点

2021年可谓是中国房地产市场的政策大年,据不完全统计,全年出台各类调控政策多达500余条,政策发布的密集程度史无前例,并在全年呈现先紧后松的波动态势。但从整个楼市风向标来看,“房住不炒”和“稳房价、稳地价、稳预期”的三稳政策基调始终如一。

2021年上半年,全国房地产市场数据全线“飘红”,投资金额和销售金额双双创新高,从70城房价数据来看,3月份新房和二手房房价环比上涨的城市数量均达到近一年的最高值。然而这样过于扎眼的开局,与国家要让房地产平稳健康发展的论调背道而驰,部分热点城市房价上涨过快,炒房苗头尽显,于是一系列调控接踵而至。

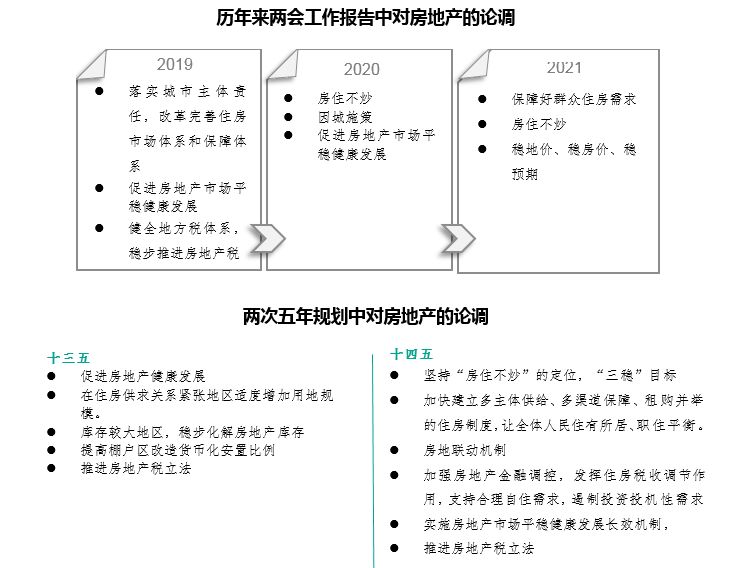

对住房方面的工作部署,2021年的政府工作报告整体延续了往年提法,除了“房住不炒”外,“稳地价、稳房价、稳预期”目标亦写入政府工作报告,2021年“房住不炒”总基调不变。除此之外,还提到要通过增加土地供应、安排专项资金、集中建设等办法,切实增加保障性租赁住房和共有产权住房供给,规范发展长租房市场,降低租赁住房税费负担,尽最大努力帮助新市民、青年人等缓解住房困难。与此同时,坚持“房住不炒”的定位和“三稳”目标也被写入《“十四五”规划纲要》,同时《纲要》中还提到建立房地联动机制,通过土地、金融、税收等长效机制,将房地产调控落到实处,真正实现“三稳”的目标。

总体而言,上半年楼市政策偏紧状态:新土拍政策让很多房企望而生畏,集中供地下流拍现象屡见不鲜;新房限购上的“打补丁”也让很多购房者被拒之门外;二手房则上马“指导价”这一杀手锏;而*房炒作也终于被政策所“关照”;全国大部分城市都掀起了一场房地产市场秩序整治的热潮。在史无前例的多重调控重压下,全国楼市开始由一季度的疯涨态势迅速降温,而持续的降温带来了城市分化,热点城市开始进入有序稳定发展的轨道,而本来库存量就大的三四五线城市则由于政策用力过猛,市场直接“速冻”,从而引发了恶意降价等无序竞争,这也成为后续部分城市出台“限跌令”和全国“一城一策”、“双向调控”基调的导火索。

三季度,以恒大为代表的一些房企出现暴雷等债务危机,一大批原先在地产界玩的风生水起的开发商徘徊在了生死边缘。自从2020年8月20日“三道红线”的房企融资新规首次进入公众视野后的一年多时间内,终结了地产的金融红利。这项制度既是房地产长效机制的重要组成部分,也是金融宏观审慎政策框架的一项重要内容。实施以来,银行业金融机构房地产贷款、个人住房贷款集中度稳步降低。除了“三道红线”和贷款集中度管理,金融宏观审慎政策框架下还有差别化按揭政策、LPR的房贷定价机制等。这些好制度需要有保有压,而不能“一刀切”。

而信贷政策时刻把握着楼市的命脉。9月末央行提出,金融机构要按照法治化、市场化原则,配合相关部门和地方政府做好“两个维护”,即维护房地产市场的健康发展,维护住房消费者的合法权益。准确把握和执行好房地产金融审慎管理制度,合理的新开工项目要能得到信贷资金的支持,保持房地产信贷平稳有序投放。同时,银保监会也表态,在贷款首付比例和利率上支持首套房购房者。这意味着,此前一直紧缩的房地产贷款基调出现了调整。个人按揭贷款出现边际改善的趋势,上海、成都、南京等多城放贷周期大幅缩短,广州、深圳、苏州等多城下调房贷利率。

结合12月份中央会议和银监会的定调,意味着2021年年底起对于合理购房需求的授信额度、贷款利率、房贷周期都都会得到各方实质性的支持,来保证正常房地产交易平稳运行。基于促进房地产业良性循环的考量,接下来涉房融资或将解冻,房企整体融资环境有望明显改善。而后的中央经济会议再次强调了“房住不炒”,并提出“加强预期引导,探索新的发展模式”。“探索新的发展模式”这一词在历年来的中央重大会议中首次提及,从这一点可以看出中国房地产市场在经过了20多年的“高周转、高杠杆”的发展模式已经走向尽头,尤其在一城市,房地产已从增量走向存量为主的交易市场,整个行业都需要顺势而为,探索新的业务模式。而从2020年的中央经济会议开始,就把保障性租赁住房的建设提到了重要的地位上,而此次经济会议又再次提及了“坚持租购并举,加快发展长租房市场,推进保障性住房建设”,这也给我们的房企指出了一条业务转型的道路。2021年尤其是进入第四季度,租赁住房建设的相关政策的完善和落实明显提速,各地接连发布“十四五”期间租赁住房的建设目标,相关对于长租项目及企业的管理标准的一系列制度保障也纷纷上马。

良性循环是行业健康发展的基础,坚持“房住不炒”、“因城施策”,积极探索新模式,才是实现行业持续发展的必由之路。