2024医药行业新趋势报告:合成生物技术革新

1.合成生物助力制药企业实现产业升级,开辟新一轮增长空间

集采后制药企业毛利率呈现持续下滑趋势,合成生物为企业带来第二条创新路径。近年来受到国家药品集采影响,传统制药企业利润空间受到挤压,毛利率呈现下滑趋势,2019年SW化学制药、SW原料药、SW化学制剂板块毛利率分别为50.75%、34.94%、54.97%,2022年分别下滑至46.40%、31.01%、50.69%。此背景下,企业纷纷进军创新药领域,当前,国内合成生物学行业迎来快速发展阶段,为医药企业提供新的创新升级选择。合成生物技术具备降本增效优势,叠加全球政策驱动传统化学法、传统发酵法合成工艺向更加绿色环保的生物制造转型升级,合成生物学有望驱动制药企业的存量业务利润空间提升+布局新品种打开新一轮增长空间。

生物制药新途径:合成生物技术引领生物制药新发展。合成生物技术的突破不仅可实现具有全新功能的生命体创建,而且在生物制造领域相比传统化工及非理性生物发酵技术具备明显的降本增效、绿色环保等优势。理论上,通过传统发酵技术合成的医药中间体/原料药/天然产物/大健康原料等产品均可以通过合成生物学“自上而下”策略改造或“自下而上”策略重构发酵菌株从而实现工艺优化,化学法产品可通过合成生物学促进高效工具酶的突破从而实现对传统化工催化剂置换,优化生产工艺,在降低成本的同时获得绿色低碳的优势。此外,诸如创新疫苗、生物药、酶制剂、科研试剂等各种生物制品的开发和生产几乎均可以通过合成生物学技术对底盘细胞进行优化,从而达到理想目标。

制药企业正在把握良机,布局合成生物实现产业升级。国内制药企业正在通过内生+外延逐步实现从合成生物技术平台构建到产品落地的战略布局。各厂商通过合成生物技术优化存量品种的工艺路线实现降本增效,部分厂商合成生物管线布局丰富,新产品已经陆续进入收获期。

一级市场上初创的合成生物学平台及产品型公司持续受到资本市场青睐,上市公司可通过投并购、战略合作等手段快速扩展业务布局。近年来国内一级市场上的平台型合成生物学公司快速发展,根据SynBioCon的统计数据,2023年中国合成生物学融资事件达到约57起,其中聚焦生物医药、营养成分、美妆个护、食品和农业、绿色化工等开发天然绿色创新原料的企业受到资本市场青睐。我们认为一级市场上拥有自主且完善的技术平台、数据库、工具酶库、菌种库并能开发不同下游管线产品的平台型企业具备较强的合成生物学技术能力及衍生品种,上市公司可通过投并购、成立合资公司、技术及产业合作等形式扩展自身业务布局。例如,奥锐特2021年收购广东卓肽医药,目前公司已实现合成生物法生产司美格鲁肽,瑞美吉泮,维贝格隆等产品;四环医药与蓝晶微生物成立合资公司,共同开发下一代再生材料PHA微球及基于生物制造的再生医学材料;广济药业与蓝晶微生物合作开发非转基因核黄素产品线,优化主业;普洛药业入股合生科技,有望发挥在合成生物领域的产业协同作用;华神科技拟收购博浩达生物,进一步打造合成生物CDMO平台。

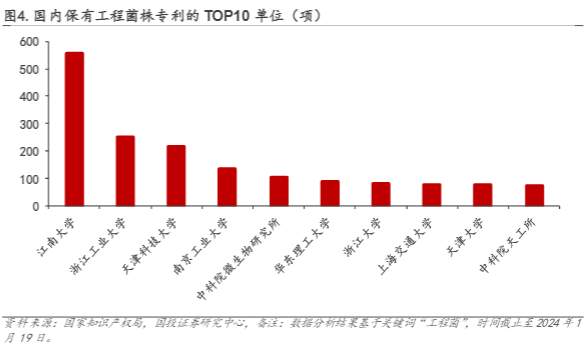

国内高校及科研院所承担重要的平台角色,可充分为具备产业化基础的企业提供技术赋能。根据国家知识产权局数据(我们基于工程菌这一合成生物学的关键词检索得到下述数据分析结果,一定程度上可以反映国内合成生物学的科研成果情况),目前国内高校和研究所拥有合成生物菌株专利最多,占比达到71%(4022项),企业占比29%(1605项),前十位均为国内知名高校及研究所。因此通过专利转化、科研合作等手段,国内具备生物发酵产业化基础的企业可快速补足科研短板,聚焦合成生物品种落地。

2.技术角度解读合成生物技术有望成为医药原料合成的理想手段

2.1.天然产物:合成生物法将是替代传统提取法及化学法的理想技术路径

理论上,在底盘细胞被高度驯化后,天然产物大都可以实现异源合成,从而替代传统植物提取法和化工路线。我们以(-)-α-红没药醇为例,从技术升级的角度分析合成生物学在天然产物合成中的具体应用。

红没药醇特征介绍:红没药醇是一种存在天然精油中无毒的倍半萜烯醇,在自然界中以α和β两种结构存在。β-红没药醇主要来源于玉米和棉花中,常用作调味剂原料;α-红没药醇具有抗炎、抗肿瘤、镇痛、抗寄生虫、抗阿尔茨海默病、保护肾脏等多种药效作用,在医药行业中的用途广泛。其中,(-)-α-红没药醇可加速皮肤的治愈过程,尤其适用于敏感皮肤,被广泛应用于护肤及化妆品(皮肤和身体的护理液、须后水和晒后护理产品、口腔卫生产品如牙膏和漱口水)的配方中。

合成途径:合成生物法是未来趋势。目前,天然(-)-α-红没药醇主要是来自巴西Candeia树和德国洋甘菊,其中Candeia树从幼苗生长到能够提取红没药醇大致需要经过12-15年的生长时间,受制于植物生长周期、自然环境、扩大生产规模会导致生态环境的破坏等因素,植物提取法的供应量无法满足市场需求,因此市场上开始出现合成红没药醇,由于红没药醇的复杂手性化学结构使得直接化学合成难度较高,分离难度大,且具有生物活性低、纯度低等缺点,因此利用合成生物学构建工程菌实现以廉价的碳源和培养基生产具有高附加值的(-)-α-红没药醇逐渐成为一条最具潜力的途径,成本低、产量高且具备绿色环保优势。

天然路径解析及合成生物法改造:α-红没药醇的天然代谢路径起始于异戊二烯焦磷酸(IPP)和其异构体双甲基丙烯基焦磷酸(DMAPP),二者在自然界中可通过甲基赤藓糖醇(MEP)路径和甲羟戊酸(MVA)路径合成。MEP路径起始于甘油醛-3-磷酸和丙酮酸,主要存在于原核生物及植物质体中;MVA路径起始于乙酰辅酶A,主要存在于真核生物和少量细菌中。例如,大肠杆菌具有一条天然的MEP路径,外源导入组成MVA途径的基因序列同样可以实现IPP和DMAPP的大量合成,2分子IPP和DMAPP在法尼基焦磷酸聚合酶(FPS)的催化下可合成FPP,FPP经过α-红没药醇合成酶继续催化脱磷、环化、水和反应可生成α-红没药醇。根据国家知识产权局最新公开专利CN116496961A,锐康生物通过合成生物技术在大肠杆菌中构建的异源合成路径最高发酵产率达到14.5g/L,并已实现产业化。

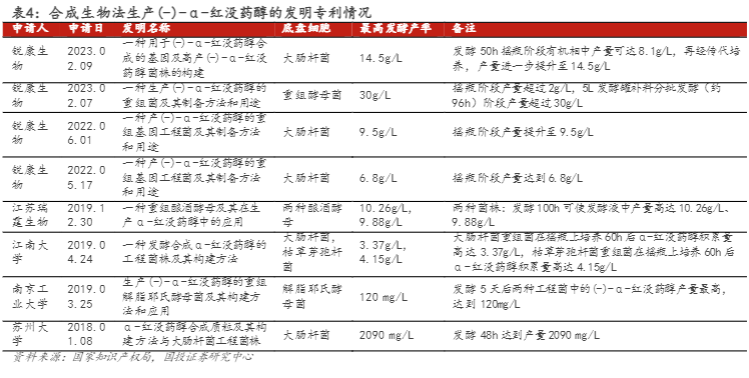

具备合成生物技术竞争力的企业有望在红没药醇赛道中脱颖而出。根据新思界产业研究中心的数据,目前红没药醇的海外供应商主要包括德国巴斯夫、Atina、Symrise、德之馨等,国内方面,入局厂商较多但规模大小不一,包括河北陌槿生物、赛搏生物、诺纳化学、西安康诺化工、川宁生物等企业。而近年来由于红没药醇市场监管愈发严格,部分产能及技术落后的厂商逐渐退出,未来具备技术及产业化竞争力从而能实现降本增效,契合低碳环保政策趋势的厂商有望获得更多市场份额并打开下游空间。根据国家知识产权局目前已公开的专利显示,(-)-α-红没药醇的合成专利中主要为合成生物法,并主要集中在川宁生物子公司锐康生物手中。

合成生物学法生产(-)-α-红没药醇已实现高产。2019年江南大学的公开专利显示其在大肠杆菌、枯草芽孢杆菌中构建(-)-α-红没药醇合成途径,实现摇瓶阶段最高发酵产率分别达到3.37g/L、4.15g/L,至2023年,锐康生物公开专利显示其在大肠杆菌中对合成路径进行重构,提高工程菌发酵效率,可实现发酵50h摇瓶阶段有机相中产量可达8.1g/L,再经传代培养,产量进一步提升至14.5g/L,此外,其还在一种重组酵母菌中实现(-)-α-红没药醇在生产过程的摇瓶阶段产量超过2g/L,补料分批发酵阶段产量超过30g/L。根据川宁公告,公司合成生物学法生产的(-)-α-红没药醇为单一手性,与植物提取产物绝对构型一致,具有100%天然度,纯度大于98%(天然度及纯度是天然产物异源合成的重要参考指标),发酵工程菌及生产工艺均达到业内最高发酵水平(有机相大于120g/L发酵浓度和较高的糖转化率),目前川宁的合成生物法(-)-α-红没药醇产品已顺利实现上市销售。未来通过扩大发酵规模,持续优化工艺降本增效,川宁有望在红没药醇行业占有重要席位。

2.2.医药中间体:缩短工艺路线&固定化酶可套用&产率及ee值显著提升

非天然产物由于不具备自然代谢通路,因此小分子的合成通常以化学法为主导,合成生物学促进高效工具酶的突破有望实现对化学合成中传统催化剂的替代,其主要优势在于突变酶具备高效的酶活及催化效率、反复套用多次后酶活依旧保持,并可缩短工艺路线,催化底物范围广(如转氨酶可构建含有氨基手性中心的小分子药物中间体),兼具降本增效、绿色环保、反应安全等优势。

以生物酶法生产西他列汀为例,分析生物酶法合成在具体实践中的发展路径及工艺优势。西他列汀自2006年问世以来,其合成路线的优化备受关注,各种高效的合成方法层出不穷。根据国家知识产权局统计数据,目前西他列汀合成的相关专利共计159项,主要包括化学法和生物酶法合成,国内布局厂商众多。(下面我们以手性药物西他列汀为例,解析合成生物公司Codexis及弈柯莱通过转氨酶高效构建氨基手性中心的发展路径及其优势)

化学合成法方面,最具代表性的是默沙东以手性铑化物为催化剂不对称氢化烯胺获得手性胺结构的方法,此方法也是工业上化学合成西他列汀的主要方法,此法可以提升产物光学纯度ee>97%,但反应中用到的手性铑催化剂价格昂贵,分离和回收较为困难,且[Rh(COD)Cl]2和(R,S)-t-ButylJosiphos等试剂的储藏和使用需氮气保护,对实验室的要求较高,不易满足。生物酶法方面,Codexis帮助默沙东开发的转氨酶ATA117与化学法相比,将西他列汀的产量提高了53%,转化率提升10%-13%,并且减少了19%的废物排放,具备绿色环保优势。

西他列汀合成过程的关键点在于如何高效构建氨基手性中心,并在降低环境污染、反应安全的同时显著提高收率。根据专利CN105018440A,弈柯莱开发的一批高活性的游离转氨酶突变体中,突变体4催化烷基底物转氨反应的转化率>99%且ee值为99%,虽然可用于工业化,但游离转氨酶具有分离困难、不能重复利用等缺点,其又陆续开发出高活性的转氨酶并将其固定化。根据专利CN105219745A中的数据,固定化转氨酶(固定材料为环氧树脂)在重复利用第20次时仍能保持转化率高达99%,残余酶活在88%-90%。此后,其于2015年开发出新的固定化酶,根据专利CN104805069A数据,固定化酶(固定材料为海藻酸钠)虽然催化相同底物时的转化率有所降低,但显著提升了套用20次的残余酶活(92%-94%)。此外,固定化酶结合十分牢固(共价结合),具备分离简单、不对称转化过程成本低廉、反应条件温和、环境友好、操作简便等优势,易于工业放大。

持续开发高效转氨酶。根据弈柯莱公开专利CN113061594A中的数据,当以西他双酮或者吗啉双酮为底物时,其开发的转氨酶Enz.2-M122F和Enz.1-M122Q-P223T的酶活均显著增加,其中,Enz.2-M122F的酶活是Codexis公司Enz.2酶的2倍左右;Enz.1-M122Q-P223T催化西他双酮时,较Codexis公司Enz.1酶的酶活增加了50%,催化吗啉双酮时,其酶活是Enz.1的3倍以上。此外,将固定化酶催化吗啉双酮反应套用10次后,Enz.1-M122Q-P233T和Enz.2-M122F的转化率仍然保持在85%以上,且ee值>99.9%,固定化酶十分稳定,而Enz.1和Enz.2(套用3次之后效果不好)转化率较低。

本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。